人材育成とは|日本企業の現状や課題・具体的な手法について解説

人材育成とは?という問いに答えはありません。このコラムでは株式会社サイバーエージェントで人事統括本部長を勤めている曽山哲人氏を講師に迎えたSchooオリジナル授業の内容を踏まえつつ、人材育成の方法を紹介します。

- 01.人材育成とは

- 02.人材育成がなぜ必要なのか

- 03.人材育成の具体的な施策・手法

- 04.人材育成における課題

- 05.人材育成の効果をあげる3つのポイント

- 06.サイバーエージェントの人材育成の事例

- 07.人材育成ならSchoo for Business

- 08.まとめ

01人材育成とは

人材育成とは、「企業が戦略目的達成のために必要なスキル・能力・コンピテンシーを定義し、これらを獲得するために従業員が学習するプロセスを促進・支援することで、人材を経営に計画的に供給するための活動と仕組み」です。

人材育成の類似用語に、人材開発や人材教育などがあります。ただし、これらに明確な定義の違いはありません。その証拠に、人材育成も人材開発も、英語で「Human resource development」と表現します。

▶︎参考:中原淳|経験学習の理論的系譜と研究動向

▶︎参考:Hall, D.(1984) “Human resource development and organizational effectiveness.” In Fombrun, C., Tichy, N. M. & Devanna, M. A.(eds.), Strategic human resource management. New York: John Wiley and Sons.

02人材育成がなぜ必要なのか

企業の持続的な成長に人材育成が必要だということは、誰も否定しないでしょう。昨今、人手不足の影響が如実に現れてきており、ますます人材育成による生産性の向上が必要性を増してきています。特に中小企業を中心に人手不足はすでに経営課題となっているのです。

株式会社帝国データバンクが2023年4月に発表した「人手不足に対する企業の動向調査」によると、「正社員が不足している」と回答した企業は全体の51.4%もいます。また、非正社員が不足していると回答した企業は30.7%で、徐々に増加傾向にあることがわかります。

▶︎引用:帝国データバンク|人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)

そして、この人手不足は年々深刻度合いを増していくのです。内閣府が発表した令和5年版高齢社会白書によると、2065年には日本の総人口は8,808万人になると予想されています。2022年(令和4年)・2065年の各世代の人口と構成比率を抜き出してみたものが、以下の表です。

| Category | 人口(2022年) | 構成比(2022年) | 人口(2065年) | 構成比(2065年) |

| 総人口 | 12,945(万人) | 100% | 8,808(万人) | 100% |

| 65歳以上 | 3,624(万人) | 29.0% | 3,381(万人) | 38.4% |

| 15~64歳 | 7,421(万人) | 59.4% | 4,529(万人) | 51.4% |

| 15歳未満 | 1,450(万人) | 11.6% | 898(万人) | 10.2% |

このように、労働人口が大幅に減少し、人手不足は大企業も避けられない時代が近いうちにやってくるでしょう。そのため、人材育成により1人ひとりの生産性を高める必要性が高まっているのです。

▶︎引用:内閣府|高齢化の状況

▶︎関連記事:人手不足の現状と原因とは|企業に及ぼす影響と対策を紹介

03人材育成の具体的な施策・手法

商工中金の調査によると、人材育成の施策として多くの企業が取り組んでいるのは、OJT、研修(社内研修・外部講習)、金銭的支援という結果となっています。OJTや研修が取り組まれていることは想像に難くないですが、金銭的支援も半数近くの企業が取り組んでいることは驚きです。

人的資本経営が叫ばれ、自律型人材・キャリア自律を促進しようとする企業も増えてきました。このような時代背景の中で、企業が学びを与えるのではなく、社員が学びたいものを支援する企業が増えてきているようです。

OJT

OJTとは、On the Job Trainingの略称です。実務を通じて必要な知識やスキルを身に着けていく手法のことをOJTといいます。

OJTの利点は、実務を通じて知識やスキルを会得することができるため、経験学習サイクルを回すことが可能という点にあります。その反面、デメリットはOJTの担当者によって成長度合いが大きく左右されてしまう点にあります。また、間違った知識やスキルが踏襲されていくという危険性もあります。

また、働き方改革でリモートワークを取り入れる企業が増えたことにより、OJTの効果が薄れているという事実も見えてきました。これまでのように出社が当たり前であれば、不明点や直面している壁についてOJT担当者に気軽に声をかけることができたり、その逆にOJT担当者から「大丈夫?」のような声がけも行うことができました。しかし、リモートワークではこのような問いかけがしにくい環境にあり、本当にOJTによって実務に必要なスキルを習得できているか判断しにくいという懸念も上がってきています。

▶︎関連記事:成功するOJT研修とは?

研修(Off-JT)

人材育成の施策として、OJTの次に取り組まれているのが研修です。研修は、OFF-JT(Off the Job Training)と呼ばれることもあります。

研修の利点は、実務とは異なる時間で集中して知識のインプットができる点にあります。また、集団に対して一律に知識やスキルを提供できることも利点と言えるでしょう。一方で、デメリットは、実務から離れた状態で行われるため、実務に即していない内容を学ぶことも起こりうる点にあります。

自己啓発(Self Development)

自己啓発とは、社員が自律的に自身の能力を高める取り組みのことです。自己啓発は、SD・Self Developmentとも呼ばれることがあります。

自己啓発の利点は、学習内容を自身で選択できるという点にあります。自分が描いているキャリアデザインに沿ったスキル・知識を身につけることもできれば、今まさに抱えている課題に対しての解決策を学ぶこともできるのです。一方、これまでOJTとOff-JTを中心とした人材育成によって成長し、それが当たり前と思っている人にとって、あくまでも自己啓発施策は希望者のみが行うものであるという認識がまだまだ強く、施策への参加者が増えない、施策が利用されないなどの課題がつきまといます。

04人材育成における課題

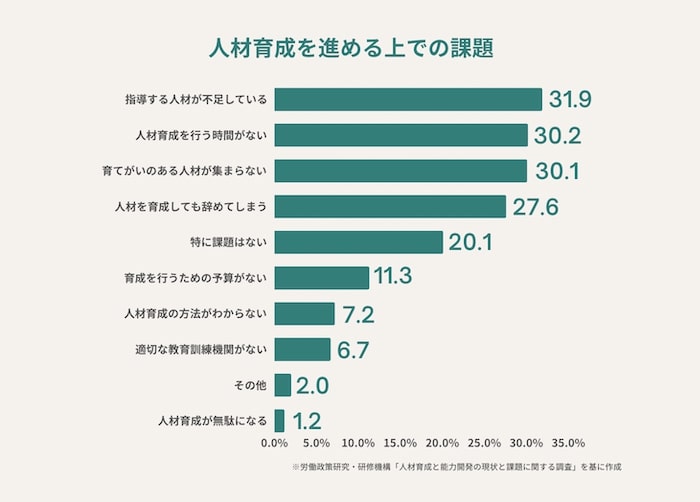

労働政策研究・研修機構の「人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査」によると、人材育成における課題は「指導する人材が不足している」が最も多いという結果となっています。これは、OJTに依存した人材育成を行なっていることによって、指導する人材が不足した途端に人材育成ができない組織になってしまうということの現れと言えるでしょう。

次に、「人材育成を行う時間がない」という課題も挙げられています。ただし、昨今ではeラーニングのように隙間時間で研修を受講できるサービスも増えています。そのため、時間がないというのは実際の課題ではなく、効果の可視化が困難な人材育成に時間を充てるのがもったいないという意識なのかもしれません。

また、「育てがいのある人材が集まらない」・「人材を育成しても辞めてしまう」も上位に位置しており、これらは人材不足の影響を感じさせる回答となっています。良い人材は獲得できず、獲得できても転職してしまう。この負のサイクルから抜け出すためには、社員から選ばれる会社になる必要があり、そのためには多少の離職には目を瞑り、社員の成長に投資していくしか道はないのです。

05人材育成の効果をあげる3つのポイント

人材育成の効果をあげるポイントは大きく3つ存在します。

- ポイント1:環境が人を育てる

- ポイント2:決断経験を増やす

- ポイント3:セカンドチャンスを提供する

ここでは上記について具体的に解説していきます。

ポイント1:環境が人を育てる

各社員が、のびのびと仕事をできる環境を作ることが人材育成には重要です。例えば、上司Aは「意見を言うな。私の言っていることに従っていればいい」という考えの持ち主。一方で上司Bは「どういうことをしてみたい?どういう想いで仕事をしている?」とヒアリングを重視するタイプ。どちらが部下にとって望ましい環境でしょうか。AとBのいずれのパターンでも部下を育てることはできます。しかし、育ち方が大きく変わるのです。言われたら素直にやるという社員を育てたいのか、聞かれたら意見を言って自分で仕事をする社員なのか。環境によって、その社員がどのように育つのかが変わっていくのです。そのため、才能が発揮できる環境になっているかを意識することが人材育成の効果をあげるポイントと言えます。

ポイント2:決断経験を増やす

部活を選ぶ・大学に行く・就職先を決める。人生の中で、人は誰しも決断をしていて、いくつもの決断経験を積み上げています。この決断経験をビジネスの上でも積み上げていくことで、良い意味で決断することに慣れることができます。決断に慣れると、最初は難しかった決断も迅速にできるようになっていくのです。そして、決断経験の量を増やすことによって、決断経験の質を上げていく。これが人材育成の効果を上げるためのポイントの2つ目です。

ポイント3:セカンドチャンスを提供する

失敗をしても良いという環境を作ることが、人材育成の効果を上げる3つ目のポイントです。この環境があると、社員の主体性やチャレンジの度合いが上がります。このセカンドチャンスは、急激に業績を回復させたユニバーサルスタジオジャパンでも導入されています。業績などに効果的であったか否かは問わず、「バットを振った=チャレンジした」社員を表彰する制度を取り入れ、人材育成に役立てているのです。

06サイバーエージェントの人材育成の事例

曽山哲人先生が人事統括本部長を勤めるサイバーエージェントでは若手社員の育成を目的にさまざまな施策を実施しています。ここでは、サイバーエージェントが実施している人材育成の事例を紹介していきます。

サイバーエージェントに学ぶ人事養成コース

「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンを掲げ、成長を続けるサイバーエージェント。本授業では、そのサイバーエージェントの原動力とも言えるHR領域-人事について学びます。

-

株式会社サイバーエージェント 取締役 人事統括

株式会社サイバーエージェント 取締役 人事統括

上智大学文学部英文学科卒。 株式会社伊勢丹(株式会社三越伊勢丹ホ ールディングス)に入社し、紳士服の販売とECサイト立ち上げに従事したのち、1999年株式会社サイバーエージェントに入社。 インターネット広告事業部門の営業統括を経て、2005年人事本部長に就任。 現在は取締役として採用・育成・活性化・適材適所の取り組みに加えて、 「最強のNo.2」「クリエイティブ人事」「強みを活かす」など複数の著作出版や アメーバブログ「デキタン」、フェースブックページ「ソヤマン(曽山哲人)」をはじめとしてソーシャルメディアでの発信なども行っている。

サイバーエージェントの人材育成プログラム

サイバーエージェントでは以下の2つの人材育成プログラムを導入しています。

- 1:C8

- 2:CA36

ここではそれぞれのプログラムについて詳しく解説します。

C8

サイバーエージェントは、2年に1回取締役8人のうち、2人を入れ替える制度を導入しています。新卒で入社して5年目の社員なども登用されるなど、間口を広げ、多くの社員に経営者として決断する機会を増やしてもらうことが目的です。

CA36

CA36は、30歳以下の選抜育成プログラムです。30歳以下の若手社員を18人選抜し(任期1年で全員入れ替え)、事前に課題を提示した上で2ヶ月に1度集まります。全員が役員の前でプレゼンを行い、役員が直接フィードバックを行います。若手社員が役員クラスからフィードバックを得る機会はなかなか無いので、新しい発見や気づきも多くあるそうです。

人材育成のプログラム立案の流れ

サイバーエージェントでは、人材育成のプログラムは次の手順で立案していきます。

- 1:OKゴールを決める

- 2:複数の案を考える

- 3:運用イメトレを繰り返す

それぞれ具体的にどのようなことを実施していくのか解説するので、押さえていきましょう。

OKゴールを決める

研修を行う際に、「研修をやること」が目的となり、研修が無機質になってしまいがちです。そのため、研修を行うとなった場合、研修が終わったタイミングでどのような状態になっていればOKなのかを決めましょう。例えば、「積極的な姿勢を持つようになる」などがOKゴールです。

複数の案を考える

OKゴール(目的)が決まったら、その目的を達成するための案をいくつか考えましょう。例えば、OKゴールを「ビジネスパーソンとして名刺交換をできるような状態になる」とした場合、社外の人と名刺交換をしてくるという案もあれば、社内のビルを回って先輩社員10人と名刺交換をするという案もあります。複数出した案の中でOKゴールを達成するためには、どの方法が一番良いのかと言う視点でプログラムを作成することで、効果的な人材育成プログラムになるのです。

運用イメトレを繰り返す

研修を実施する際のイメージトレーニングを繰り返すことで、効果的な人材育成プログラムを作成することができます。先程の名刺交換の事例で考えてみましょう。「100人の研修対象者がいて、先輩社員10人を呼び、名刺交換をしてください」という研修を行ったとします。その場合、1人の先輩に対して10人の列ができることになります。この場合、待ち時間が増え、1人が名刺交換できる回数は減ってしまい、結果的に名刺交換が下手という状態になってしまう可能性があります。この可能性にイメージトレーニングで気づくということが非常に重要なのです。

OKゴール設定のトレーニング

研修が終了したタイミングでなりたい状態を指す「OKゴール」ですが、「OKゴール」はすぐに出てくるものではありません。人によって異なりますし、設定にあたって課題の洗い出しなど、アプローチ方法はさまざまです。ここでは、OKゴール設定のトレーニング方法について解説するので参考にしていきましょう。

育成課題をあげる

まずは、育成対象者が「何ができないのか」をリストアップしましょう。新入社員であれば名刺交換かもしれませんし、中堅社員であればマネジメントスキルかもしれません。大事なことは、どのような課題を解決するためのプログラムを作成するのかを明確にし、何かで迷った際に課題に立ち帰れるようにしておくことです。

自分が実現したいことを書く

次に、育成課題を解決するために、自分がどういうことを実現できれば良いのかを書き出しましょう。例えば、先輩との喋り方が課題であった場合、「先輩に配慮をしながら話せ売るようにする」であったり、「メモを取りながら先輩の話を聞けるようにする」のように、自分がどのようなゴールにしたいのか書き出しましょう。

上司からの依頼を書き出す

最後に上司からの依頼を書き出します。例えば、「先輩社員とのおしゃべり方法はどうでも良いから、自分の意見をしっかりと言えるような研修をやってほしい」といったような依頼があったとして、その依頼が自分の書いた実現したいこととズレていないかを確認してください。ただ、ズレていても全く問題ありません。大事なことは自分が実現したいことと上司からの依頼を両方並べてみることです。双方を並べ、それを両方実現させるためにはどのようなプログラムにすれば良いのかを考えれば良いのです。

07人材育成ならSchoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

人材育成に関するSchooの講座例

Schooでは9,000本以上の動画をすべて自社で作成します。この章では、人材育成・研修に関するSchooの講座を紹介します。研修担当者の方であれば、10日間限定でSchooの全授業をお試し視聴できるデモアカウントを発行可能ですので、気になるものがあれば、お気軽にお問い合わせください。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。社会に出てからの「学び」は、学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動です。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

08まとめ

人材育成とは「才能を解放すること」という曽山先生の考え方はいかがでしたでしょうか。Schoo for Businessでは、このコラムで取り上げた「サイバーエージェントに学ぶ人事養成コース」を始め、人材育成に関する授業を多数取り揃えています。ご興味のある方は下記のボタンからデモアカウントを発行いただきますと、10日間Schooの授業が全て無料でご覧いただくことができます。

サイバーエージェントに学ぶ人事養成コース

「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンを掲げ、成長を続けるサイバーエージェント。本授業では、そのサイバーエージェントの原動力とも言えるHR領域-人事について学びます。

-

株式会社サイバーエージェント 取締役 人事統括

株式会社サイバーエージェント 取締役 人事統括

上智大学文学部英文学科卒。 株式会社伊勢丹(株式会社三越伊勢丹ホ ールディングス)に入社し、紳士服の販売とECサイト立ち上げに従事したのち、1999年株式会社サイバーエージェントに入社。 インターネット広告事業部門の営業統括を経て、2005年人事本部長に就任。 現在は取締役として採用・育成・活性化・適材適所の取り組みに加えて、 「最強のNo.2」「クリエイティブ人事」「強みを活かす」など複数の著作出版や アメーバブログ「デキタン」、フェースブックページ「ソヤマン(曽山哲人)」をはじめとしてソーシャルメディアでの発信なども行っている。