組織開発とは|具体的な進め方やフレームワークなどを紹介

「人材開発」という言葉はよく耳にするけど、「組織開発」はあまり耳慣れないという方は少なくないと思われます。これら2つの言葉は同じ開発ではありますが、内容は大きく異なります。 そこでこの記事では、「人材開発」と「組織開発」の違いを解説し、その上で組織開発はどのように進めればいいのか、代表的な手法についても解説します。

- 01.組織開発とは

- 02.組織開発が注目されている理由

- 03.組織開発と人材開発の違い

- 04.組織開発の進め方

- 05.組織開発の進め方

- 06.組織開発の手法

- 07.組織開発のフレームワーク

- 08.組織開発の企業事例

- 09.組織開発を支援|Schoo for Business

- 10.まとめ

01組織開発とは

組織開発とは、「組織の課題を可視化し、チーム全員で対話しながら課題と向き合い、チームメンバーが自分事として課題の改善を行う一連の活動」のことを言います。ただし、組織開発の定義は論者や時代によっても変遷しており、一般的に用いられる定義も決まっていません。

明確な定義がないという中で、経済産業省は以下のように組織開発を定義しています。

組織内の明示的/暗黙的な行動規範や価値観等に意識的・計画的に働きかけることで、個々の構成員の組織への信頼・貢献意欲、組織内の関係性を強化し、組織としてのアウトプットの質の向上や必要な人材の確保・リテンションを図るための一連の活動

▶︎引用:経済産業省主催 経営競争力強化に向けた人材マネジメント研究会

このように組織開発にはさまざまな定義がありますが、組織を良くしようとするための活動を総じて「組織開発」と呼ぶと捉えて問題ありません。

02組織開発が注目されている理由

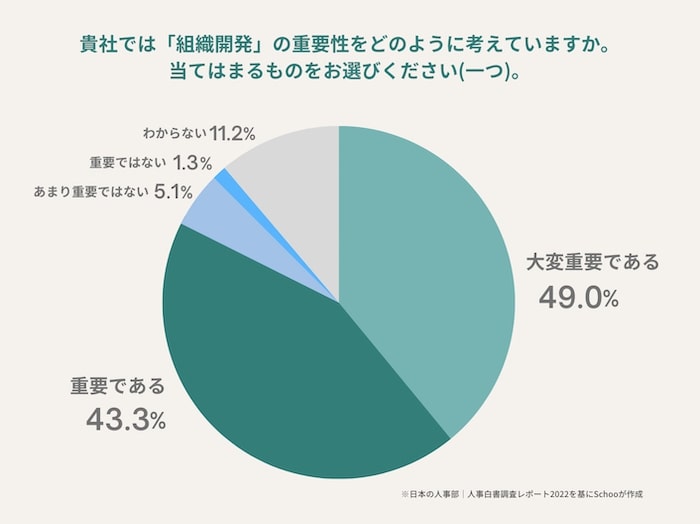

組織開発は1950年代に米国で誕生した概念で、歴史のある分野です。しかし、日本では最近になって注目を集めるようになりました。日本の人事部が発行している「人事白書調査レポート2022」によると、組織開発が重要と考える企業は全体の82.3%もいることがわかっています。

▶︎引用:日本の人事部|人事白書調査レポート2022 組織開発

このように、多くの企業が組織開発を重要と位置付けている理由には、労働に対する価値観の変化や、労働市場の流動化があります。この章では、組織開発が注目されている理由について解説します。

労働に対する価値観の変化

組織開発が注目されている理由の1つには、価値観の多様化への対応があります。特に、仕事に対しての価値観が大きく変化していることが要因です。出世することが全てという価値観は消え去り、プライベートを最優先する人が出てきたり、副業によって出世以外で自己実現を見出す人が出てきたりするなど、それぞれが描く仕事に対しての価値観が多様化してきています。

この流れは止まることがないと想定され、企業は多様な価値観を持った人が、組織という共同体の中で同じ方向を目指していくために組織開発というアプローチを重要視しているのです。

労働市場の流動化

日本が長らく続けてきた「終身雇用」・「年功序列」が崩壊し、転職が当たり前の時代となりました。新卒一括採用はまだ続いていますが、新卒の3割は3年以内に退職する時代となっています。

さらに、日本の人口減少は止めることができず、今後はさらに人手不足を嘆く企業が増えることが予想されます。このような中で、企業としては自社に留まる人をどれだけ増やせるかが、組織の成長に欠かせない指標となっているのです。そのため、組織開発を行い、自社に魅力を感じてもらう必要性が高まっています。

03組織開発と人材開発の違い

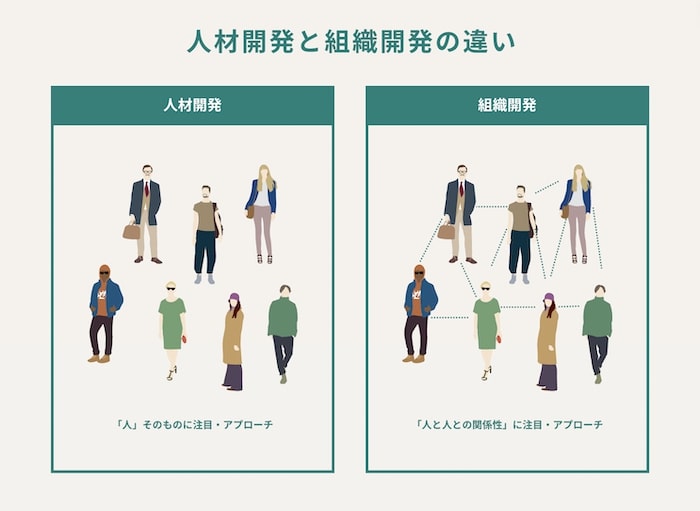

組織開発と人材開発の違いは、施策の対象にあります。人材開発は「個人」を対象としているのに対して、組織開発は「組織または個人間の関係性」が対象です。

例えば若手社員の離職という課題に対して、人材開発では「管理職のマネジメント能力の向上」というアプローチを取ります。一方で、組織開発では「適切な人材配置」や「社員同士の対話の増加」といったアプローチを取ります。それぞれ、同じ課題への解決策にはなりますが、施策の対象が個人なのか組織なのかという違いがあるのです。

一方で、組織開発と人材開発は対象こそ異なりますが、相互に作用します。優秀な人材を育成するためには組織開発が必要になり、良い組織をつくるには適切な人材開発が必要なのです。

例えば、チームの課題をチーム全員で対話しながら改善していくには、管理職のマネジメント能力やファシリテーション能力などが必要不可欠です。この能力を向上させるのが人材開発の役割といえます。一方で、人の成長は研修やOJTだけでなく、社員同士の対話や組織文化なども大きく関わります。つまり、組織開発は人材の育成に寄与するものでもあるのです。

04組織開発の進め方

組織開発(OD:Organization Development)の手法には、大きく分けて「診断型組織開発」と「対話型組織開発」の2つがあり、多くの企業では、診断型と対話型を組み合わせて活用することで、より効果的な組織開発を実現しています。ここでは、それぞれの特徴を解説します。

1.対話型組織開発

対話型組織開発(Dialogic Organization Development)は、組織の変革や成長を促すために対話を重視するアプローチです。この手法では、組織のメンバー同士が自由に意見を交換し、新たな意味や価値観を生み出すことを目的とします。代表的な手法として「AI(Appreciative Inquiry:肯定的探求)」「OST(Open Space Technology)」「ワールドカフェ」などがあり、これらを通じて参加者の主体的な関与を促します。従来の問題解決型のアプローチではなく、組織の持つ強みや可能性に焦点を当て、未来志向の対話を行う点が特徴です。この方法により、組織文化の変革やエンゲージメント向上、創造的なアイデアの創出が期待されます。

2.診断型組織開発

診断型組織開発(Diagnostic Organization Development)は、組織の現状を客観的に把握し、課題を特定した上で適切な介入策を実施するアプローチです。組織診断ツールやアンケート、インタビューなどを用いてデータを収集し、組織の構造・プロセス・文化に関する問題点を分析します。その結果を基に、改善策を提案し、計画的な介入を行います。代表的な手法には「Tグループ」「サーベイフィードバック」「タスクフォース」などがあり、問題解決を目的とした実践的な取り組みが求められます。この方法は、組織の問題を明確にし、継続的な改善を進める上で有効ですが、対話型組織開発と比べると、データ分析に基づく計画的なアプローチが中心となる点が特徴です。

05組織開発の進め方

組織開発は、まず事実を把握して、次に課題を特定し、課題に対しての解決策を実施して、最後に実施施策の評価という流れで行われます。進める上での注意点は、解決策の実施から始めず、必ず事実の把握から始めることです。この章では、組織開発の進め方について詳しく紹介します。

1.事実の把握

組織開発を進める上で、そもそも組織で何が起こっているのかを把握する必要があります。これを把握するためには、定量・定性で情報を集めなければなりません。エンゲージメントサーベイのような定量情報はもちろん、社員に対してのヒアリングも行い、組織で起こっていることの解像度を上げましょう。

特に、定性情報を多角的に集めることが重要です。管理職・メンバー層では物事への見え方も異なります。そのため、管理職だけにヒアリングをかけても社内で何が起こっているのかを正確に把握することはできないのです。

2.課題の特定

事実を把握したら、次に課題は何かを特定していきます。その際に、ヒアリングで知り得た「目に見える課題」だけに着目するのはやめましょう。「目に見えないところで何が起こっているか」・「目に見える課題の真因は何か」を掘り下げて考えなければなりません。

また、課題は1つではないことがほとんどのため、課題は1つという固定観念は捨てましょう。例えば、若手の離職率が高いという課題があったとします。その背景には管理職のコミュニケーション問題もあれば、キャリア安全性が損なわれていたり、そもそも給与水準が低いという課題もあるかもしれません。課題を管理職のコミュニケーション1つと決めてしまうと、管理職研修でコミュニケーションを改善しても、離職率が改善されないという事態に陥ってしまうのです。

3.解決策の実施

課題を特定したら、解決策を実施していきます。複数の課題が見つかることがほとんどであるため、それらに対して同時並行でアプローチするのか、優先順位を決めて1つずつ実施していくのかは判断が必要となります。

また、組織課題の重さによっても解決策の予算やスピードが変わります。離職やエンゲージメント低下は、直近の業績に関わる重要課題として認識されることが多いですが、若手の成長や主体性の欠如は定量で測れないため後回しになる傾向にあります。

4.実施施策の評価

組織開発の成否は、長期的な視点でしか判断できないことが多いです。ただし、中間的なKPIを定めて、可能な範囲で評価をする必要はあります。定量で測定できない場合は、アンケートやヒアリングなどで定性的な情報を集めるという手もあります。

「定量で評価できないから分からない」・「評価できないものとして進める」といった考えではなく、定量で測れなくても直接声を聞いて集計してみるなどの工夫をしましょう。この評価方法は施策の実施前に考えておくと、評価がスムーズに進みます。

5.成功施策の共有と展開

評価の結果、効果があった施策については、社内で共有し、組織全体に展開することが重要です。成功事例を他の部署やチームにも適用することで、組織全体の成長につなげることができます。そのためには、成功の要因を分析し、どの要素が他の部署にも応用可能かを見極める必要があります。具体的には、社内報やミーティングでの発表、マニュアル化、ナレッジシェアの場を設けるなどの方法があります。

また、展開にあたっては、各部署の特性を考慮し、カスタマイズすることが成功の鍵となります。組織開発は継続的なプロセスであり、成功施策を積み重ねることで、組織の成熟度を高めることができます。

06組織開発の手法

日本の人事部が実施した調査によると、組織開発の手法として最も多く取り入れられているのは「マネージャー研修」で39.0%という結果でした。その他にも、研修によって組織開発を実施している企業は多く、研修は組織開発において重要な役割を果たしていることが伺えます。

さらに、「社内の対話の強化」・「上司と部下の1on1」も上位に位置しており、これらは「対話」による組織開発手法と言えるでしょう。また、「サーベイフィードバック」や「アセスメント」といった組織状態を可視化する手法も上位にランクインしており、これから組織開発に取り組もうという企業が増加していることが伺えます。

▶︎引用:日本の人事部|人事白書2019

社員研修

組織開発の手法として、最も多く取り入れらているのが社員研修です。主に、マネージャー研修・コーチング研修といったマネジメント層に向けた研修を実施する企業が多く、組織開発においてマネジメント層の重要性がわかります。

一方で、チームビルディング研修やファシリテーション研修といった若手社員や中堅社員向けの研修も実施されており、組織開発はマネジメント層だけでなくチームで取り組むべきものという認識が広まっているようです。

人事評価の改善

組織開発の手法として、人事評価の改善に取り組んでいる企業も多いです。働き方が多様化し、リモートワークを導入する企業も増えてきています。さらに、カゴメや富士通を筆頭にジョブ型雇用といった選択肢を導入する企業も増え、これまでの出社を前提とした人事評価が機能しなくなってきていることが伺えます。

また、360度評価を取り入れる企業も増えてきており、これまでの「上司が評価者で、部下が被評価者」という関係性から、「上司も部下も評価者」という関係性へと変化させようという動きも増えてきています。

対話

新型コロナをきっかけに、1on1を導入する企業も増えました。また、同時期から1on1支援ツールを提供するベンダーも増え、さらに1on1の導入率が増えたように思えます。

また、一部の企業では「対話による学び」取り組む企業も増えてきています。社会関係資本を伸ばし、社員同士が学び合う文化を根付かせようと社内勉強会や企業内大学といった施策を推進している企業が、特に大企業を中心に増えています。

組織開発の手法として、認知されつつある「ワールドカフェ」も対話を重視した施策です。ワールドカフェとは、カフェにいるような雰囲気で参加者がリラックスして会話ができるような対話のことです。特定のお題に対して、4人~5人のグループで、20~30分議論を行ったあと、1人を残して別のテーブルに移動して異なる参加者と再び話し合います。部署横断で実施されることが多く、社内で話したことがない人と対話する機会を増やし、社会関係資本を伸ばそうというのがワールドカフェの目的です。

アセスメント

アセスメントや従業員サーベイなど、組織課題を定量的に可視化する企業も増えています。組織開発に取り組むには、まず課題の特定が不可欠なので、アセスメントを実施する企業が増えるのは当然かもしれません。

昨今では人的資本経営が注目され、プライム市場の企業では人的資本開示が義務化されました。このような背景もあり、従業員エンゲージメントを開示項目として上げる企業が増えています。

組織課題の可視化をする手法として、アクション・リサーチも有効です。アクション・リサーチとは、組織内に隠れている人間的な課題を洗い出し、その課題を当事者との対話をしながら解決策を思案し、当事者に課題解決に向けてのアクションを取ってもらうという、組織開発の手法です。可視化と対話の両方の側面を兼ね備えた施策ではありますが、この当事者との対話の難易度が高いため、管理職の力量が問われると言えるでしょう。

07組織開発のフレームワーク

組織開発に役立つフレームワークはいくつか存在します。フレームワークを適切に組み合わせることで、組織の成長や変革を促進できるでしょう。どのフレームワークをどのタイミングで導入するかが、組織開発の成功を左右するポイントになります。ここでは、それぞれのフレームワークについて具体的に解説していきます。

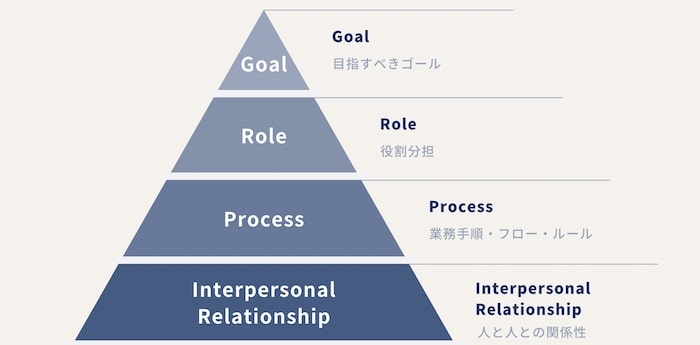

GRPI

GRPIとは、「Goal(ゴール)」・「Role(役割分担)」・「Process(業務手順)」・「Interpersonal Relationship(関係性)」の4要素で構成されている三角形で、それぞれの頭文字を取って「GRPI」と呼ばれています。

目指すゴールがあり、役割分担を決め、業務手順や規則が合意され、人と人との関係性が健全な状態になることで、初めて成功に繋がるということを意味しています。チームビルディングにおいても、チームのゴールは何か、それぞれの役割や規則は何か、土台となる関係性は構築されているかなどを見直すことで成功に近づきます。

成功循環モデル

「成功循環モデル」とは、組織として成果や結果を上げ続けるために必要な要素とサイクルを示した組織開発フレームです。成功循環モデルは、「関係の質」と「思考の質」「行動の質」、そして「結果の質」の4つの質で構成されます。

良いサイクルを創り出すためには、「関係の質」を高めることから始めるべきと一般的に言われています。いきなり「結果」を求めにいくと「関係」が悪化し、「思考」が鈍り、「行動」に表れて「結果」が出なくなるという悪循環に陥るためです。そのため、まず互いを尊敬・尊重する「関係」を構築することで、好循環が生まれる「思考」を担保しなければなりません。

タックマンモデル

タックマンモデルとは、心理学者のブルース.W.タックマンが1965年に提唱した、チームビルディングにおける5つの発展段階を示したフレームワークです。タックマンは、チームが発展する段階には、形成期、混乱期、統一期、機能期、散会期という5つの過程があるといっています。

このタックマンモデルを組織で共通認識として持っておくことで、組織開発を現場主導で実施できるようになります。例えば、メンバー同士の対立が増えてきた場合、「いま、タックマンモデルの混乱期かもしれない。相互理解のためにディスカッションの時間を設けてみよう」といったことを現場で考えて、施策を実施できるようになるのです。

OKR

OKRは、「目標(Objective)」と「主要な成果(Key Results)」を設定し、組織や個人のパフォーマンスを向上させるフレームワークです。目標は、組織の方向性を示し、インスピレーションを与える定性的な指針です。一方、主要な成果は、その目標を達成するための具体的で測定可能な指標です。OKRの特徴は、短期間(四半期ごとなど)で設定・評価を行い、柔軟に修正できる点にあります。例えば、「顧客満足度の向上」という目標に対し、「NPS(ネット・プロモーター・スコア)を8.0以上にする」「リピート購入率を20%向上させる」といった主要な成果を設定します。透明性とチャレンジングな目標設定が求められ、組織全体のアラインメント(整合性)を高めるのに有効です。

フューチャーサーチ

フューチャーサーチは、組織の未来を共に考えるための対話型のフレームワークです。企業のリーダー、従業員、顧客、取引先など、多様なステークホルダーを一堂に集め、組織のビジョンや方向性を議論します。この手法は、過去の振り返り、現在の分析、未来の共創という3つのステップで構成されます。参加者は、組織の成功要因や課題を共有しながら、理想の未来像を描き、実現に向けた行動計画を策定します。特に、異なる立場の人々が協力してアイデアを創出することで、現実的で実行可能な変革のアイデアが生まれやすくなります。組織の変革を促し、共通の目的意識を醸成するのに適したアプローチです。

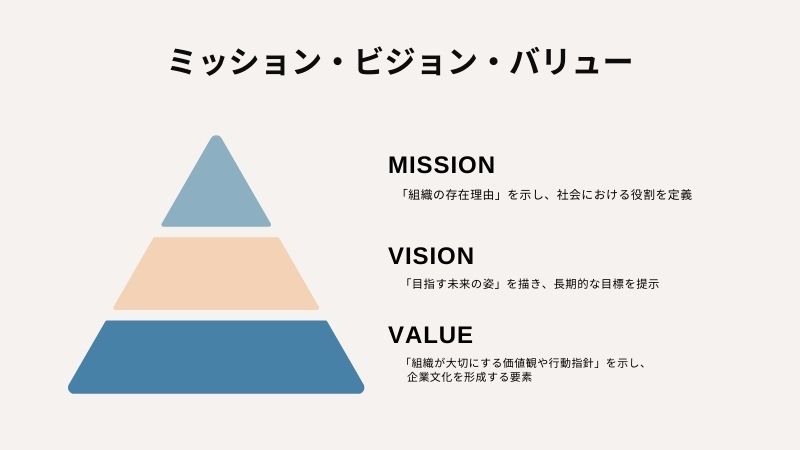

ミッション・ビジョン・バリュー

ミッション・ビジョン・バリューは、組織の存在意義や将来の方向性を明確にするためのフレームワークです。「ミッション(Mission)」は「組織の存在理由」を示し、社会における役割を定義します。「ビジョン(Vision)」は「目指す未来の姿」を描き、長期的な目標を提示します。「バリュー(Value)」は「組織が大切にする価値観や行動指針」を示し、企業文化を形成する要素です。例えば、Googleのミッションは「世界中の情報を整理し、誰もがアクセスできるようにする」ことです。これにより、従業員の意思決定が統一され、組織の一貫性が強化されます。MVVを明確にすることで、組織のアイデンティティを確立し、長期的な成長を支える基盤を作ることができます。

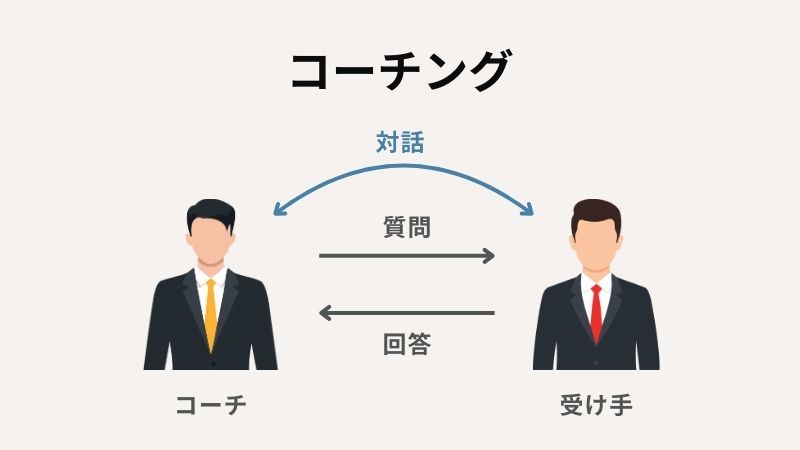

コーチング

コーチングは、対話を通じて個人やチームの成長を促すフレームワークです。指示やアドバイスではなく、質問やフィードバックを活用して、相手自身が考え、行動する力を引き出すことが特徴です。GROWモデル(Goal: 目標設定、Reality: 現状分析、Options: 選択肢の検討、Will: 行動計画の決定)などの手法が一般的に用いられます。コーチングを活用することで、従業員の自主性や創造性を高め、問題解決能力の向上につながります。特に、上司と部下の関係において効果的で、単なる業務指導にとどまらず、キャリアの方向性やリーダーシップの発揮にも寄与します。組織全体のエンゲージメント向上や、企業文化の変革にも役立つアプローチです。

08組織開発の企業事例

この章では組織開発に取り組んでいる企業事例を紹介します。紹介する企業は以下のとおりです。

- 1.旭化成株式会社

- 2.九州旅客鉄道株式会社

- 3.株式会社BitStar

これらの事例の共通点は、組織開発的なアプローチで社員の能力向上(人材開発)に取り組んでいるという点にあります。企業内大学や社員同士の学び合いの促進といったように、他者を絡めた学習を推進している企業事例を紹介します。

旭化成株式会社

旭化成株式会社は、「多様な"個"の終身成長+共創力で未来を切り拓く」という人材戦略を掲げ、組織開発に注力しています。マネジメント研修やKSA(旭化成独自のアセスメント)、1on1支援、さらには学び続ける組織文化をつくるためにCLAPという学習プラットフォームを導入するなど、多角的に組織開発を行っています。

▶︎参考:旭化成株式会社

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社では、企業内大学「JR九州アカデミー」を2023年6月より発足しています。その中で、個人での学びを他者と深める「みんなで学ぶ」コースを取り入れています。月1回は講座を同時間に受講してオープンチャットで意見を交換してお互いに刺激し合い、学びを深めているのです。1人で黙々と学ぶという人材開発的なアプローチだけではなく、みんなで対話しながら学ぶという組織開発としての取り組みも含めているのが注目すべき点と言えるでしょう。

▶︎参考:九州旅客鉄道株式会社

株式会社BitStar

株式会社BitStarでは、管理職研修を組織開発的なアプローチも交えつつ実施しています。Schooの授業をオンラインで視聴してもらって共通知識をインプットし、しばらく時間を空けて現場での実践を経た後に、改めて受講者を集めて対話型のワークショップを実施しています。対話型のワークショップでは、意見交換を通じてマネジメント同士の横のつながりを作ってもらうことも目的としつつ、インプットした知識を実践してみた結果の振り返りも兼ねています。

▶︎参考:株式会社BitStar

09組織開発を支援|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。多くの企業が組織開発の手法として実施している「マネージャー研修」や「コーチング研修」など、組織開発に必要な社員研修を全て実施できることが特長です。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2024年2月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広く導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

Schooの組織開発を学べるコンテンツを紹介

オンライン学習サービスのSchooでは、組織開発を学べるコンテンツも多く取り揃えています。研修や人材育成のご担当者、組織開発のご担当者であれば、限定 10日間の無料デモアカウントを配布しております。興味のあるものがございましたら、ぜひご連絡くださいませ。

自律的組織を目指した組織開発において必要なこと

この授業では、ティール組織の3つの突破口を切り口に、株式会社オズビジョンの試行錯誤を実践的に振り返ります。オズビジョンの事例から、何を学び、どう考え、次につなげたのか、成功と失敗の生々しさを知ることができます。自律的な組織を目指すロードマップのような授業になっているので、これから組織変革に取り組もうとしている方におすすめの授業です。

-

株式会社オズビジョン 取締役COO

株式会社オズビジョン 取締役COO

1977年生まれ 千葉県船橋市出身 中小企業診断士 MBA in Innovation Management 大学卒業後、システムエンジニアからスタートしたキャリアが、上場準備を契機に管理部門へシフト。その後2社で2度のIPOを経験。 社会人大学院の修了に合わせて組織開発の実践の場を求め『ティール組織』に日本企業で唯一紹介された株式会社オズビジョンに参画。取締役COOとして事業と組織の統合を推進。

自律的組織を目指した組織開発において必要なことを視聴する(無料)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

ビジネスパーソンとして押えておきたい「人材マネジメント」の基礎

本授業では、「人材マネジメント」について解説します。 いまさら聞けない「人材マネジメント」の言葉の意味や目的、効果的な方法、今後のマネジメントを皆さんで学んでいきましょう。

-

株式会社壺中天 代表取締役

株式会社壺中天 代表取締役

1999年、立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業(SIer)に就職。2001年、疲弊した現場をどうにかするため人事部門へ異動、人事担当者、人事マネジャーを経験する。2008年、リクルート社で人事コンサルタントとなり50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、急成長中のアカツキ社で人事企画室を立ち上げる。2020年、「人事の意志を形にする」ことを目的として壺中天を設立。 20年間、人事領域を専門分野としてきた実践経験を活かし、人事制度設計、組織開発支援、人事顧問、人材マネジメント講座などによって、企業の人材マネジメントを支援している。 主な著作『人材マネジメントの壺』(2018)、『図解 人材マネジメント入門』(2020)など。

「人材マネジメント」について -理論と実践のツボ-を無料視聴する

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

「なんとなく学んでない」のメカニズム

この授業では、より良いリスキリングを実践するための仕組みについて学ぶことができます。本記事で紹介した「リスキリングの工場モデル」や「リスキリングを進める具体策」について、『リスキリングは経営課題』の筆者でもある小林祐児先生に、ご講演いただいています。

-

株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員

株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員

上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了。NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年よりパーソル総合研究所。働き方改革・ミドル・シニア層の活性化・転職行動など、労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。 著作に『リスキリングは経営課題 日本企業の「学びとキャリア」考』(光文社)、『早期退職時代のサバイバル術』(幻冬舎)など多数。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

10まとめ

組織開発は人材開発とは異なり、個人間の関係性にフォーカスして改善を行い、様々な価値観が共存してバラバラになった個人を組織として機能させるように整え、全体の目標に対するモチベーションを上げることが目的です。 しかし、組織開発を行うためには、社員それぞれが何を考え、何を目的として働いているのかを調査し、それぞれの意見を尊重した施策を講じる必要があります。 また、いきなり組織全体を変えることはリスクと難易度が高いため、初めはスモールスタートから開始し、うまくいけば展開していくことが理想的です。そして、継続的に効果検証を行い、改善を繰り返していくことで、より連携が強化された組織の構築を図っていきましょう。