研修内製化のメリット・デメリットとは|内製する際のポイントを解説

研修内製化とは、外部に委託していた研修を自社で企画・運営することです。研修内製化には、内容を自社の業務や文化に合わせやすく、コスト削減やノウハウ蓄積ができるメリットがある反面、講師人材やノウハウ不足、準備工数が増えるといったデメリットがあります。本記事では、研修内製化のメリットやデメリット、進め方の手順について解説します。

- 01.研修を内製化している企業の割合

- 02.研修を内製化するメリットとは

- 03.研修を内製化するデメリットとは

- 04.研修の内製化に取り組む中での課題

- 05.研修の内製化に適したテーマ事例

- 06.外部委託に適した研修のテーマ事例

- 07.研修を内製化するための手順

- 08.研修の内製化を成功させるためのポイント

- 09.オンライン研修|Schoo for Business

- 10.まとめ

01研修を内製化している企業の割合

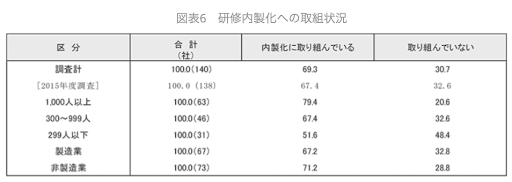

▶︎引用元:教育研修費用の実態調査|産労総合研究所

2018年度「教育研修費用の実態調査」によると、全体の69.3%の企業が研修を内製化しています。従業員1,000人以上の企業では79.4%と高く、300〜999人規模では67.4%、299人以下では51.6%と規模が小さいほど割合が低下します。業種別では非製造業が71.2%、製造業は67.2%で、いずれも7割前後が内製化を実施しています。一方、外部委託のみで対応している企業は全体の約3割にとどまります。こうしたデータから、規模や業種によって内製化の進み具合に差があることが分かります。

高度専門分野の研修は外部連携が多い

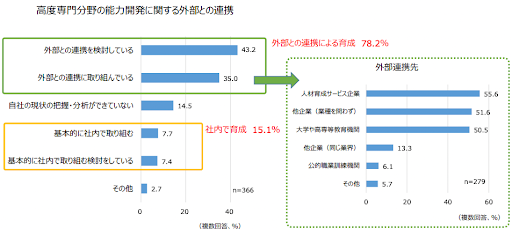

▶︎引用元:人材育成に関するアンケート調査結果|日本経済団体連合会

経団連の「人材育成に関するアンケート調査結果」によれば、高度専門分野の能力開発では78.2%の企業が外部と連携しており、そのうち43.2%は外部の講座を積極的に活用しています。連携先は人材開発サービス企業(55.6%)、各企業(51.6%)、業界団体(50.0%)などが中心です。自社のみで対応している割合は15.1%にとどまり、特に最新技術や専門性の高い分野では外部知見の活用が欠かせないことが分かります。

02研修を内製化するメリットとは

研修の外部委託が増えている中で、内製化によるメリットについては、次のようなものが挙げられます。

- ・研修を通してスキルアップを期待できる

- ・実務の理解やスキルアップを促進させる

- ・コストを抑えることができる

- ・研修プログラムのブラッシュアップがしやすい

- ・研修に対するノウハウをストックできる

- ・社内講師育成によるスキルアップを期待できる

社内研修の内製化を検討する上では重要な観点です。研修を行う意味をふまえ研修の内製化によるメリットには何があるかを理解し、研修の内製化を計画していく必要があります。

研修を通してスキルアップを期待できる

研修を社内で行うことは、研修講師を社内の人材から選出します。従来であれば、外部講師に依頼していた「教える」「伝える」「理解させる」という行為を社内の人材で行うことで、教える側のスキルアップを期待できます。今まで行っていたことを、相手に伝わるように説明する、理解させるということは難しいテーマです。この難しいテーマを行う講師役の人材は、いろいろな工夫を行い目的を達成しようと行動します。この行動により、人材のスキルアップを期待することができる点が社内研修の内製化による大きなメリットとなります。

実務の理解やスキルアップを促進させる

外部研修とは異なり、研修テーマや事例が社内業務を利用した研修を構築することができます。業務に直結した内容となることで、受講者の理解度が増すだけではなく仕事に直結し実践を行いやすい効果を期待できます。学んだことを翌日から実際に使えることで、理解度の促進にもつながります。

コストを抑えることができる

社員研修のコストは決して安いものではありません。講義代、移動費や宿泊費を考えると年間に必要となるコストも大きくなりますが、社内研修の内製化ができることで講義代を始めとする経費を大幅に削減することができます。研修に必要な資材調達などによるコスト発生は必要ですが、外部へ払い出す費用と比較しても削減効果は大きく企業にとってのメリットとなります。

研修プログラムのブラッシュアップがしやすい

外部での研修の場合には、プログラム内容は決まっておりコンテンツの変更を行うことはできません。しかし、社内研修が内製化されていれば、必要に応じてコンテンツの変更や内容の見直しは容易に行うことができます。学んで欲しい事例が出た場合や、テーマを変更する必要が発生した場合には柔軟に対応できることで、より業務に直結した研修内容となる点も大きなメリットです。

研修に対するノウハウをストックできる

内製研修を実施することで、企業内に研修に関するノウハウや専門知識を蓄積することができます。これにより、将来的な研修プログラムの開発や運営において、より効果的かつ効率的に対応することができます。

社内講師育成によるスキルアップを期待できる

研修内製化を進めることで、社内講師の育成も同時に行えます。社内で研修を担当する人材を育成することは、組織内に知識を定着させるだけでなく、講師自体のスキルアップにもつながります。社内講師は、研修を行うことで自分自身の知識や理解を深め、さらにその内容を他者に伝える能力が向上します。このプロセスは講師自身の成長を促し、組織全体の知識レベルを向上させる効果も期待できます。また、社内講師が増えることで、研修のフレキシビリティが増し、社員の多様なニーズに対応できるようになります。

03研修を内製化するデメリットとは

研修を内製化することには多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。大きくは、次が挙げられます。

- ・費用がかかる場合がある

- ・講師を育成する必要がある

- ・研修プログラムの構築までが大変

これらのデメリットは、研修を内製化する際に遭遇する一般的な課題です。内製研修を検討する際には、これらのデメリットとメリットをバランスさせ、適切な戦略を採用することが重要です。ここではデメリットには具体的にどのような特徴があるのかについて解説していきます。

費用がかかる場合がある

研修を内製化するためには、設備や教材の購入、研修プログラムの開発、講師の給与などの経費がかかります。これには、外部の専門機関に委託する場合よりも多くのコストがかかる可能性があります。特に初期投資は大きく、研修プログラムを開始するまでに時間と資金を必要とします。

講師を育成する必要がある

研修プログラムを効果的に運用するためには、経験豊富な講師が必要です。しかし、内製の研修プログラムでは、講師を外部から採用するか、現在の従業員を育成して講師として活用する必要があります。講師育成には時間と労力がかかり、場合によっては、トレーナーとしてのスキルや知識を習得させるためのプログラムを開発する必要があります。

研修プログラムの構築までが大変

研修プログラムの設計、開発、評価は専門知識を要する作業であり、時間とリソースを必要とします。適切な教材、カリキュラム、教育テクノロジーを用意し、研修の内容と目標を達成するためのプログラムを作成する必要があります。プログラムの効果を継続的に評価し、改善するための仕組みも整備する必要があります。

04研修の内製化に取り組む中での課題

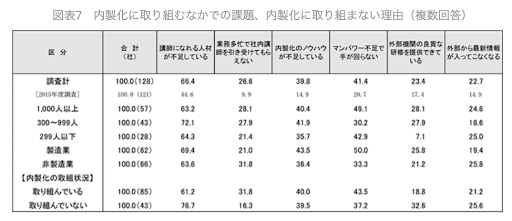

▶︎引用元:教育研修費用の実態調査|産労総合研究所

2018年度「教育研修費用の実態調査」によると、内製化に取り組む企業の多くが複数の課題を抱えています。講師人材の不足やノウハウ不足、人員不足といった社内体制面の課題に加え、外部研修で十分と感じているケースや、情報鮮度低下への懸念も挙げられています。これらの要因を把握し、事前に対策を講じることが内製化成功の鍵となります。

講師になれる人材が不足

最も多く挙げられる課題が、研修を担当できる講師人材の不足です。専門知識だけでなく、受講者にわかりやすく伝えるスキルや進行管理力も求められます。こうした人材は限られており、現場業務との兼務が難しい場合もあります。計画的な講師育成や、外部講師との併用など、多様な手段で人材確保を進める必要があります。

社内講師の承諾が取りにくい

講師役を依頼しても、業務負荷や心理的ハードルから承諾が得られにくい場合があります。特に本業が多忙な社員にとって、研修準備や登壇は大きな負担です。事前に役割や負担軽減策を示し、講師を務めることのメリットや評価制度との連動を整えることで、承諾を得やすくなります。

内製化のノウハウが不足

効果的な研修設計や運営のノウハウが不足していることも課題です。受講者の理解度を高めるカリキュラム構築や教材作成、進行管理の知識は、実務経験だけでは補いきれない場合があります。外部研修の事例やテンプレートを参考にしながら、社内向けにカスタマイズした形でノウハウを蓄積することが重要です。

人手が足らない

内製化には研修準備・運営のための時間と人員が必要です。特に中小規模の企業では、人手不足から研修運営が現場業務に支障をきたすこともあります。事前のスケジュール調整や担当分担の明確化、業務効率化ツールの活用などで負担を軽減し、安定した運営体制を確保することが求められます。

外部機関の研修で満足している

外部研修で十分な成果が得られている企業では、内製化の必要性を感じにくくなります。既に信頼できる外部パートナーがあり、コストや内容に満足している場合は、あえて自社で運営体制を構築する動機が弱くなります。そのため、内製化を進めるには独自性や差別化の価値を明確にすることが重要です。

情報の鮮度が落ちる

内製化した研修は、外部研修に比べて最新情報の更新が遅れがちです。業界動向や技術革新のスピードが早い分野では、情報の鮮度低下が研修効果に直結します。最新事例や外部ネットワークの活用、定期的な教材更新を行うことで、常に最新の知識を提供できる体制を維持することが大切です。

05研修の内製化に適したテーマ事例

研修を内製化する際は、テーマ選定が成功の鍵となります。自社独自の知識や方針を共有でき、現場で即活用できる内容は内製化に適しています。経営理念や企業ビジョン、業務手順や注意事項、情報セキュリティなどは、自社でしか伝えられない重要テーマです。ここでは、内製化に向いている代表的なテーマ事例を紹介します。

企業ビジョンや経営理念に関するテーマ

企業経営に必要なビジョン、経営理念は外部委託に適さないテーマであり、内製化に最も向いています。経営ビジョンや理念の理解は全従業員が持つべき基礎であり、中途社員や新入社員の入社時には必須です。歴史や理念誕生の背景、経営者の想いを具体的に伝えることで、企業文化の浸透を促します。

職種や業務に関連した内容

業務の目的や手順、注意事項など現場に直結する内容は即戦力化につながります。研修形式で行うことで手順の再確認や共通認識の醸成が進み、ミスやトラブル防止に効果的です。講師役も業務理解を深め、専門性を高める機会となります。

情報セキュリティなど自社オリジナルルール

自社独自の情報セキュリティ方針や啓蒙活動は、内製化による継続的な周知が有効です。一般的な基礎知識に加え、自社での取り組みや注意点を盛り込むことで、危機管理レベルを向上できます。理解促進には複数回の実施が有効であり、内製化により柔軟な開催計画が可能になります。

06外部委託に適した研修のテーマ事例

研修テーマによっては、外部委託の方が効果的かつ効率的に実施できる場合があります。特に高度な専門知識や最新事例が必要な分野、汎用性の高いビジネススキル研修は、外部の専門機関が持つ豊富な知見や教材、講師陣を活用することで質の高い学びを提供できます。ここでは、外部委託に適した代表的なテーマ事例を紹介します。

一般的な業務スキルについての研修

基本的な業務スキルの向上を目的とした研修は外部委託に向いています。例として、コミュニケーション、プロジェクト管理、時間管理、チームビルディング、リーダーシップなどが挙げられます。外部委託を活用することで体系的かつ実践的に学べ、生産性や組織内の協力体制強化につながります。

専門的なスキルや最新事例についての研修

業界特有の知識や最新の技術動向を学ぶ研修も外部委託が効果的です。資格取得支援、最新テクノロジーの活用方法、業界トレンド分析などは、外部機関の情報網と専門性を活かすことで、従業員が常に最新情報を取り入れ、競争力を維持できます。

07研修を内製化するための手順

研修の内製化を実際に行うための手順をご紹介します。準備は短期間では完了せず、計画的に進める必要があります。事業計画などに盛り込み、企業全体の取り組みとして推進することが効果的です。

計画立案と目標の設定

まずは計画立案と目標設定を行います。内製化の実施期間や達成目標を明確にし、経営層の意見を反映しながら現実的な計画を策定します。テーマ選定や優先順位の決定も同時に行いましょう。

講師役の選出と育成

講師役は任命制・立候補制いずれも可能です。役割の目的を明確にし、必要なスキルを習得させます。個人差があるため育成には時間を見込み、計画的に進めます。

研修プログラムやカリキュラムの作成

研修プログラムやカリキュラムを作成します。教材の準備には十分な期間を設け、既存教材の活用も検討し負担を軽減します。

研修実施後の見直し

理解度テストやアンケートを通じて内容を評価・改善します。研修は一度で完成せず、繰り返しの見直しによって質を高めます。

08研修の内製化を成功させるためのポイント

研修の内製化は講師だけではなく、社内全体の協力体制が不可欠です。なぜ必要なのかを共有し、成功のために必要な取り組みを明確にしましょう。

社内全体でのサポートを行う

内製化は全社で取り組むべき活動です。会場運営や資料作成など講師以外のメンバーが協力できることは多くあります。アンケートによる改善提案も重要です。

研修内容のブラッシュアップを行う

研修内容は繰り返し見直すことで改善されます。テキストやタイムテーブルの更新など、継続的な改善を前提に進めましょう。

評価による講師スキルアップを行う

アンケート結果などを活用して講師の改善点を明確にします。説明のスムーズさや時間管理など、段階的にスキルを高めます。

コンピテンシーを作成する

組織のニーズに合致したコンピテンシーを定義し、それに基づいた研修プログラムを設計します。必要なスキルと知識を明確化しましょう。

▶︎関連記事:コンピテンシーとは?意味から人事教育・評価に活用する方法まで詳しく解説

外部リソースも活用していく

外部の専門家やトレーナーを導入することで、多様な視点や専門知識を取り入れられます。一部の専門分野は外部研修の方が効率的な場合もあります。

モチベーションを高める仕組みを作る

目標設定や報酬制度を導入し、参加意欲を高めます。進捗や成果を共有することでコミットメントを強化します。

スキルごとに教材や育成手法を使い分ける

動画、オンライン講座、ワークショップ、実地トレーニングなど複数の手法を組み合わせ、スキルや目的に応じて使い分けます。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

09オンライン研修|Schoo for Business

すべての研修を自社で内製化するのは容易ではありません。そこで、9,000本以上の動画を保有するSchoo for Businessが、知識のインプット部分を担うことで、研修運営の負担を軽減できます。特にDXやAIなどの高度専門分野を含む幅広いコンテンツが揃っており、階層別研修やテーマ別研修、自己啓発ツールとしても活用可能です。オンラインで柔軟に受講できるため、業務との両立や社員の自律学習促進にも適しています。

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修からDX研修、部署別の研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2024年2月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広く導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

Schooのオンライン研修に関する質問

質問:Schooのオンライン研修の内容について教えてください。

回答:Schoo for Businessを使ったオンライン研修では、200種類以上の研修テンプレート、9,000本以上の授業から自社にぴったりの研修設計をすることができます。新入社員研修・管理職研修などの階層別の他、DX研修やコンプライアンス研修などテーマ別のテンプレートも充実しています。

質問:Schoo for Businessの特長はなんですか?

回答:国内最大級となる9,000本以上の動画数でビジネススキルから政治・経済・金融・デザイン、プログラミング、 DX、AIまで全21カテゴリの幅広い領域を網羅しているため、社員研修から自律学習まで幅広くご活用いただけます。各業界やテーマにおけるトップランナーを講師に招き、先端の知識が学べるようになっています。

質問:当社の状況を踏まえたオンライン研修パッケージは作れますか?

回答:授業を組み合わせてオリジナルの研修パッケージを作成することが可能です。 またスクーでは階層や職種に応じて様々な研修テンプレートをご用意しているので、1から研修を作る手間をかけずに社員に合った研修を始めることもできます。まずはお気軽にご相談ください。<お問い合わせフォーム>

10まとめ

研修の内製化は、自社に最適化された内容を提供でき、コスト削減や講師育成、ノウハウ蓄積といった多くのメリットがあります。一方で、講師人材の不足やノウハウの欠如、運営にかかる工数などの課題も伴います。そのため、全てを内製化するのではなく、テーマや目的に応じて外部委託や外部教材を併用することが現実的です。経営理念や業務手順など自社独自の知識は内製化し、高度専門分野や最新動向は外部リソースを活用することで、効率的かつ効果的な人材育成が可能になります。内製化と外部活用のバランスを取りながら、自社に合った研修体制を構築していくことが重要です。