人的資本とは|注目される背景や開示項目を分かりやすく解説

企業は多くの人で組織されていますが、人的資本は人について企業が継続的に発展していくために取り入れたい考え方です。 当記事では人的資本とはなにかを説明した上で、注目されている理由や向上させるポイントについて解説しています。

- 01.人的資本とは

- 02.人的資本が注目される背景

- 03.人的資本に関する国内の取り組み状況

- 04.人的資本の開示とは

- 05.人的資本開示のメリット

- 06.人的資本を高める方法

- 07.人的資本の開示例

- 08.人的資本に投資|Schooのオンライン研修

- 09.まとめ

01人的資本とは

人的資本とは、「人」を知識やスキルなどの付加価値を生み出す資本とみなしたものです。最近では、「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」である人的資本経営が経済産業省によって提唱されており、デジタル化が急速に進む今だからこそ、人的資本は代替不可能な価値や利益をもたらす新たな資本として注目を集めています。人的資本は具体的には人間一人一人が持っている能力や資質、価値観などを指します。人的資本への投資を行って個人の個性を十分に育成し活用する環境を整えることで、社員の長期的なモチベーションやイノベーションが生まれるだけでなく、最終的には経済的な利益にもつながるとされています。

▼人的資本経営について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】人的資本経営とは?ポイントや開示の手順をわかりやすく解説

人的資本と人的資源の違い

「人的資本」と「人的資源」の違いとは、「人」に対する捉え方の違いにあります。従来の「人的資源」の考え方においては「人」をあくまで消費する資源として捉えていました。そのため、人的資源に対しての投資はコストであるという認識が一般的でした。一方、「人的資本」の考え方において「人」は言葉の通り資本であるため、組織の価値を向上させるため磨いていくものだと認識されています。人的資本に対して投資することは、最終的に組織の生産価値につながるのです。このように「人的資本」と「人的資源」は「人」に対する捉え方に大きな違いがあると言えます。

人的資本とは

人的資本とは、従業員が身につけた技能、資格、能力、技能といったものを資本とみなして投資の対象とする考え方です。一昔前までは人は人件費=コストとして、つまりは消費していくものとして考えられてきました。一方で人を長期的な観点で経営にとって必要な資本として投資するものであるとしているのが人的資本です。実際、企業にとって人は重要な財産です。長期的に経営を維持・向上させていくには、人材戦略は鍵になるといえるでしょう。 また、近年は投資家も人的資本に注目しており、人的資本に対する取り組みが投資家の投資判断有無に影響を与えています。

人的資本経営とは

人的資本経営とは経済産業省によると、『人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方』であると定義されています。

これまで、「人材」は経営において欠かせない資源の1つとして捉えられてきました。しかし、企業の長期的な持続性を維持するのが難しい今、企業価値を高める1つの資本としての人材が求められるようになってきています。つまり教育費を人的資本への投資だととらえ、いかにして人材の持つ価値を高めるかに焦点を当てた「人的資本経営」が重要なのです。

人材を資源から資本として捉え、人的資本経営への移行を目指す企業が増えています。 一方で、「人的資本経営は広い概念で理解しきれない」「全体像がまだ把握できない」「具体的に何から進めればいいかわからない」といった悩みも多く、人的資本経営への切り替えを模索しながら進めている経営者や人事責任者も多いようです。

そこで、人的資本報告の国際規格 ISO 30414のリードコンサルタント/アセッサー認証取得者であり、山形大学 産学連携教授の岩本 隆氏をお招きして、人的資本経営の概要から人材育成の具体的戦略まで幅広くお伺いします。

-

登壇者:岩本 隆先生山形大学 産学連携教授

東京大学工学部金属工学科卒業、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ(株)、日本ルーセント・テクノロジー(株)、ノキア・ジャパン(株)、(株)ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より山形大学学術研究院産学連携教授。(一社)ICT CONNECT 21理事、(一社)日本CHRO協会理事、(一社)日本パブリックアフェアーズ協会理事、(一社)デジタル田園都市国家構想応援団理事、「HRテクノロジー大賞」審査委員長などを兼任。

経済産業省では、企業価値と人材戦略について議論が行われ、2020年に議論のまとめとして、人材版伊藤レポートが公開されました。このレポートでは、「グローバル化」「デジタル化」「少子高齢化」「昨年以降のコロナ禍」という4つの環境変化に対して、経営戦略と人材戦略上の課題が直結する時代になっていると述べています。

02人的資本が注目される背景

近年、人的資本への注目が高まっていますが、これにはいくつかの理由があります。人的資本がなぜいま注目が集まっているのかを理解し、人的資本の考え方を自社に上手く導入していきましょう。

無形資産の価値向上

人的資本が注目されている理由の一つに、無形資産の価値向上があります。技術革新が進む今、様々な仕事が技術に代替されています。そんな状況だからこそ、人的資本を含む無形資産の重要度が高まっています。今後、企業が高い競争力を身につけるには無形資産の価値を高め、その価値を最大限活かすことのできるシステムを構築することが大切です。

ESG投資の重要性の高まり

ESG投資の重要性が高まっていることも、人的資本が注目されている理由の一つです。ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視した投資のことを指します。ESG投資によってサステナビリティに努めることが求められている今、社会(Social)にあたる人的資本の価値を高める必要があるのです。

人的資本開示の義務化

現在、欧米を筆頭に人的資本開示を義務化する動きが進んでおり、人的資本への関心を高めています。2020年8月には、米国証券取引委員会(SEC)が上場企業を対象に、人的資本についての情報開示を義務付けました。日本においても、2023年3月期決算から、人的資本情報を有価証券報告書に記載することが義務付けられました。こういった働きかけも相まって、人的資本への注目が高まっています。

ステークホルダーからのニーズ

投資家など企業を取り巻くステークホルダーからの人的資本への関心の高まりも、人的資本への注目が高まっている理由の一つです。近年、株主を中心とした投資家が人的資本などの無形資産を評価する傾向が強まっています。実際に米国企業では2020年の市場価値構成要素において無形資産が90%を占めています。こうした動きから投資家は人的資本についての情報開示を企業に求めており、そうした情報が重要な判断指標となっています。

世代価値観の変化

人的資本が注目される背景には、特に新しい世代の価値観の変化が大きく影響しています。近年、Z世代やミレニアル世代が労働市場に参入する中で、彼らは従来の働き方や企業文化に対して異なる期待を持っています。これらの世代は、仕事の意義や企業の社会的責任、ワークライフバランスを重視し、単なる給与以上の価値を求めています。このような変化により、企業は人的資本の強化に力を入れる必要があります。多様な人材を受け入れ、彼らの能力や個性を活かすことで、企業は競争力を維持し、持続可能な成長を実現できます。また、人的資本に焦点を当てることで、社員のエンゲージメントや忠誠心を高め、離職率を低下させる効果も期待できます。このように、人的資本の重要性は、企業が新しい世代の支持を獲得するための戦略として欠かせないものとなっています。

03人的資本に関する国内の取り組み状況

ここでは、企業の人的資本の動きについて解説します。現在、人的資本経営に注目が集まっていることから、企業も取り組みを始めています。ここでは、その取組み状況について解説します。

日本における人的資本の動き

日本では、2021年6月にコーポレートガバナンス・コードの改訂が行われ、そこに人的資本についての記載が盛り込まれました。そのほかにも、岸田文雄首相が自身の政策の目玉として「人的資本経営」の実施、「人的資本に関する情報の開示」をあげるなど、人的資本の動きが高まっています。また、2022年中に新たな人的資本に関する情報の開示ルールが公表される予定となっており、更なる動きに関心が高まっています。

1. 「人材版伊藤レポート」の発表

「人材版伊藤レポート」は、日本企業の持続的成長に向け、人的資本を活用する重要性を提言した報告書です。2020年に経済産業省が発表し、企業が人的資本を戦略的に活用し、組織の競争力を強化するための指針を示しています。このレポートでは、「人的資本経営」を進めるために、リーダーシップや能力開発、ダイバーシティ推進が鍵とされ、経営陣がこれらを重視することが求められます。企業は短期的な利益だけでなく、従業員への投資を通じて、中長期的な価値創造を目指すことが推奨され、人的資本の開示や効果的なマネジメントの重要性が強調されています。

2. フレームワーク「3P・5Fモデル」について

「3P・5Fモデル」は、企業の人的資本を理解し、活用するためのフレームワークです。「3P」は、Purpose(目的)、Performance(成果)、Potential(可能性)を指し、これらを基に従業員の価値を評価します。一方、「5F」は、Fairness(公平性)、Flexibility(柔軟性)、Feedback(フィードバック)、Fulfillment(充実感)、Future-oriented(未来志向)を意味し、働きがいや成長環境を提供するための視点です。このモデルは、人的資本の測定や管理を包括的に行う枠組みとして、企業が人的資本経営を推進する際の基盤として利用されます。

3. ガイドライン「人的資本可視化指針」の公表

経済産業省は「人的資本可視化指針」を公表し、企業が人的資本に関する情報を開示する際の指針を提供しました。このガイドラインは、投資家やステークホルダーにとって、企業の人的資本の状況を把握しやすくすることを目的としています。具体的には、従業員のスキル開発、労働環境、多様性の推進などに関する情報を透明に示すことを求めています。この取り組みは、企業が人的資本への投資効果を可視化し、競争力向上や価値創造を目指すことを支援し、国際的な情報開示基準との整合性も図っています。

4. 有価証券報告書の記載事項を改正

日本では、2023年に有価証券報告書の記載事項が改正され、企業が人的資本に関する情報を開示することが義務化されました。この改正により、企業は「従業員数」「教育研修の状況」「離職率」などの具体的データを公開する必要があります。これにより、投資家は企業の人的資本管理や持続可能性への取り組みを評価できるようになります。この改正は、企業が人的資本を戦略的に活用し、透明性の高い経営を推進するための一環として行われ、人的資本経営を強化する重要なステップとなっています。

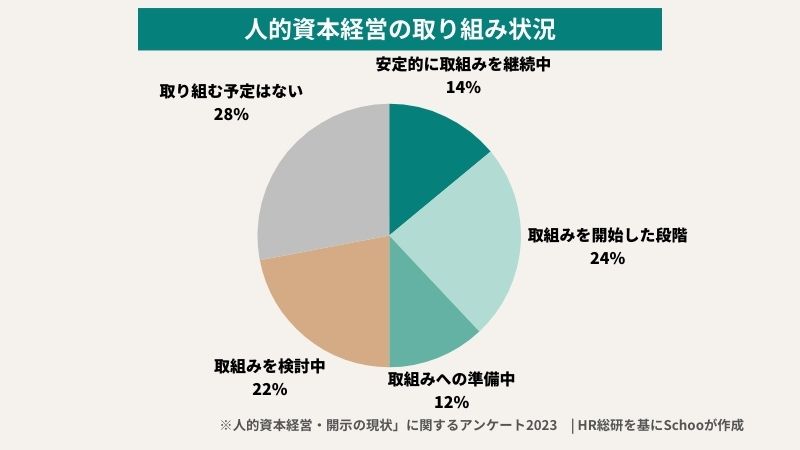

人的資本経営に取り組んでいる企業は4割程度

HR総研が実施した「人的資本経営・開示の現状」に関するアンケート2023によると、人的資本経営の推進に取り組んでいる企業は約4割となっています。また、「取組みへの準備中」という企業を含めると半数が人的資本経営に取組みを始めていることになります。このことから、企業も人的資本経営に注目していることが分かります。

04人的資本の開示とは

人的資本経営を行うにあたって重要な取り組みとして、人的資本の情報開示があります。人的資本の価値を高めるためにおこなった取り組みや現状について整理し、投資家に公開しなければなりません。自社で人的資本についての情報をどのように収集・分析し、どのような施策を行ったのかについて具体性を持って開示しましょう。投資家に対して人的資本に関する情報を開示することで、企業側は投資家からの声をその後の戦略に活かすことができます。

ISO30414とは

ISO30414とは、2018年12月に国際標準化機構(ISO)から発表された人的資本についての情報開示のガイドラインのことです。 ISO30414の目的の一つに、企業が自社の人的資本の状況を定量化することが挙げられます。ISO30414が策定されたことで、人的資本の情報についてあらゆる基準が明確化されました。それによって企業は自社の人的資本の情報を定量化しやすくなり、社内での推移や他社との違いをより具体的に捉えることができるようになりました。また、ISO30414によって人的資本についての情報の基準が明確化されたことで、企業が自社の状況をデータとして分析しやすくなりました。自社の人的資本について正確に把握することで、企業の価値向上に向けて本当に必要な施策を見出すことができます。つまり、人的資本を最大限活用するための施策を打ち出しやすくなり、企業が持続的に成長していくことにつながるのです。

▼ISO30414について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】ISO30414とは|49項目のガイドラインや企業事例について解説

人的資本の19項目とは

ここでは人的資本開示についての「19項目」を解説します。政府は2022年中に公表した「人的資本開示ルール」において、開示すべき情報を19項目に整理しています。この19項目について、主な開示例を挙げて説明します。人的資本開示についての19項目は、主に以下の4つの観点に分けることができます。観点ごとに開示例を見ていきましょう。

- 1.人材育成

- 2.多様性

- 3.健康安全

- 4.労働慣行

人材育成

一つ目の観点は人材育成です。具体的な項目としては従業員の育成や研究者の確保状況、後継者の育成プロセスなどがあります。リーダーシップを持った主体的な人材を育てる方法や、貢献度の高い人材を中長期的に社内で維持していくシステムなど人材の育成に関わる情報についての項目が多くあります。

多様性

2つ目の観点は多様性です。具体的には男女比や人種ごとの割合、産休・育休の取得率などの項目があります。様々なバックグラウンドやアイデンティティを持つ人々に対する柔軟な需要姿勢が構築されているかが分かる情報の開示が求められています。

健康安全

3つ目の観点は健康安全です。具体的には労働災害の発生割合や従業員の欠勤率などの項目があります。働く社員の精神的・肉体的健康が十分に守られているかを確認できる情報が求められることがわかります。

労働慣行

3つ目の観点は労働慣行です。具体的には福利厚生の種類や対象者、基本給と報酬総額の男女比などの項目があります。労働をめぐるあらゆるコンプライアンス違反がないかということや、公平な賃金割り当てが行われているかを読み取ることのできる情報が求められています。

▼人的資本の情報開示について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】人的資本の情報開示について解説|国内の動向やポイント・開示例をご紹介

05人的資本開示のメリット

人的資本開示のメリットとして、以下の点が挙げられます。

- 1.ステークホルダーとの信頼関係の強化

- 2.企業価値の向上

- 3.競争優位性の確立

- 4.リスク管理の強化

- 5.規制への対応

- 6.従業員のモチベーション向上

人的資本開示は、単なる財務的なデータだけでなく、企業の長期的な成功や持続可能性を支える重要な要素として位置づけられています。ここでは、上記のメリットについて、詳しく解説していきます。

1. ステークホルダーとの信頼関係の強化

企業が従業員の育成やエンゲージメントに対する取り組みを開示することで、投資家、顧客、従業員などのステークホルダーに対して透明性が高まり、信頼が強化されます。企業の人的資本に対する取り組みは、企業の持続可能性や長期的な成長に直結すると考えられています。

2. 企業価値の向上

人的資本は企業の重要な資産であり、それをどのように活用し、管理しているかを開示することは、企業価値の向上につながります。特に知識経済においては、人材の質やスキルが競争力の源泉となり、投資家からの評価が高まる可能性があります。

3. 競争優位性の確立

人材に関する情報を開示することで、他社との差別化が可能になります。従業員の多様性、エンゲージメント、スキル開発の取り組みを強調することは、優れた企業文化や働きやすさを示し、優秀な人材を引き寄せ、維持するのに役立ちます。

4. リスク管理の強化

人的資本に関するリスク(労働力の喪失や不適切な労働環境など)を把握し、適切に管理していることを開示することで、リスクに対する対応力を示すことができます。これにより、企業は潜在的なリスク要因に対する信頼性を高め、投資家や規制当局の安心感を向上させます。

5. 規制への対応

多くの国や地域で、企業に対して人的資本に関する開示が義務化されつつあります。特に、ESG(環境、社会、ガバナンス)の視点から人的資本に注目が集まっており、これに対応することは企業のコンプライアンス遵守にも寄与します。

6. 従業員のモチベーション向上

人的資本への取り組みが評価されることで、従業員のエンゲージメントやモチベーションが向上します。自社が従業員を重要視し、その成長や福利に配慮していることが明確になると、従業員は企業に対してより積極的な貢献をしようとする傾向があります。

05人的資本を高める方法

人的資本の価値を高めるためには、人的資本の考え方を経営に取り入れる必要があります。経営環境の変化が大きい今、継続的な企業価値の向上のためには経営戦略において人的資本をいかに活用するか戦略を練ることが大切です。人的資本の考えを反映した経営戦略を策定することで、自社における人的資本の価値を高めることにつながります。ここでは、企業が実際に行っている人的資本を高める取り組みを紹介していきます。

- 1.人的資本の可視化とデータ活用

- 2.リーダーシップと組織文化の構築

- 3.健康管理とウェルビーイングの推進

- 4.人材配置の最適化

- 5.パフォーマンス評価と報酬制度の連動

- 6.技術の活用

- 7.継続的改善とアジャイル経営

- 8.研修・教育体系を整備する

- 9.HRテクノロジーを活用する

1.人的資本の可視化とデータ活用

人的資本の可視化は、企業が従業員のスキル、経験、パフォーマンスをデータとして把握し、効果的な戦略を立てるための第一歩です。データを収集するためには、HRテクノロジーや分析ツールを活用し、従業員の教育歴、業務成果、エンゲージメントスコアなどを定期的にモニタリングします。これにより、企業は強みや弱みを理解し、人材開発の方向性を明確にすることができます。また、データを基にした意思決定は、企業の競争力を高めるだけでなく、人的資本の向上に寄与します。透明性が高まることで、従業員も自身の成長を意識しやすくなり、モチベーションの向上にもつながります。

2.リーダーシップと組織文化の構築

リーダーシップと組織文化は、人的資本を高める上で極めて重要です。強いリーダーシップは、従業員のエンゲージメントを高め、組織の方向性を明確にします。リーダーは、従業員の成長を支援するためのフィードバックを提供し、キャリアパスを明示することが求められます。また、オープンでインクルーシブな組織文化を育むことで、従業員は自由に意見を述べ、創造性を発揮しやすくなります。多様なバックグラウンドを持つ従業員が協力できる環境を整えることで、チームのパフォーマンスが向上し、イノベーションが促進されます。これにより、企業全体の成長が促されるため、人的資本を効果的に活用することができます。

3.健康管理とウェルビーイングの推進

健康管理とウェルビーイングの推進は、従業員のパフォーマンス向上に直結します。身体的および精神的な健康を重視することで、従業員が高いモチベーションを保つことができます。企業は、健康診断やメンタルヘルスサポート、ワークライフバランスを考慮した勤務制度を導入することで、従業員の健康状態を改善し、ストレスを軽減することが求められます。また、健康促進プログラムを通じて、従業員が自己管理能力を高め、より良い生活習慣を維持できる環境を整えることも重要です。従業員の健康が企業に与える影響は大きく、健康で満足度の高い従業員は、企業の生産性や業績向上に寄与します。

4.人材配置の最適化

人材配置の最適化は、企業が人的資本を最大限に活用するための重要な要素です。タレントマネジメントの考え方に基づき、各従業員のスキルや適性を評価し、最適なポジションに配置することで、業務効率を向上させます。また、従業員一人ひとりの強みを生かすことで、個人の満足度やモチベーションも向上します。異なる部門間でのクロスファンクショナルなチームを編成することも有効で、これにより異なる視点やスキルを融合させ、革新を促進します。さらに、パフォーマンス評価を通じて定期的に人材配置を見直し、変化する市場ニーズや技術革新に柔軟に対応できる体制を構築することが重要です。

5.パフォーマンス評価と報酬制度の連動

パフォーマンス評価と報酬制度の連動は、人的資本の向上において重要な役割を果たします。従業員の成果を正当に評価し、それに見合った報酬を提供することで、モチベーションを高めることができます。具体的には、業績目標や個人の貢献度に基づいた報酬制度を整備し、透明性のある評価基準を設定することが求められます。これにより、従業員は自身の成長や成果を意識しやすくなり、企業に対する忠誠心も向上します。さらに、成果に応じたインセンティブを導入することで、従業員が企業目標に対して積極的に取り組む姿勢を促進し、全体の業績向上に寄与します。

6.技術の活用

技術の活用は、人的資本を高めるための効率的な手段です。AIやビッグデータを用いた人事管理システムを導入することで、従業員のスキルやパフォーマンスをリアルタイムで分析できます。このデータを基に、教育プログラムやキャリアパスをカスタマイズし、個々のニーズに応じた成長支援が可能になります。また、HRテクノロジーを活用することで、採用プロセスの効率化やエンゲージメントの向上を図ることができます。自動化によって反復的な業務から解放された従業員は、より戦略的でクリエイティブな業務に集中できるため、企業全体のパフォーマンスを向上させることが期待されます。

7.継続的改善とアジャイル経営

継続的改善とアジャイル経営は、企業が変化に迅速に対応するためのアプローチです。定期的にフィードバックを受け取り、人的資本戦略を見直すことで、環境や市場の変化に適応することができます。また、アジャイルな組織運営を採用することで、プロジェクトチームや業務プロセスの柔軟性が高まり、従業員の創造性や問題解決能力が引き出されます。これにより、従業員は自らの役割を超えて貢献しやすくなり、企業全体のエンゲージメントが向上します。継続的な改善プロセスを通じて、企業は持続的な成長と競争力を維持することができ、人的資本の最大化につながります。

8.研修・教育体系を整備する

研修・教育体系を整備し、従業員の能力やスキルを向上させることが重要です。例えば職務や職能、階層別研修を積極的に取り入れ、また必要に応じて外部の専門家を招いた教育をすることなどが挙げられます。従業員からしても、通常の業務だけではなかなか身につけづらいスキルだとしても、別途研修や教育の時間を取って集中して取り組むことで習得しやすくなります。

9.HRテクノロジーを活用する

HRテクノロジーの活用も、人的資本の価値向上において効果的であると考えられます。HRテクノロジーを活用することによって膨大なデータを一括管理することなどが可能になり、業務効率化によって社員一人一人のパフォーマンスを最大化することに繋がります。また、タレントマネジメントシステムなどを導入すれば、社員の希望に合わせたスキル研修などが可能になり、従業員エンゲージメントの向上も可能なのです。これらにより、社内の人的資本の価値を更に高めることができます。HRテクノロジーについてより詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事を参考にしてください。

▼HRテクノロジーについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】HRテクノロジーとは?人的資源の有効活用のために知っておきたいポイントを解説

06人的資本の開示例

人的資本を開示している企業例を紹介します。どのような項目で独自性を出しているか注目してみると、その企業の特色が伺えます。

株式会社丸井グループ

丸井グループの特長は「手挙げの文化」です。長年、この文化を醸成するために様々な施策に取り組まれていて、現在では全社員の82%が自ら手を挙げて、中期経営推進会議や各人材開発プログラムに主体的に取り組んでいます。Schoo for Businessも導入いただいており、公募制で希望する社員にIDを付与して、自己啓発施策としてご利用いただいています。

▼Schoo導入事例▼

Schoo導入事例|株式会社丸井グループ

旭化成株式会社

旭化成株式会社の特長は、従業員エンゲージメントです。2020年度からKSA(活力と成長アセスメント)という独自の従業員意識調査を実施しています。KSAによって、職場環境、社員の活力、成長につながる行動を毎年調査しています。また、2022年春に発表した中期経営計画で、HRの方針として「終身成長」を掲げており、Schoo for Businessを約2万人に導入しています。

▼Schoo導入事例▼

Schoo導入事例|旭化成株式会社

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07人的資本に投資|Schooのオンライン研修

Schoo for Businessは、国内最大級9,000本以上の講座から、自由に研修カリキュラムを組むことができるオンライン研修サービスです。導入企業数は4,000社以上、新入社員研修や管理職研修はもちろん、DX研修から自律学習促進まで幅広くご支援させていただいております。

Schoo for Business |

|

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの特長

Schoo for Businessには主に3つの特長があります。

【1】国内最大級9,000本以上の講座数

【2】研修設定・管理が簡単

【3】カスタマーサクセスのサポートが充実

人的資本経営に関するSchooの講座を紹介

Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIのような最先端のスキルまで、9,000本以上の講座を取り揃えております。この章では、人的資本経営に関する授業を紹介いたします。

人的資本を活かした自律型組織

この授業では、その「人的資本」について学ぶとともに人的資本を活かした組織づくりのために何をすべきか。人事部としての役割は何かを学んでいきます。人事部のみならず、ビジネスパーソンとして「人的資本経営」に関する理解を深められる授業となっています。

-

株式会社NEWONE 代表取締役社長

株式会社NEWONE 代表取締役社長

大阪大学人間科学部卒業。 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に入社。2002年、株式会社シェイク入社。企業研修事業の立ち上げ、商品開発責任者としてプログラム開発に従事。新人~経営層までファシリテーターを実施。2015年、代表取締役に就任。2017年9月、これからの働き方をリードすることを目的に、エンゲージメント向上を支援する株式会社NEWONEを設立。米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

投資家が企業に求めるD&I - 人的資本から理解する

この授業では、企業の「人的資本」について、投資家が何を期待しているのかを学び、「企業のダイバーシティの推進」や「情報開示」がなぜ求められているのか、理解を深めることができます。

-

SDGインパクトジャパン 代表取締役Co CEO

SDGインパクトジャパン 代表取締役Co CEO

国際機関、財団及び戦略コンサルタントとして、ビジネスを通じたSDGsの実現に携わる。日本の金融機関及び世界銀行で官民連携推進やプロジェクトファイナンス、政治リスク保証等の業務に関わったのち、2017年に当時アジア最大規模のインパクトファンド「アジア女性インパクトファンド」を創設。その後ファーストリテイリングにてダイバーシティのグローバルヘッド、人権事務局長、サステナビリティ広報部長を務め、2021年にSDGインパクトジャパンを設立。共同創業者兼CEOとしてESG及びインパクトベンチャーファンドの設立運営に携わる。東京大学経済学部卒、タフツ大学フレッチャー校修士(環境、金融)。国際協力機構海外投融資リスクアドバイザー、SMBC日興證券ESGアドバイザリーボード、明治ホールディングスESGアドバイザリーボード、W20日本デレゲートなどを務める。

投資家が企業に求めるD&I - 人的資本から理解するを無料視聴する

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

08まとめ

企業が今後何十年と発展し続けるためには人的資本を高めることは非常に重要です。環境の変化に対応し、困難を乗り越えられるかどうかは働く人材次第と言っても過言ではありません。人的資本の考えはそういった企業経営に活かすことができます。是非人的資本を高める取り組みを検討していきましょう。