仕事の進め方をタスク管理の専門家が解説|コツやフレームワークを併せて紹介

仕事を効率よく進め、残業や指摘を減らすためには、具体的な進め方の理解が欠かせません。本記事では、実務に活かせるフレームワークや改善のコツを紹介し、日々の業務を着実に進める方法を解説します。

- 01.仕事の進め方が上手い人の特徴

- 02.仕事の進め方を専門家が解説

- 03.仕事の進め方のコツ

- 04.仕事の進め方を習得|Schoo for Business

- 05.まとめ

01仕事の進め方が上手い人の特徴

仕事の進め方が上手い人には、以下の特徴があります。

- 1:仕事の目的を把握できる

- 2:優先順位を明確にできる

- 3:周囲に頼ることができる

- 4:計画的に仕事を進められる

- 5:時間管理を徹底している

- 6:振り返りを通じて改善できる

- 7:完璧を求めすぎない

- 8:自分なりのタスク管理法を持っている

これらは、社会人として求められる基本的な動作であり、新入社員が早い段階で習得しておくことで、業務へのスムーズな適応やチーム内での信頼構築に直結します。また、任されたタスクを的確に遂行できるようになれば、成果にもつながりやすく、キャリアの早期定着も期待できるので、ぜひ身につけたいスキルです。

仕事の目的を把握できる

仕事を的確に進めるには、まずその目的を正しく理解することが不可欠です。目的が曖昧なままだと、不要な作業に時間を割いてしまったり、業務の方向性がぶれてしまいます。新入社員には、「なぜこの仕事を行うのか」を考える習慣を身につけさせましょう。

優先順位を明確にできる

複数のタスクを同時に抱える場面では、優先順位の判断が求められます。重要かつ緊急な業務から順に処理していく力は、新入社員にとっても基本的なスキルです。まずは上司と相談しながら、タスクの重要度・緊急度を見極める力を養うことが大切です。

周囲に頼ることができる

仕事は一人で完結するものではなく、チームで成果を上げることが求められます。周囲のメンバーに適切に頼る力は、業務の質やスピードにも直結します。新入社員には、報連相の基本を押さえつつ、助けを求めるタイミングを見極める力を養ってもらいましょう。

計画的に仕事を進められる

業務の全体像を把握し、計画を立てて進められると、納期までに成果を出す力が身につきます。新入社員の段階から、ゴールを明確にし、逆算してタスクをスケジューリングする癖をつけさせることが重要です。

時間管理を徹底している

「この作業は何時までに終える」といった時間意識がある人は、無駄なく行動できます。新入社員にとっても、自己の時間を管理しながら行動するスキルは、早期に身につけておきたい基本です。

振り返りを通じて改善できる

業務のあとに自分の行動を振り返り、改善点を見つけて次に活かす。これは、PDCAサイクルの「Check」と「Act」に該当する重要な姿勢です。新入社員には、上司との1on1や日報などを通じて振り返る習慣を身につけさせましょう。

完璧を求めすぎない

全てのタスクで100%の完成度を求めてしまうと、時間や労力が過剰になりがちです。成果に直結しない部分では適度に手を抜く判断も必要です。新入社員には「完璧主義になりすぎないこと」も教えるとよいでしょう。

自分なりのタスク管理法を持っている

ツールや仕組みを使ってタスク管理を行うことで、抜け漏れを防ぎ、業務を効率化できます。新入社員には、Excelやタスク管理アプリの基本操作を覚えさせ、自分に合った管理方法を試行錯誤できる環境を整えてあげましょう。

02仕事の進め方を専門家が解説

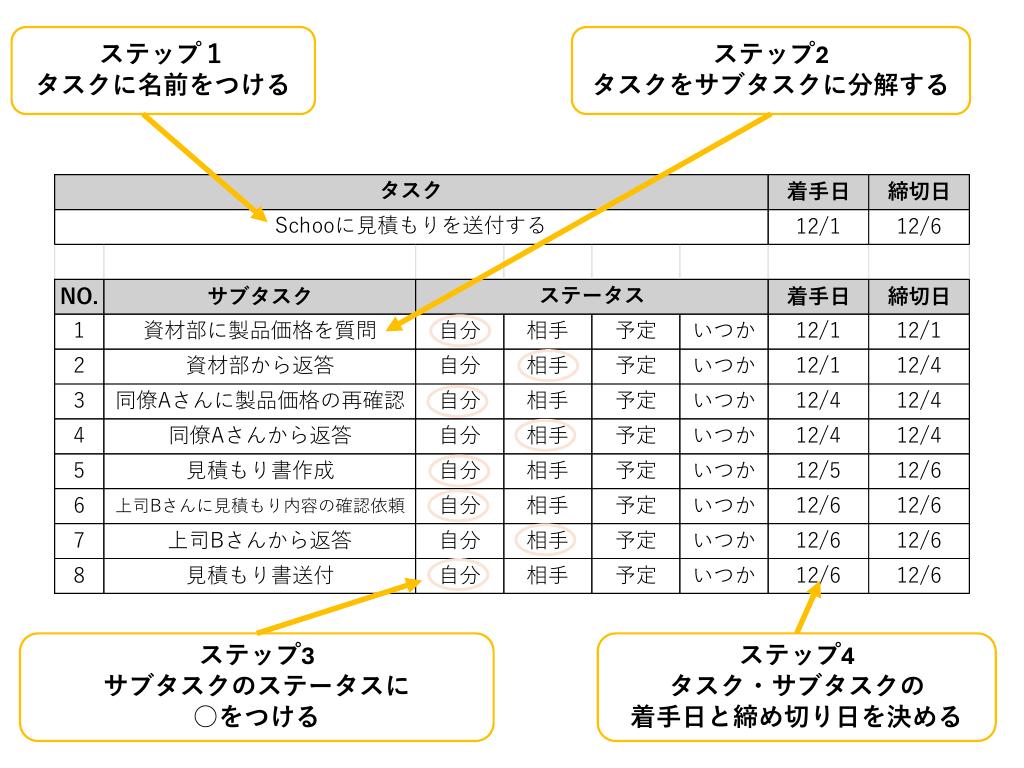

Schooの講座「タスク管理が苦手な人の紙一枚仕事術」では、仕事をスムーズに進めるためのステップとして、以下の4点が紹介されています。

紙一枚で業務全体を俯瞰できる「紙一枚仕事術」は、タスクの漏れや段取りの混乱を防ぎ、実行力を高めるシンプルで効果的なフレームです。講座では、タスクの明確化から分解、見える化、スケジューリングまでを一貫して整理する方法を学びます。新入社員でも使いやすく、業務の習慣化や自己管理力の向上に直結する実践的なスキルとして導入が進んでいます。

Step1:タスクに名前をつける

タスク管理の第一歩は、タスクに「いつ・誰が・何を・どうするか」が明確になる名前をつけることです。単なる「見積もり対応」や「資料作成」といった曖昧な表現ではなく、「6/1までに取引先Aへ見積書を送付する」といった具体的な名前を設定することで、タスクの目的や完了イメージが明確になります。これは、タスクの最終形(あるべき姿)を定義する作業であり、仕事をスムーズに進める土台になります。

Step2:タスクをサブタスクに分解する

大きなタスクを小さなステップに分解することで、作業が現実的に管理できるようになります。講座では「カレーを作る」タスクを例に、具材を切る・ご飯を炊く・ルーを入れるなどの工程に分けることが紹介されていました。同様に業務でも、「資料作成」なら情報収集・構成作成・レビュー依頼といった具合に分解できます。新入社員でもこれを実践することで、何から手をつけるべきか迷わずに済み、成果への道筋が明確になります。

Step3:サブタスクのステータスに◯をつける

サブタスクの「現在の状態」を見える化するために、「自分」「相手」「予定」「いつか」などのステータスを定めて◯印をつけます。自分が動くタスクには「自分」、他人の対応を待っているものは「相手」、会議のように確定していないものは「予定」、優先度が低いものには「いつか」と分類。こうすることで、今どのタスクに手をつけるべきかが明確になり、タスクの停滞や先送りを防ぐことができます。

Step4:タスク・サブタスクの着手日と締切日を決める

最後のステップは、各タスクとサブタスクに「いつ始めて、いつまでに終えるか」を明確にすることです。これにより、タスクが自然とスケジューリングされ、段取りよく進めるための道筋が整います。たとえば「見積もりを送る」というタスクも、12/1に依頼し、12/6に送付完了するスケジュールを立てておけば、途中の動きがブレにくくなります。新入社員にとっては、期日意識を持つ習慣を早期に定着させる良い訓練となります。

03仕事の進め方のコツ

Schooの講座「タスク管理が苦手な人の紙一枚仕事術」では、仕事を効率的に進めるための5つの鉄則として、「タスク管理・鬼五則」を紹介しています。

これら5つの鉄則は、抜け漏れや段取りミス、タスクの先送りといった日常業務の課題を解決するために設計された実践的な指針です。記憶に頼らず可視化し、行動を細分化し、責任の所在とスケジュールを明確にすることで、「今やるべきこと」に集中できます。特に新入社員やマルチタスクに悩む人にとって、再現性の高い仕事の進め方として有効です。

1:タスクは書き出せ、覚えようとするな

人は忘れる生き物です。だからこそ、頭で覚えておこうとするのではなく「紙が覚えている」状態にすることが、ミスや抜け漏れを防ぐ鍵になります。講座では、タスクを紙1枚にすべて書き出すことで、記憶に頼らず仕事に集中できる環境を整えることが提唱されています。書き出すだけで頭の中が整理され、次のアクションが明確になり、仕事のストレスが減るのです。

2:タスクは「できる」手順で分解しろ!

「見積書を作る」といった曖昧なタスクは、実行を後回しにしがちです。そこで必要なのが“できる手順”への分解です。「過去データを探す」「Excelに入力する」「上司に確認する」といった小さなステップに分けることで、今すぐ取りかかれる状態になります。これにより、タスクが具体的かつ着手可能な行動へと変わり、結果として、先送りの防止が可能です。

3:実行者をハッキリさせろ!

タスクが進まない理由の1つに、「誰がやるのか」が曖昧なまま放置されていることが挙げられます。そこで重要なのが、自分・相手・予定・いつかという4つのステータスで仕分けすることです。自分がやること、相手の対応待ち、予定されている作業、いつかやりたい項目を明確に区別します。実行責任を可視化することで、自責傾向を抑えつつ、次にすべきことが明確になります。

4:全ての手順に着手日と締切日をつけろ!

タスクに締切がないと、つい後回しになりがちです。逆に着手日と締切日を設定すれば、自然と逆算でスケジュールを組めるようになります。講座では、見積書を送るタスクを例に「12月1日に依頼→6日に提出」というように工程を時系列で整理することで、段取りよく作業が進むことを示しています。これは、納期遵守力を高める習慣づけにもつながります。

5:今やる手順にだけ目を向けろ!

あれもこれも一度に気にしすぎると、手が止まってしまいます。だからこそ、「今やるべきサブタスク」だけに集中する視点が必要です。紙1枚に全体を書き出しつつも、目に入れる情報は“今やることだけ”に限定することで、集中力と行動力を維持することが可能です。これはタスク管理における「一点集中」の技術と言えるでしょう。

04仕事の進め方を習得|Schoo for Business

Schoo for Businessは、国内最大級9,000本以上の講座を保有しており、仕事の進め方を習得可能なコンテンツも揃っております。

導入企業数は4,000社以上、新入社員研修からDX研修まで幅広く活用いただくだけでなく、自律学習の支援ツールとしてもご利用いただいております。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、IT人材育成もあれば階層別研修やDX研修としての利用、自律学習としての利用やキャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

仕事の進め方を学べるコンテンツ一覧

| 研修内容 | 時間 |

| タスク管理が苦手な人の紙一枚仕事術 | 30分 |

| NO残業が難しいワケ | 1時間 |

| 仕事がたまってしまう人のタスク管理術 | 40分 |

| 仕事でつぶれないためのキャパシティ管理術 | 1時間 |

| 仕事を「短くやる」5つの習慣 | 45分 |

| タスク管理の悩み ー 傾向と対策 | 1時間 |

| 定時ダッシュのオニが教える タスク管理術 ~抽出・処理・整理・実行~ | 45分 |

| 感情と向き合ったタスク管理 | 1時間 |

| それ、AIでサクッと自動化できちゃいます | 1時間 |

| デキる人は知っている 引き算仕事術 | 1時間 |

| 仕事が早い人が「やらないこと」 | 50分 |

| ムダな操作が減り、仕事が楽になる PC時短術 -Windows版 | 2時間 |

| タスクを見極める3つの思考法 | 2時間 |

| 「仕事が終わらない」をなくすグローバル時短術 | 1時間 |

| 仕事はダンドリが9割〜業務完遂プロジェクトの計画指南〜 | 1時間 |

05まとめ

仕事の進め方には明確なコツと再現性があります。本記事では、紙一枚で整理するタスク管理術や評価者としての基本視点など、実践的な手法を紹介しました。特に新入社員や若手層にとっては、目的の明確化、分解、スケジューリング、可視化、集中といった「基本動作」を早期に習慣化することが重要です。これらは属人的な仕事のやり方から脱却し、チーム全体の生産性や納期遵守力を高める起点にもなります。研修設計の参考として、ぜひ社内の育成施策にご活用ください。