報連相の基本・重要性を解説|できない原因や注意すべき8つのポイントとは

社会人に欠かせない基本的なスキルといえば、報告・連絡・相談「報連相」です。では、どのように新入社員に報連相を身に付けさせればいいのでしょうか。どのような報連相を行えば、仕事をスムーズに進めることができるのでしょうか。この記事では、報連相とは何か、報連相を新入社員に身に付けるための方法、研修のポイントをご紹介します。

- 01.報連相とは

- 02.報連相の基本

- 03.報連相の目的・重要性

- 04.報連相の不具合によるデメリット

- 05.報連相のポイント

- 06.報連相ができない人の原因

- 07.報連相を定着させる方法

- 08.報連相を受ける上司の心得「おひたし」

- 09.報連相は時代遅れ?かくれんぼう(確連報)を解説

- 10.報連相を研修で習得|Schoo for Business

- 11.まとめ

01報連相とは

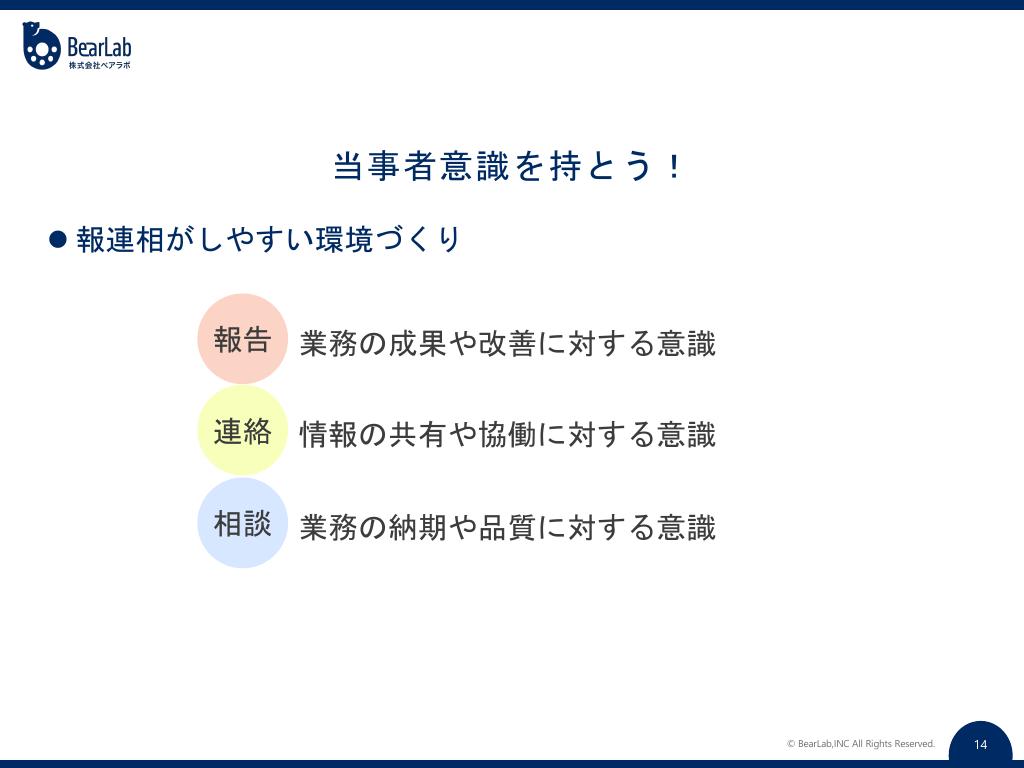

報連相(ほうれんそう)とは、ビジネスコミュニケーションの基本であり、「報告」「連絡」「相談」の頭文字を取った言葉です。オンライン学習サービスSchooの授業『デキる若手の報連相~2022年版~』に登壇する株式会社ベアラボ 代表取締役の滝井順子先生は「報告」「連絡」「相談」をそれぞれ以下のように定義しています。

- 報告:仕事の経過や結果を発注者へ知らせること

- 連絡:関係者に仕事上の事実や情報を伝えること

- 相談:困ったときにアドバイスを得ること

また授業では報連相は義務的なものではなく、仕事を前に進めるためのツールとして機能し、職場でのコミュニケーションツールの1つとして解説されています。

02報連相の基本

報連相は、単に「やるべきこと」ではなく、状況に応じて使いこなすための実践的なスキルです。報告ではタイミングを意識し、連絡では共有の徹底、相談では主体的な行動が求められます。本章ではそれぞれの基本動作とポイントを確認し、職場で確実に活用できるよう整理します。

▶︎参考授業:デキる若手の報連相

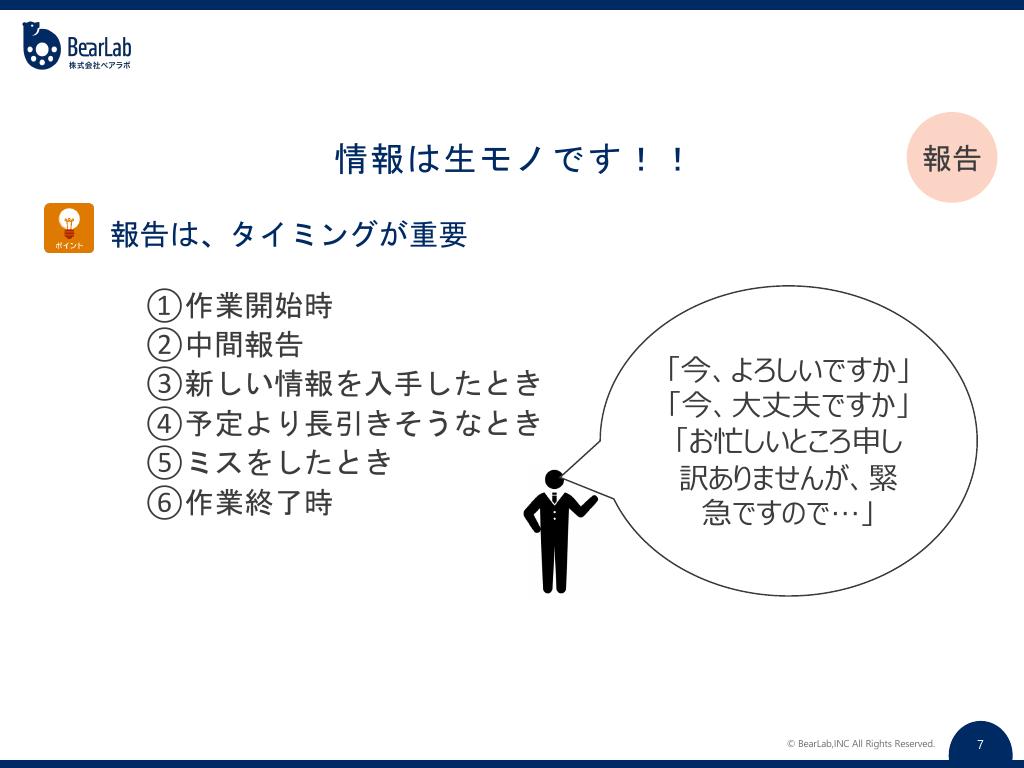

報告の基本

報連相における「報告」とは、依頼された仕事の経過や結果を、発注者や指示を出した人へ知らせることです。これは、今の状況を伝える行為を指します。情報は生モノに例えられ、鮮度の高いうちに報告しなければ、内容はどんどん腐っていきます。そのため、報告はタイミングが重要であり、以下の6つの状況で実施することが求められます。

- 1:作業の開始前(指示者がいつ取りかかっているか把握できるように)

- 2:中間報告(見当違いをしていないか確認のため。順調に進んでいるときも怠らない)

- 3:新しい情報を入手したとき

- 4:予定より長引きそうなとき(早めに伝えることで、他の手段を取る余地を残す)

- 5:ミスをしたときや緊急を要するとき(報告の遅れは対応の遅れに繋がるため)

- 6:作業の終了時

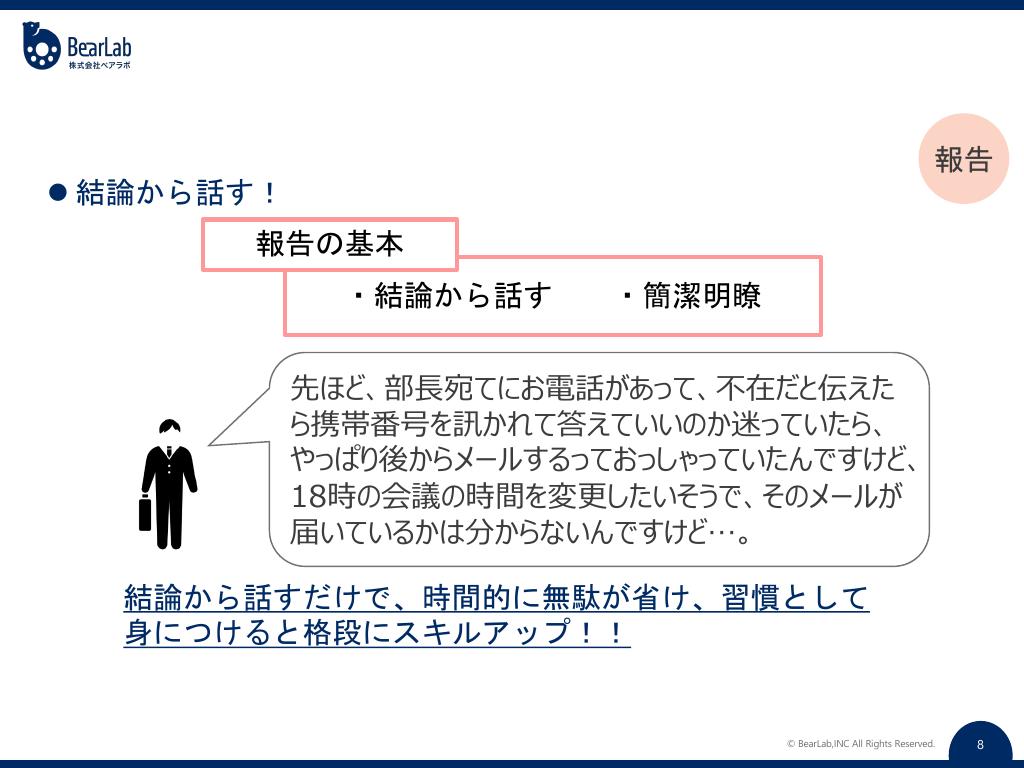

報告の基本は、結論から先に伝え、経緯の説明は後にすることです。そして、簡潔明瞭に伝えることが重要であり、これは時間的な無駄を省くスキルアップの習慣となります。さらに、悪い情報ほどすぐに伝えることも鉄則です。報告は、単に義務的なものではなく、業務の成果や改善に対する意識、ひいては当事者意識を持つことに繋がります。

連絡の基本

報連相における「連絡」とは、関係者に対して仕事上の事実や情報を伝えることです。組織内で仕事をする際は、自分に入ってきた情報も組織全員のものであり、全員が知っておくべき内容であるという認識を持ち、共有することが大切になります。

連絡の基本は、関係者全員に伝えることであり、連絡を受けていない人が疎外感を感じてコミュニケーションエラーに発展しないよう工夫が必要です。また、「〜みたいです」や「〜のようです」といった曖昧な言葉は使わず、トラブルを回避するために簡潔明瞭に伝えることが鉄則です。

連絡の際には、誰に、どんな内容を、連絡方法は何が良いのか、そして緊急性や機密性があるかといったポイントを明確にすることが求められます。連絡は、単なる伝達行為ではなく、情報の共有を通じて、みんなで仕事をしているという協働に対する意識を持つことにも繋がります。連絡漏れはさらなるトラブルに発展する可能性があるため、伝え方と伝わり方に配慮が必要です。

相談の基本

報連相における「相談」とは、仕事で困ったときにアドバイスを得ることを指します。仕事で行き詰まった際は、1人で悩まずに早く解消することが重要であり、相談せずに時間が過ぎてしまうのを避けるべきです。相談は、業務の納期や品質に対する意識と深く関わっており、相談をためらうことは、その仕事の品質で良いと思ってしまったと見なされかねません。

相談の基本は、何を補うための相談なのかというポイントを明確にすることです。また、相手の都合を考えて、自分本位にならないよう配慮が求められます。注意点として、単に「教えてください」になるのではなく、簡潔明瞭に、自分がどこまでやったか、そしてどこでつまずいたかを伝えることが重要です。人に相談することで解決の糸口が見えてくるケースは非常に多く、相談は周りの力を借りて成長するチャンスと捉える必要があります。

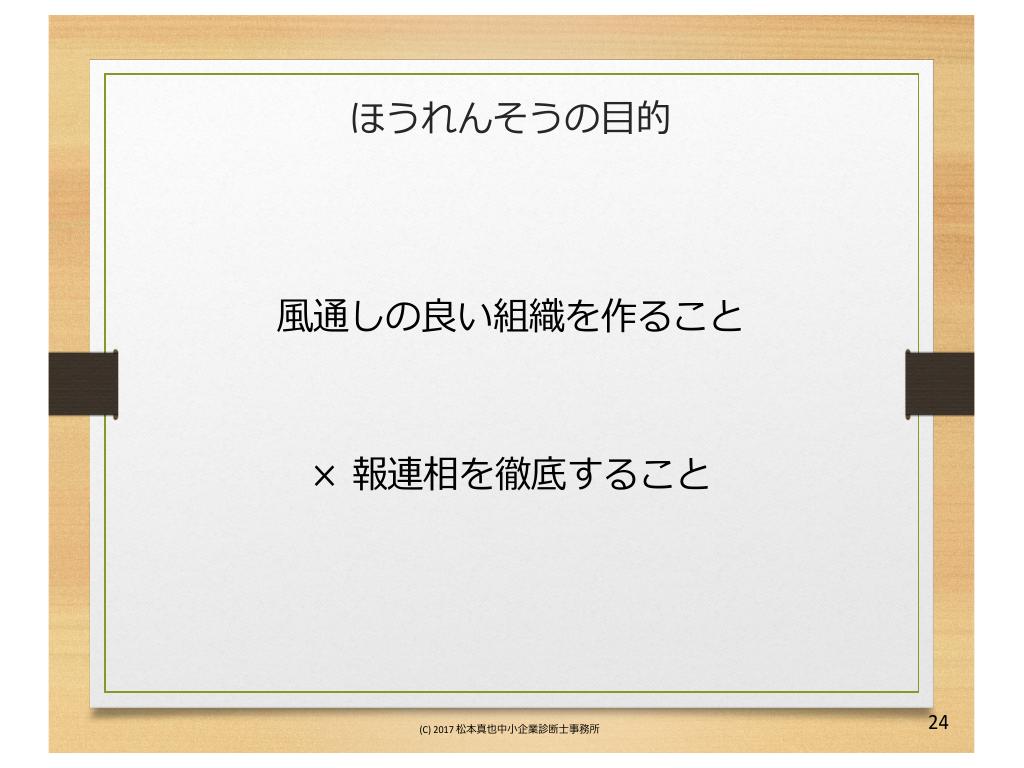

03報連相の目的・重要性

報連相の本質的な目的は「風通しの良い組織をつくること」です。考案者である山崎富治氏(元・山種証券社長)は、「少数精鋭で社員一人ひとりに厚く報いるには、下からの意見をどう吸い上げるか、暖かい人間関係をどう作るかが課題だった。そこで思いついたのが“ほうれんそう”だった」と語っています。風通しが悪い組織では、事実が上に伝わらず、経営も現場も正しい判断ができません。報連相は情報の伝達によって、組織全体の行動精度を高める役割を担います。

そのためには、「誰に対して、どのような情報を、なぜ伝えるのか」を意識することが重要です。報告は上司の意思決定を助け、連絡は関係者全体の行動を支え、相談は自分自身の判断を補強する行為です。つまり、報連相は目的に応じて使い分けることで、はじめて意味を持ちます。以下では、報連相が持つそれぞれの目的を整理しながら、職場での活用イメージを具体化していきます。

▶︎参考授業:デキる若手の報連相

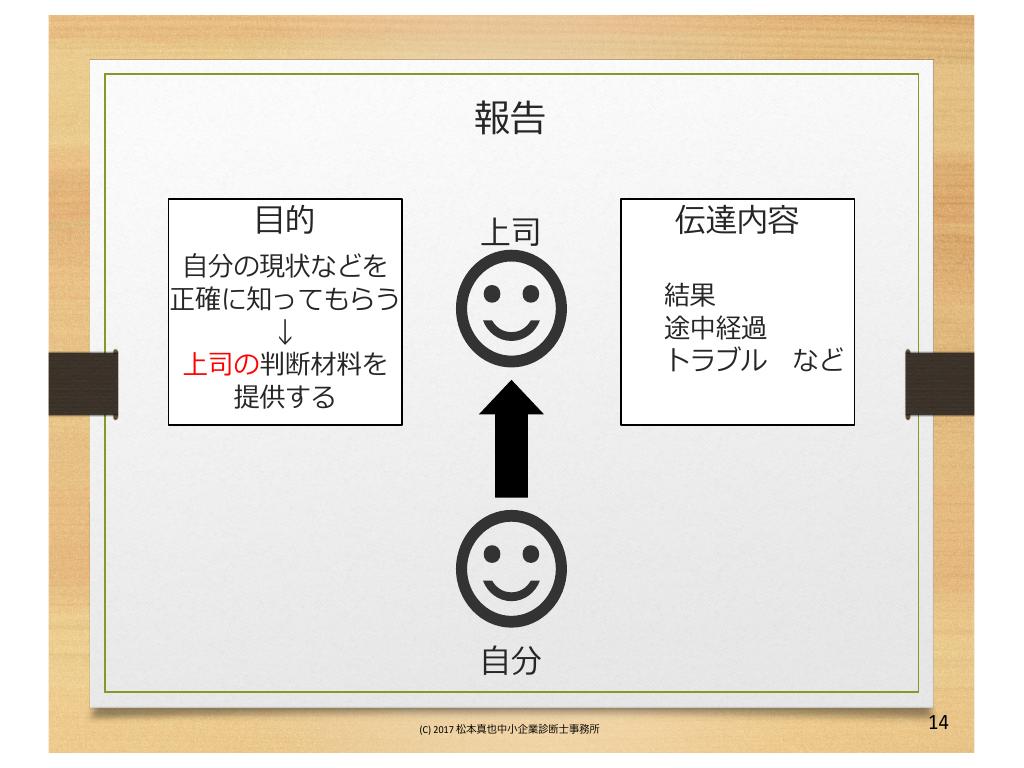

上司の判断材料を提供する

報告の主な目的は、上司に判断材料を提供することです。単に「報告した」で終わるのではなく、相手の行動や意思決定を助ける内容を意識する必要があります。進捗や結果、トラブルなどを正確に伝えることで、上司は状況を把握し、必要に応じて軌道修正やリソースの再配分が可能になります。報告とは、業務の透明性を確保し、上司の判断を支える行為であることを理解することが大切です。

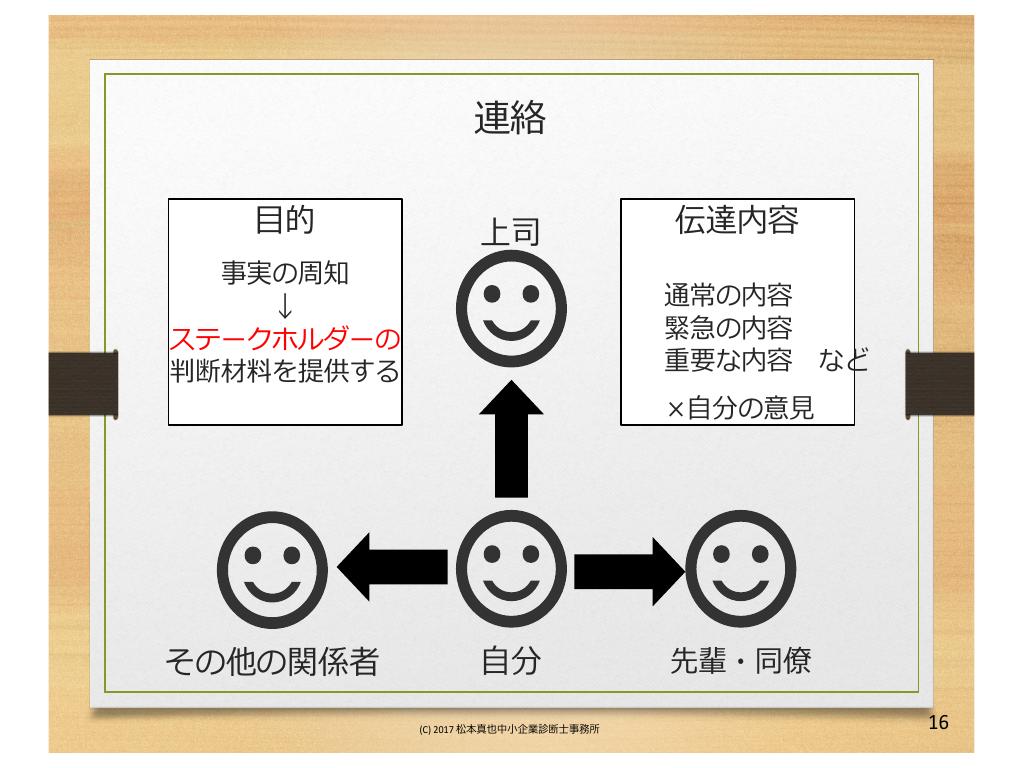

ステークホルダーの判断材料を提供する

連絡は、社内外の関係者すべてに正しい情報を伝えることで、それぞれが適切な判断・行動を取れるようにすることが目的です。納品予定日や会議日程などの基本情報はもちろん、緊急対応や重要なお知らせも含まれます。ここで大切なのは、事実ベースの情報のみを伝えることです。個人の憶測や意見を含めると誤解を招き、判断を誤らせてしまう可能性があります。連絡は情報共有の土台です。

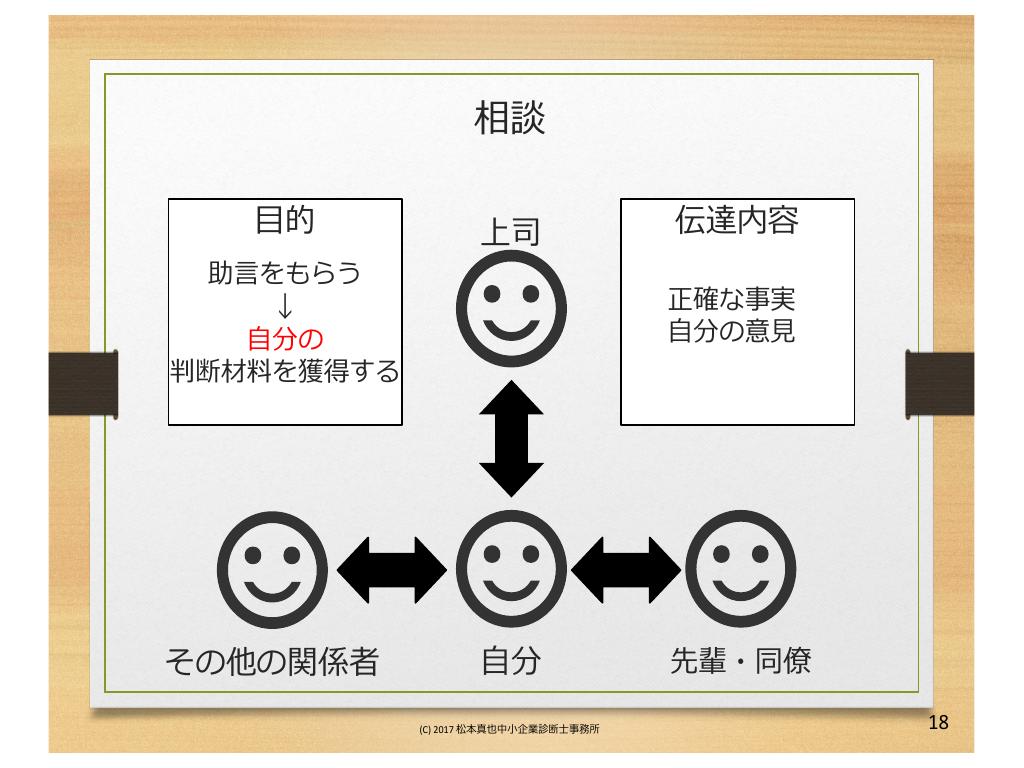

自分の判断材料を獲得する

相談は、自分が正しく判断するための情報や視点を得るために行います。報告・連絡と異なり、双方向のやり取りによって課題解決のヒントや第三者の視点を獲得する機会です。現状や困っている点を正確に伝え、自分の考えも示すことで、相談相手はより的確なアドバイスを返すことができます。相談を通じて「自分だけでは見えなかった選択肢」に気づけることが、自律的な判断力の向上につながります。

04報連相の不具合によるデメリット

報連相が適切に行われないと、上司や関係者、自分自身の判断に悪影響を及ぼします。結果として、組織全体のパフォーマンス低下や、トラブルの拡大、責任の所在が曖昧になるなど深刻な問題を招くことがあります。ここでは報告・連絡・相談それぞれを怠った際に起こりうる具体的なデメリットを紹介します。

▶︎参考授業:デキる若手の報連相

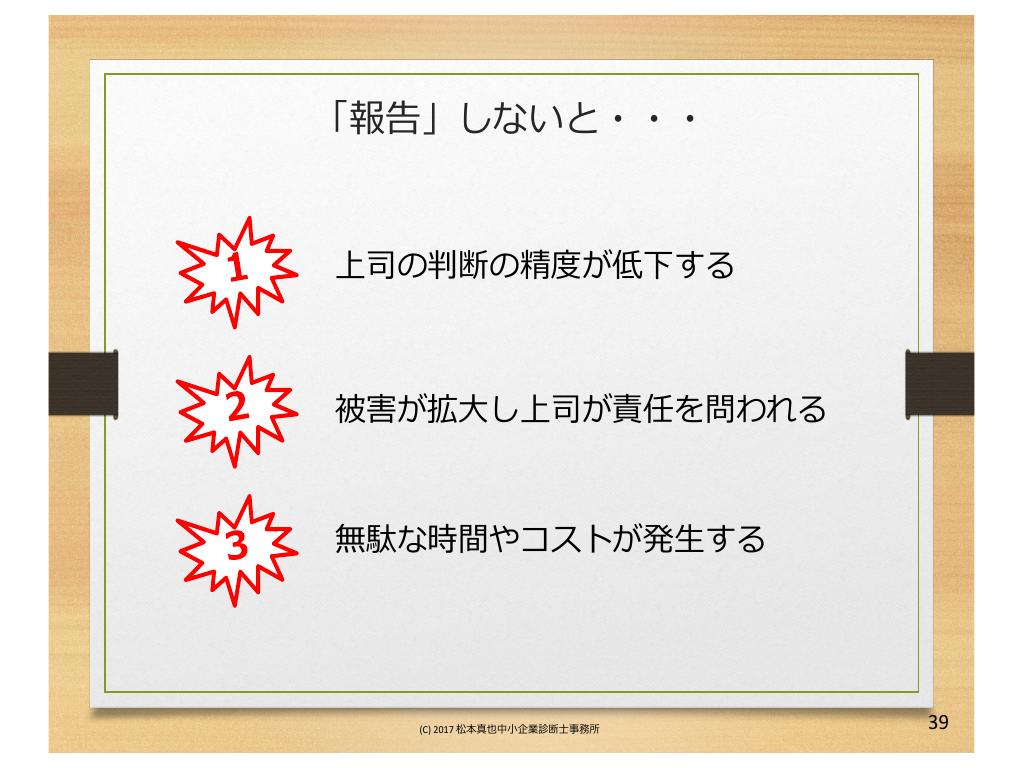

報告を怠った場合のデメリット

報告がないと上司は正確な状況把握ができず、誤った判断や指示を出す可能性があります。結果的に問題の発見や対応が遅れ、トラブルが深刻化するおそれもあります。また、ミスの責任が上司に及んだり、余計な時間やコストがかかるなど、組織全体にも悪影響を及ぼします。

上司の判断の精度が低下する

報告を怠ると、上司は現場の実情を把握できず、判断に必要な情報が不足します。特に長期プロジェクトや進行中の業務で中間報告がないと、トラブルの兆候にも気づけません。結果として誤った指示が出たり、次の行動が遅れるなど、業務のスピードと精度が著しく損なわれます。上司にとって報告は単なる情報共有ではなく、組織全体の意思決定を左右する重要な材料となります。

被害が拡大し上司が責任を問われる

トラブルが発生しても報告が遅れることで、初期対応のチャンスを逃してしまいます。小さなミスであれば迅速な対応で収束できますが、放置されると被害は拡大し、結果的に上司が責任を問われるケースも生じます。上司の立場を守るという観点でも、部下の適切な報告は不可欠です。組織の信頼を守るためにも、早期のエスカレーションが求められます。

無駄な時間やコストが発生する

報告の遅れにより、対処すべき問題への対応が後手に回ると、組織全体で余計な時間やリソースを消費することになります。本来早期に収束できたはずの業務が長引き、関係部署の手間も増加します。また、対応に時間を取られることで上司の本来業務にも支障が出るなど、人件費という面でも無視できない損失となります。

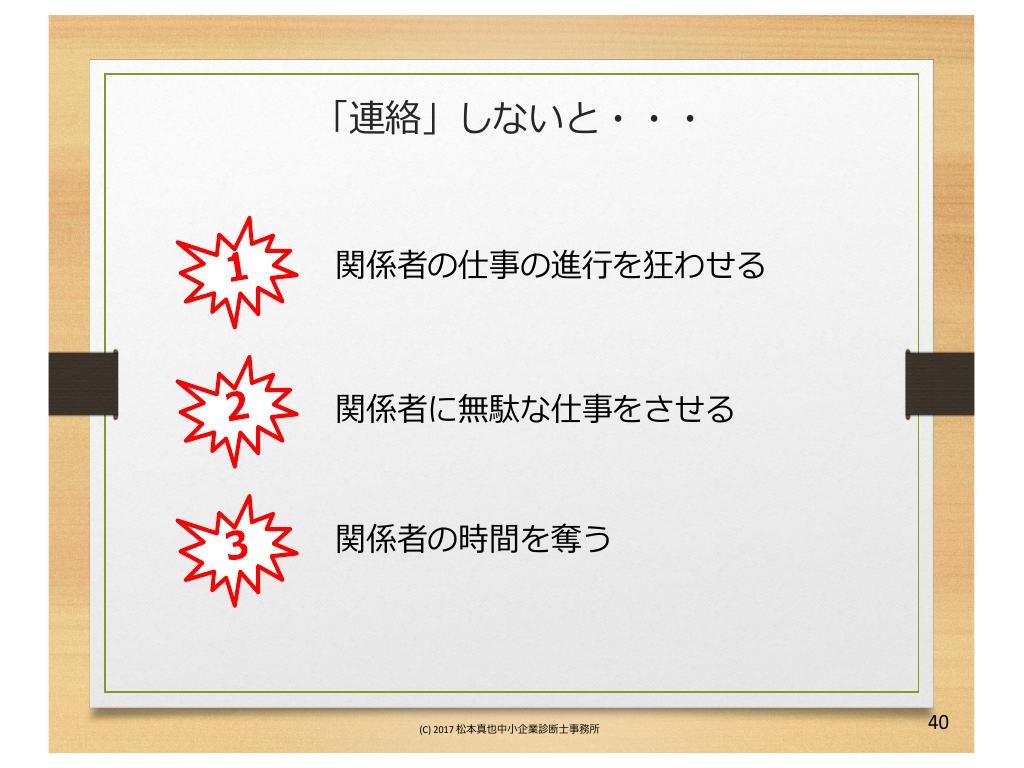

連絡を怠った場合のデメリット

連絡の不備は、関係者の業務に混乱や手戻りを生じさせます。必要な情報が共有されないことで、仕事の進行がずれたり、無駄な対応や二重作業が発生します。さらに、確認や修正に時間がかかり、本来集中すべき業務の生産性が下がる原因となります。

関係者の仕事の進行を狂わせる

必要な情報が共有されないことで、関係者が前提の異なる認識で業務を進めてしまい、プロジェクトの進行に支障をきたします。情報が届いていないことで作業の手順や納期がずれると、玉突き的に後工程にも影響が出て、全体のスケジュールが崩れる原因となります。連絡の漏れは、個人だけでなくチーム全体の信用を損なうリスクがあります。

関係者に無駄な仕事をさせる

正確な連絡がないと、関係者は不完全な情報を前提に業務を進めることになり、結果的にやり直しや無駄な作業が発生します。たとえば納品時期の変更が伝わっていなければ、早すぎる準備や不必要な対応が生じることになります。こうした無駄な工数は、関係者のやる気を削ぎ、業務効率にも悪影響を与えます。

関係者の時間を奪う

情報が適切に伝わっていないと、関係者は「確認」「再説明」「修正」などに時間を割く必要が生じます。本来なら不要だったコミュニケーションが増え、業務の本筋から逸れた対応に追われることで、全体の生産性が低下します。連絡を怠ることは、周囲の時間を奪い、信頼を損なう行為であるという意識が必要です。

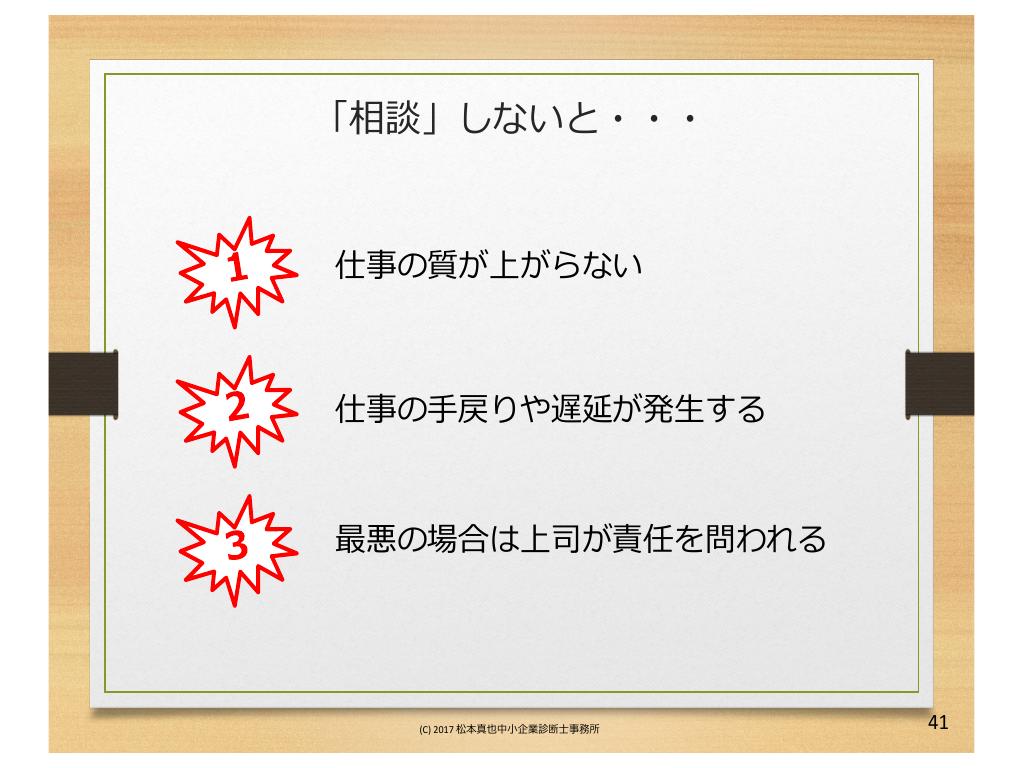

相談を怠った場合のデメリット

相談せずに仕事を進めると、独りよがりな判断になり、仕事の質が上がらなかったり、やり直しが発生するリスクがあります。さらに重大なミスを招いた場合、最終的には上司に責任が及ぶ可能性もあり、チーム全体への影響も無視できません。

仕事の質が上がらない

自分だけで抱え込み、相談をしない状態が続くと、業務の質が一定以上に高まりません。とくに経験の浅い社員は、自分の知識や視点だけでは限界があります。他者に相談することで得られる知見やフィードバックこそが、仕事の質を引き上げる要素です。成長機会を逃さないためにも、相談を前向きな行動として捉える必要があります。

仕事の手戻りや遅延が発生する

相談をしないまま業務を進めると、完成後に内容の見直しや大幅な修正を求められるリスクが高まります。結果として、スケジュールが押してしまい、他部署にも影響を及ぼす可能性があります。最初から相談していれば防げたはずの「やり直し」は、チーム全体の時間と労力を無駄にします。

最悪の場合は上司が責任を問われる

判断に迷う場面で相談せずに進めた結果、大きなミスが発生した場合、その責任は上司に及ぶこともあります。特に取引先や顧客対応においては、会社全体の信頼を損なうリスクもあるため、判断に迷った時点で相談することが不可欠です。相談を怠ることで、周囲や上司にまで損失を広げることになりかねません。

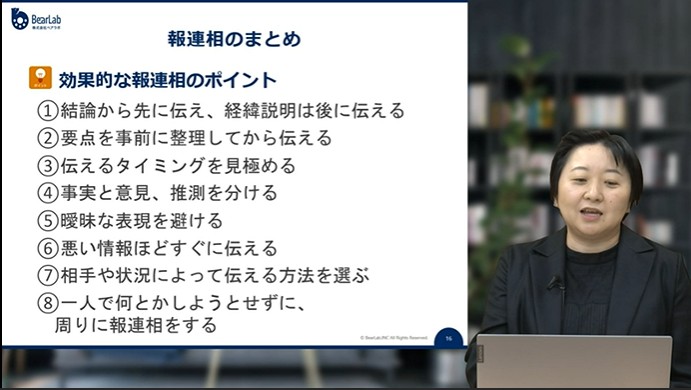

05報連相のポイント

オンライン学習サービスSchooの授業『デキる若手の報連相~2022年版~』では、効果的な報連相のポイントとして、8つのポイントを紹介しています。この章では、これらのポイントについて詳しく紹介します。

1:結論から先に伝え、経緯説明は後に伝える

「結論から先に伝え、経緯説明は後に伝える」ことで、時間的な無駄を省き、報告を受ける側(特に上司)の状況把握を迅速にすることができます。結論から話すことは報連相の基本であり、鉄則です。

例えば、結論が曖昧な報告(「〜とおっしゃってたんですけど」「〜わからないんですけど」など)は、「何言いたいの」と言われがちなややこしい報告となってしまいます。結論を先に伝えることで、忙しい上司に対して状況に合わせて簡潔に必要な情報だけを伝えることができるようになります。

このように、報告の順序を工夫することで、時間的な無駄が省け、これを習慣として身につけることで生産性向上の意識も高まります。

2:要点を事前に整理してから伝える

効果的な報連相にするためには、「要点を事前に整理してから伝える」ことを意識しましょう。これにより、時間的な無駄を省き、情報伝達の質を向上させることができます。

結論から先に伝え、簡潔明瞭に伝えるという報連相の基本も、要点を事前に整理することで実行可能になります。特に上司が忙しい状況では、結論だけを伝えて状況状況に合わせて簡潔に必要な情報だけを伝えることが正しいとされており、要点を整理することは、「何が言いたいのか」といった質問を招くややこしい報告を避けるために役立ちます。

3:伝えるタイミングを見極める

報連相のポイントとして「伝えるタイミングを見極める」ことが重要であるのは、相手の状況を考慮し、情報が確実に伝わるようにするためです。

タイミングを見極める際には、上司が電話をしていたり、誰かと話していたりすると報告をしても聞いてもらえないため、相手の様子や都合を伺う必要があります。また、「今よろしいですか」といった枕詞をつけることで、話しかけやすい状況を自分で作る工夫も求められます。

このように、伝えるタイミングを意識的に実施することで、報連相が滞り、組織の体調不良を引き起こすといった事態を避け、組織の血液を回すことにつながります。

4:事実と意見、推測を分ける

「事実と意見、推測を分ける」ことで、情報伝達の正確性を保ち、トラブルを避けることができます。

特に、報告の際に事実と意見や推測が混ざっていると、報告を受ける側(上司など)は「何言ってるかわからない」と感じるケースがあります。このような場合、報告内容から事実がどれで、意見がどこなのかを最初に聞き分けたり、5W1Hのどれかが抜けていないかを確認したりして、切り分けて伝える必要があります。事実を明確にすることで、誤解を防ぎ、迅速かつ的確な対応に繋がります。

5:曖昧な表現を避ける

効果的な報連相にするためには、「曖昧な表現を避ける」ことを意識しましょう。例えば、「〜みたいです」や「〜のようです」といった言葉を使って情報を伝えると、事実が何かわからず、報告を受けた側も判断材料がない状態のままです。そのため、曖昧な表現を避け、事実だけを正確に伝えることで、情報伝達の正確性を保つことができます。

6:悪い情報ほどすぐに伝える

「悪い情報ほどすぐに伝える」ことは、対応の遅れを防ぐことができます。これは、迅速性が重視されるトラブル案件において必須の鉄則であると言えるでしょう。

ミスや緊急を要する事態が発生した際、報告の遅れは対応の遅れに直結します。特にトラブル案件や事故案件では迅速性が非常に重視されます。また、上司の立場から見ると、悪い報告を先に聞いておかないと、その後の対応の伝え方が変わるなど、対応する必要性が生じるためです。

若手社員の中には、ミスを報告すると怒られるのではないか、あるいは自分でリカバリーできるのではないかと考え、ギリギリまで報告をためらうケースが多く見られます。しかし、その時に伝えていれば「違う手段が取れた」、「事態が深刻になる前に食い止められた」といったケースがほとんどです。したがって、悪い情報こそすぐに伝えることは鉄則と考えておくと良いでしょう。

7:相手や状況によって伝える方法を選ぶ

報連相を効果的なものにするには、「相手や状況によって伝える方法を選ぶ」ことを意識しましょう。これは、情報伝達の確実性や効率を高め、トラブルを防ぐためです。

報告手段には、口頭、メモ、メールなどがあり、それぞれに長所と短所があります。これらの手段から、重要度や緊急性に応じて最も適したものを選択することが大切です。例えば、メールは同報性があり、部署の全員に伝えるのに適していますが、いつ見たか、いつ見てくれるかが分かりません。そのため、重要な報連相の際には、メールだけでなく電話や口頭といった複数の手段を選択することも有効です。

8:1人で何とかしようとせずに、周りに報連相をする

効果的な報連相のポイントとして、「一人で何とかしようとせずに、周りに報連相をする」ことは非常に重要です。特に相談をすることは、周りの力を借りて成長するチャンスとなるためです。

若手社員など、一人で悩む人は非常に多いですが、相談せずに時間が過ぎると、悩んでいる時間があるなら早く解消すべきという考えに基づき、周りに相談することが推奨されます。ビジネスの世界では、一人で悩んでいても解決に繋がるケースは少なく、人に相談することで解決の糸口が見えてくるケースが非常に多いからです。

相談をためらうと、業務の納期や品質に対する意識が低いと見なされかねません。また、自分ひとりで抱え込まずに周りに協力を求めることで、組織全体として仕事をしているという協働意識を持つことにも繋がります。

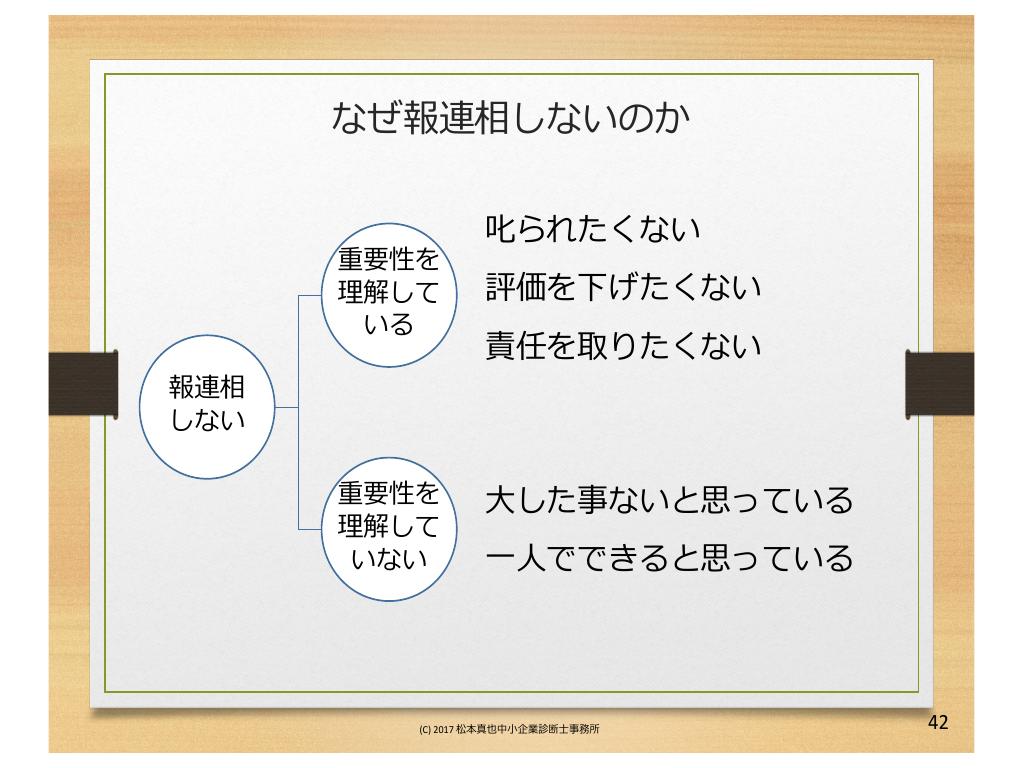

06報連相ができない人の原因

報連相を怠る人には、共通する心理的な傾向や誤った思い込みが見られます。例えば、叱られるのが怖い、責任を負いたくない、自分だけで解決できると思い込むなどがその一因です。これらの原因を理解し、なぜ報連相ができないのかを把握することが、改善の第一歩となります。

▶︎参考授業:デキる若手の報連相

1:叱られたくない

ミスや問題が起きた際に報連相を避ける人の多くは、「叱られたくない」という恐れから行動を控えてしまいます。しかし、悪い情報を早期に伝えることで被害を最小限に抑えることができ、逆に評価が高まる場合もあります。報告を遅らせることで事態が悪化すれば、より大きな責任や非難を受ける可能性があります。早めの共有が信頼関係を築く鍵です。

2:評価を下げたくない

失敗や不備を報告すると、自身の評価が下がるのではと懸念する人もいます。しかし、報連相は「能力」ではなく「姿勢」を見られる場面です。状況を素直に共有することが、かえって誠実さや責任感を印象づけることにつながります。上司は全体の把握を求めており、報告の有無で部下の信頼度を判断することもあるのです。

3:責任を取りたくない

報告や相談をすると自分に責任が集中するのでは、という思いから情報を伏せる人もいます。ですが、情報共有をしないことこそが、より大きな責任を招く行為です。問題を早めに共有すれば、上司やチームの支援を得ながら対処でき、最悪の事態を防ぐことができます。責任から逃げるのではなく、協力を得る手段として報連相を捉える視点が大切です。

4:大した事ないと思っている

「こんな小さなこと、報告しなくてもいいだろう」と判断してしまうケースもあります。しかし、上司にとっては全体像を把握するための重要なピースである可能性もあります。自分の判断だけで伝達を省略すると、組織としての意思決定が誤るリスクが高まります。まずは報告し、その必要性を上司に判断してもらう姿勢が重要です。

5:1人でできると思っている

「自分でなんとかなる」「大した問題ではない」と思い込み、報連相を後回しにしてしまう人も少なくありません。しかし、実際には状況が複雑化したり、納期に間に合わなかったりすることもあります。早い段階で周囲に共有することで、問題の芽を摘み、よりよい判断ができる環境が整います。自分ひとりで抱え込まず、まずは相談することが大切です。

07報連相を定着させる方法

報連相を組織に定着させるには、どのような方法でおくべきか紹介します。報連相を定着させるには、以下の4つの方法があります。

- ・報連相の必要性・目的を伝える

- ・研修でベースとなるスキルを身に付ける

- ・配属前と配属後に実施

- ・実践が重要

これらの方法を実施することで、報連相が組織内で自然に定着し、業務の円滑な進行とチームの連携強化が実現できます。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。

報連相の必要性・目的を伝える

まずは、何のために報連相を行うのか、報連相の必要性・目的を伝えましょう。なぜ報連相が重要なのか新入社員自身で理解しておかなければ、意味のない報連相になってしまいます。 講師が伝える前に、新入社員達自身で考え、グループディスカッションするのも効果があるでしょう。 学生時代は、1人で意思決定を行い、個人または親が責任を負っていました。しかし、企業では、上司を始め様々な人が意思決定をするために適切なコミュニケーション「報連相」が必要になってくるのです。また、成功事例や失敗事例を共有し、報連相がどのように業務に貢献するかを具体的に示すことで、従業員にその必要性を実感させることで定着を図ることが可能となります。

研修でベースとなるスキルを身に付ける

報告連絡相談をしたくても、何が言いたいのか分からないと叱られる、意図していない意味で伝わってしまう、何を相談すればいいか整理できないという社員はよくいます。人に分かりやすく伝えるにはベースとなるスキルを身につけるといいでしょう。ロジカルシンキングやコミュニケーションスキルなどを身につけることによって適切な報連相ができるようになるでしょう。

配属前と配属後に実施

研修のタイミングも大切です。仕事を始める前の入社後すぐと、配属後に実施するとよいでしょう。配属前に報連相の重要性や具体的な実施方法について説明することで、新しい環境にスムーズに適応させることができます。また、配属後には定期的に報連相の実施状況をチェックし、フィードバックを行うことで、実践の習慣化を促進します。これにより、報連相が自然な業務の一部として定着します。

実践が重要

報連相は実践が重要です。ただ講義を聞くだけでは、なかなかうまくなりません。報連相のスキルは実際に使うことで習得されます。理論だけでなく、実際に報連相を行い、経験を積むことが不可欠です。実践を通じて、報告や相談の際に直面する問題や課題を解決しながらスキルを磨くことができます。上司や同僚からのフィードバックを受けることで、さらに改善が図れるでしょう。

08報連相を受ける上司の心得「おひたし」

報連相を受ける上司の心得として、「おひたし」というものが挙げられます。

- 怒らない

- 否定しない

- 助ける

- 指示する

これらを意識することで、部下が安心して報連相を行える環境を作ることができ、情報共有が円滑になり、組織全体の生産性向上にもつながります。上司は常にこの心得を意識し、部下が報連相しやすい雰囲気を作ることが大切です。ここではそれぞれについて具体的に解説していきます。

怒らない

部下が報連相をする際、上司が怒ると、部下は萎縮し、次回以降の報告をためらうようになります。特に、問題やミスの報告は早期対応が重要ですが、怒られることを恐れて報告が遅れると、事態が悪化する可能性があります。上司は「なぜ報告が遅れたのか」ではなく、「どうすれば早く対処できるか」を優先的に考えるべきです。また、部下が成長するためには、安心して相談できる環境が不可欠です。冷静に状況を把握し、感情的にならずに対応することで、部下も上司を信頼し、適切な報連相を行うようになります。報告しやすい雰囲気を作ることが、組織全体の円滑な業務遂行につながるのです。

否定しない

部下の報告に対して、頭ごなしに否定すると、部下は「どうせ意見を聞いてもらえない」と感じ、積極的な報連相を避けるようになります。たとえ部下の考えが不十分であっても、まずは最後まで話を聞き、意図を汲み取る姿勢を持つことが重要です。その上で、「なるほど、そういう考え方もあるね」と一度受け入れた上で、「ただ、こういう視点もあるともっと良くなるよ」と建設的なフィードバックを行うと、部下は安心して意見を述べやすくなります。上司が常に否定的な態度を取ると、部下は指示待ちになり、自ら考えて行動する力が育ちません。報連相の質を高めるためにも、部下の意見を尊重し、前向きなコミュニケーションを心がけましょう。

助ける

報連相は、単なる報告の場ではなく、部下が困ったときに上司が適切にサポートする機会でもあります。部下が相談してきた際、「自分で考えろ」と突き放すのではなく、必要に応じて助ける姿勢を示すことが大切です。ただし、単に答えを与えるのではなく、「どうすれば解決できると思う?」と問いかけながら、部下が自ら考え、成長できるよう導くことが理想です。また、部下がミスをした場合も、責めるのではなく、「一緒に対策を考えよう」と寄り添う姿勢を見せることで、部下は安心して報連相を行うようになります。上司が適切に助けることで、部下の成長を促し、組織全体の生産性向上にもつながるのです。

指示する

報連相を受けた際、上司は適切な指示を出すことが求められます。部下が相談してきたのに、「どうしたらいいかわからない」「とりあえず様子を見よう」と曖昧な対応をすると、部下は次に何をすべきか判断できず、業務が停滞する原因になります。指示を出す際には、「〇〇の対応を〇〇までに進めて」「この件について、△△さんにも共有しておいて」など、具体的かつ明確に伝えることが重要です。また、「この判断の理由は〇〇だから」と背景も説明すると、部下の理解が深まり、次回以降の業務遂行能力の向上にもつながります。上司が的確に指示を出せると、部下は迷わず動くことができ、組織としてのパフォーマンスも向上します。

09報連相は時代遅れ?かくれんぼう(確連報)を解説

近年では、従来型の報連相だけでは不十分とする声もあり、「かくれんぼう(確連報)」という新たな手法に注目が集まっています。これは「確認」「連絡」「報告」の順で行うことで、主体性と判断力を重視したコミュニケーション手法です。ここでは、報連相が時代遅れとされる背景と、確連報の特徴について解説します。

報連相が時代遅れと言われる理由

報連相はこれまで、日本型組織における情報共有の基本とされてきましたが、近年では「上司に言われたことだけをこなす受け身の姿勢を助長する」として、時代遅れと捉えられることがあります。特に変化の激しい現代においては、スピード感や主体的判断が求められる場面が増えており、「報告待ち」「相談待ち」の姿勢では対応できないという課題が指摘されています。

主体性を重視した「かくれんぼう(確連報)」を紹介

「かくれんぼう(確連報)」とは、「確認 → 連絡 → 報告」の順序で情報を伝える新しいコミュニケーション手法です。まず自分の判断で事実や状況を確認し、必要な関係者に連絡、最後に上司へ報告する流れを取ることで、自律的かつスピーディな業務遂行を促します。これは単なる情報伝達ではなく、個人の判断力と責任感を育むことを重視した現代的な方法といえるでしょう。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

10報連相を研修で習得|Schoo for Business

Schoo for Businessは、国内最大級9,000本以上の講座を保有しており、ビジネスマナーを体系的に学べるコンテンツも充実しています。

導入企業数は4,000社以上にのぼり、新入社員研修をはじめとしたビジネスマナー教育や、自律学習の支援ツールとしてもご活用いただいております。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、IT人材育成もあれば階層別研修やDX研修としての利用、自律学習としての利用やキャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

報連相の研修カリキュラム例

報連相は、組織内の情報共有を円滑にし、信頼関係や業務効率を高めるうえで欠かせない基本行動です。新入社員には基礎理解と実践方法を、管理職には部下との適切なコミュニケーション方法を習得させることで、報連相の文化が組織全体に定着します。以下に、役職別に対応したSchooの研修カリキュラム例をご紹介します。

新入社員・若手社員向け

| 第1回 | デキる若手の報連相~2022年版~ |

| 時間 | 2時間 |

| 研修内容 |

|

管理職向け

| 第2回 | 管理職の板挟みは「報連相」で乗り切る |

| 時間 | 45分 |

| 研修内容 |

|

11まとめ

本記事では、報連相の基本的な意味から実践のポイント、不具合が引き起こす組織課題、現代に求められる「確連報」への進化、そして効果的な研修カリキュラムの例までを紹介しました。報連相は単なる形式ではなく、信頼関係や業務の質に直結する重要なビジネススキルです。時代の変化を踏まえつつ、自社に合ったコミュニケーションのあり方を再構築していくことが求められます。