教育体系とは|作り方や見直す際のポイントを紹介

教育研修体系を構築するためには、教育研修体系の重要性を理解したうえで具体的な作り方を理解する必要があります。教育研修体系を構築する意義と作り方、見直し方についてのステップを説明していきます。

- 01.教育体系とは

- 02.教育体系を構築する目的

- 03.教育体系の作り方

- 04.教育体系を見直す際のポイント

- 05.教育体系の構築を支援|Schoo for Business

- 06.まとめ

01教育体系とは

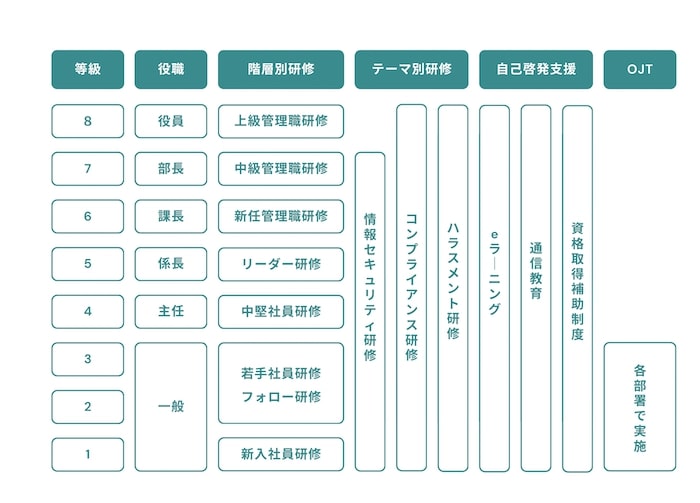

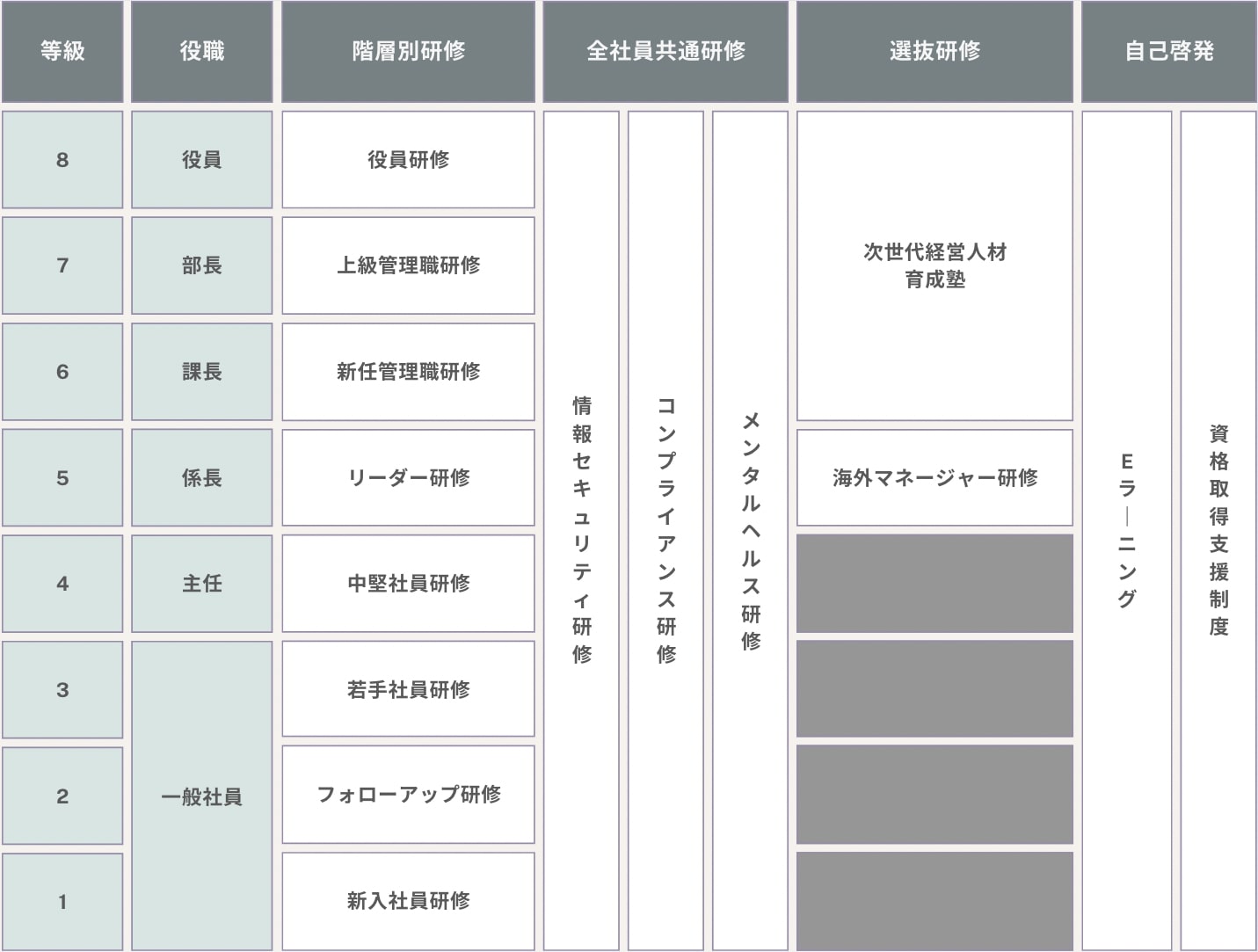

教育体系とは、自社における教育の全体像を示した見取り図のことです。教育体系の中には、階層別研修やテーマ別研修・キャリア開発支援施策・自己啓発施策などが含まれます。

一般的に、教育体系は縦軸に役職や等級、横軸は各研修や施策を記載する形で整理します。

▶︎参考:職業能力開発局|教育体系

教育体系と研修体系の違い

研修体系とは、自社における研修の全体像を示した見取り図のことです。階層別やテーマ別・業種別、選抜型・選択式のように、各研修を細分化して整理したものが、研修体系です。そのため、教育体系の一部として、研修体系があるということになります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

02教育体系を構築する目的

教育体系を構築する目的には、主に以下の3つがあります。

- ・社員に必要な教育を可視化する

- ・社員のキャリアアップを促進する

- ・人的資本の充実による企業価値の向上

この章では、教育体系を構築する目的について紹介します。

社員に必要な教育を可視化する

教育体系を構築する目的の一つは、社員に必要な教育を可視化することです。これにより、各社員がどのスキルや知識を身につける必要があるのかを明確に把握できるようになります。具体的な教育プログラムを設定することで、社員は自身の成長に必要なステップを理解し、計画的に学習を進めることができます。

社員のキャリアアップを促進する

教育体系を構築するもう一つの目的は、社員のキャリアアップを促進することです。体系的な教育プログラムにより、社員はキャリアの各段階で必要なスキルや知識を計画的に習得することができます。これにより、社員は自身のキャリアパスを明確に描き、成長するための具体的な目標を持つことができます。また、企業側も優秀な人材を育成し、適材適所に配置することが可能になります。

人的資本の充実による企業価値の向上

教育体系の構築は、人的資本の充実を通じて企業価値を向上させるためにも重要です。体系的な教育により、社員一人ひとりが高い専門性とスキルを持つことで、企業全体の競争力が強化されます。優れた人的資本は、イノベーションの推進や業務効率の向上に寄与し、企業の成長を支える重要な要素となります。さらに、教育に力を入れる企業は、外部からも魅力的に映り、優秀な人材の採用や企業ブランドの向上にも繋がります。

03教育体系の作り方

教育体系の作り方は特に決まっておらず、各社が自由に作成しています。この章では、すでにいくつか研修を実施している企業を例にして、教育体系の作り方の一例をご紹介します。

- 1:現状を把握する

- 2:拡充していく教育を洗い出す

- 3:各施策の要件を定義する

- 4:拡充する施策の優先順位を決める

- 5:施策の実施方法を決める

ここではそれぞれのフローについて詳しく解説します。

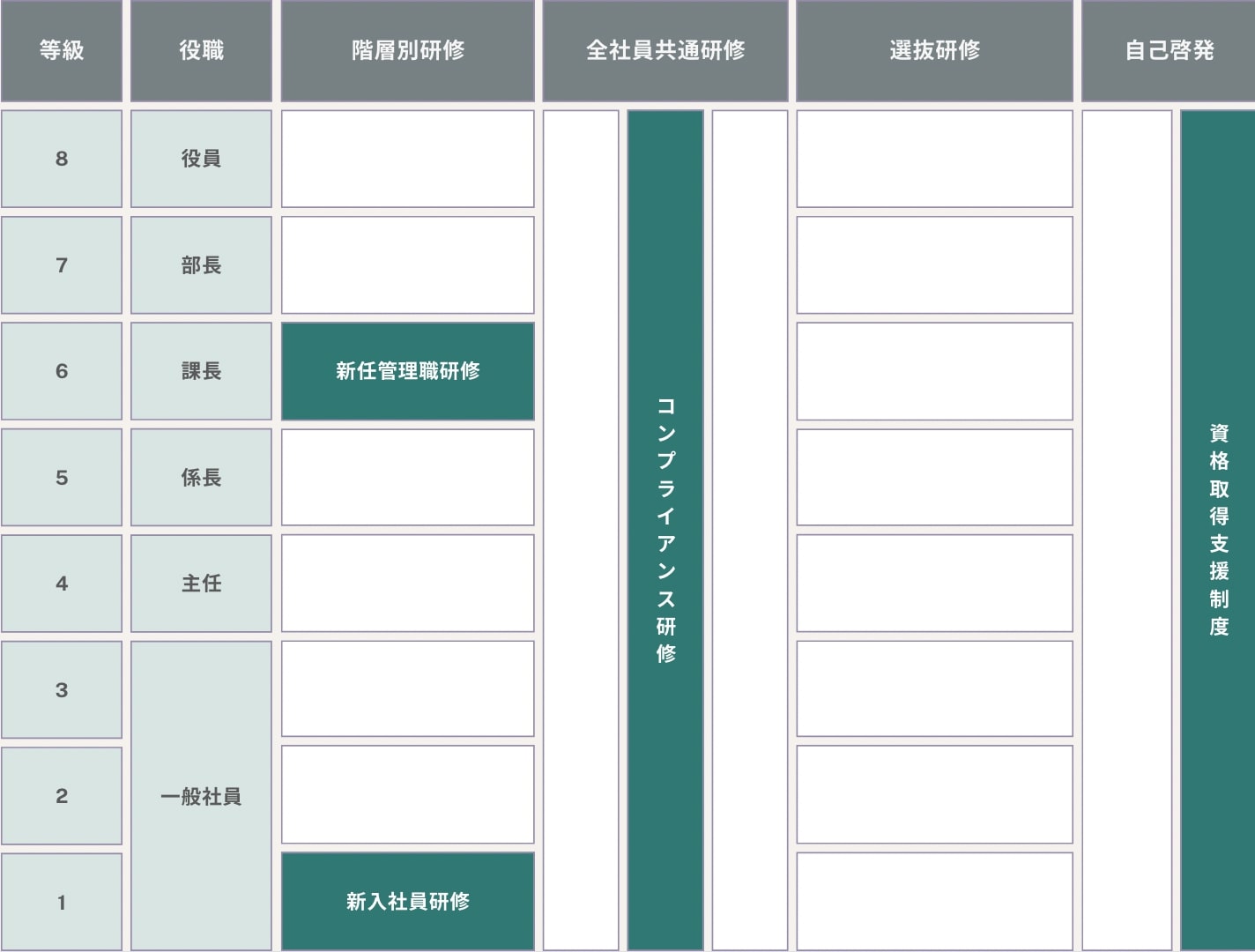

1:現状を把握する

まず、自社の現状を把握しましょう。すでに実施している研修や施策を洗い出し、上記のように表に記載して可視化すると良いでしょう。

整理する項目としては、研修と自己啓発で大きく分け、研修を階層別研修や選抜研修のように細分化していきます。

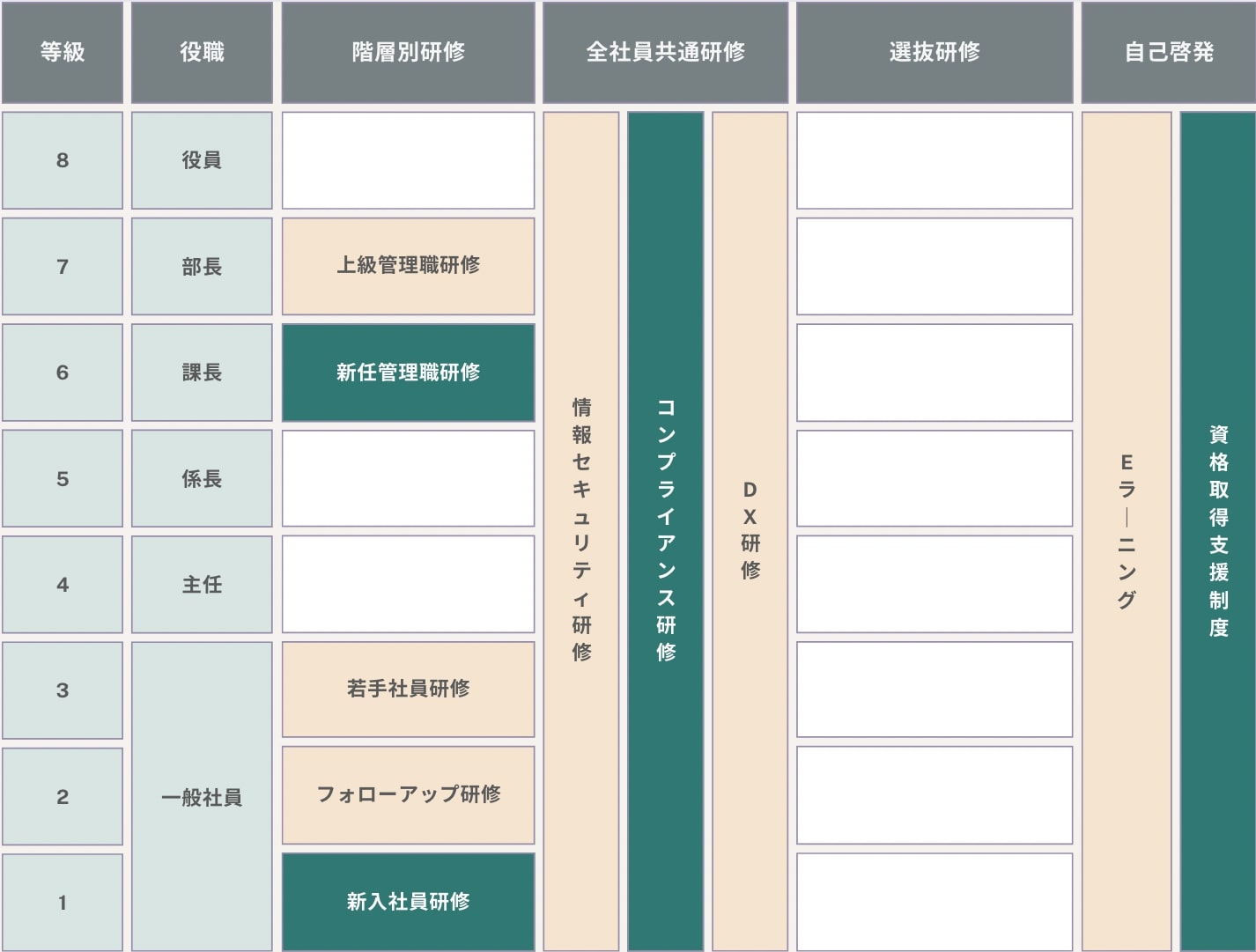

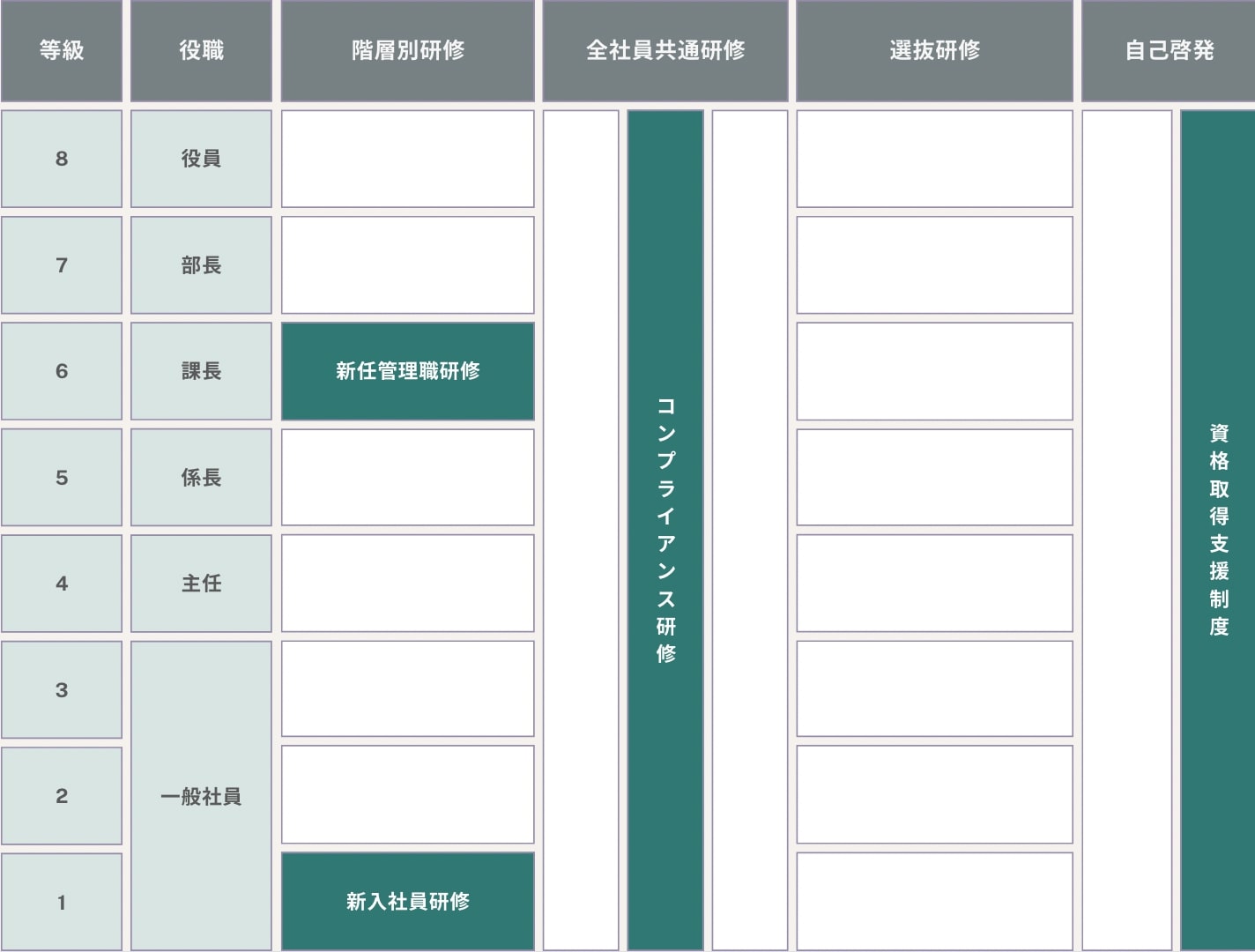

2:拡充していく教育を洗い出す

現状を把握できたら、教育が手薄な階層や、実施すべき研修や施策を洗い出しましょう。どのような教育を拡充していくべきかは、経営戦略や人材戦略、自社の課題を勘案して考える必要があります。

例えば、デジタルツール活用による生産性向上を経営が掲げているのであれば、DX研修は必要でしょう。他にも、優秀な若手の離職が多いという課題があれば、若手社員研修を増やして、管理職への抜擢を促進する必要があるかもしれません。

このように、教育体系は経営戦略や自社の課題に合わせて必要に応じて増やし、時には減らしたりすることも必要なのです。

3:各施策の要件を定義する

次に、拡充する施策の要件を定義していきます。階層別研修であれば、各階層や等級ごとに満たすべきスキルや能力の要件があると思うので、その内容に沿って研修内容を考えます。

DX研修やキャリア研修のようなテーマ別研修の場合は、各階層でどのような役割を果たして欲しいのか、それにはどのような知識やスキルが必要なのかを定義するところから始めなければなりません。

4:拡充する施策の優先順位を決める

拡充する施策が複数ある場合は、優先順位を付けなければいけません。もし複数の研修を整備する必要があれば、研修にも活用できるeラーニングを導入して、全ての研修に対応できるようにするなどの判断も必要になるでしょう。

また、経営戦略や自社の課題の緊急度によっても優先順位は変わります。特に、売上や利益に関係する場合は緊急度が高くなるので、経営との対話も時には必要になります。

5:施策の実施方法を決める

どの施策から実施するかの優先順位を決めたら、実施方法を決めます。研修であれば、内製なのか外注にするのか。外注であれば集合研修なのかオンライン研修なのかなど、自社の状態に合わせて適切な手段を選択しましょう。

実施方法を決める際は、予算も大きく関わってくるでしょう。場合によっては、追加予算を取るのか、既存施策の見直しをするのかなど、全体の調整が必要になることもあります。

04教育体系を見直す際のポイント

すでに教育体系が社内で定義されている場合、それを見なおす形で教育体系を再定義していくことになります。ここでは、教育体系を見直す際のポイントについて解説します。

経営戦略や経営計画を考慮して見直す

教育体系を見直す際には、まず経営戦略や経営計画を考慮することが重要です。企業の目指す方向性やビジョンに基づいて、どのようなスキルや知識が必要とされるかを明確にし、それに応じた教育プログラムを構築します。これにより、社員が企業の戦略に沿った成長を遂げ、組織全体の競争力を高めることができます。さらに、経営計画に即した教育体系は、リソースの最適配分を可能にし、無駄のない効果的な人材育成を実現します。

短期・長期で必要な人材を分けて定義する

教育体系を見直す際には、短期と長期で必要な人材を明確に分けて定義することが重要です。短期的には、即戦力となるスキルや知識を重点的に教育し、業務の効率化や品質向上を図ります。一方、長期的には、リーダーシップや専門性の高いスキルを育成し、将来的な経営幹部や専門家を育てることが求められます。このように、時間軸に応じて異なる教育プログラムを設けることで、企業の持続的な成長を支える多様な人材を育成することが可能となります。

社員のキャリア形成まで考慮する

教育体系を見直す際には、社員のキャリア形成まで考慮することが重要です。社員一人ひとりのキャリアパスを明確にし、それに沿った教育機会を提供することで、社員のモチベーションを高めることができます。また、キャリア形成支援は、社員の定着率向上や企業へのロイヤルティ向上にも寄与します。具体的には、キャリア相談やメンタリング制度の導入、ジョブローテーションの推奨などが考えられます。これにより、社員が自己実現を図りつつ企業に貢献できる環境を整えることができます。

05教育体系の構築を支援|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修だけでなく、テーマ別・職種別の研修も実施できます。

また、キャリア開発や自律学習の支援ツールとしても活用できるので、Schoo for Businessを導入いただくことで教育体系の全てを支援することが可能です。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

人材開発・研修について学べる講座を紹介

Schooでは、約9,000本以上の講座を用意しています。その中には、人材開発・研修について学べる講座も多数ご用意しています。この章では、人材開発・研修について学べる講座を紹介します。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。日本人の多くは「学び」や「学習」と聞くと、誰もが経験してきた学校教育での先生から生徒に授業を行ったり、テキストや問題集に沿って予習復習を行う「勉強」をイメージするのではないでしょうか。しかしながら、大学および社会に出てからの「学び」とは、そうした学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動なのです。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

06まとめ

教育体系の構築方法と見直しのポイントについて、内容をまとめると以下のとおりです。

- ・人が育つための効率的な研修体系とはなにかについて理解しておく必要がある

- ・研修体系の構築の目的は、人材育成の促進と企業価値の向上

- ・人材育成方針と期待する人材像、役割、能力を明らかにすることで研修体系を作れる

- ・研修体系は、社会情勢の変化に応じて見直す必要がある

特に、社会情勢の変化に対して柔軟に対応することが社会から求められており、その需要は今後ますます増えていくでしょう。 研修体系を定期的に見直す重要性も高まってきているので、人材育成担当者は企業価値の向上と社員育成の促進のためにも積極的に良い研修体系にするよう更新していきましょう。