社内研修のメリット・デメリットとは|研修設計の流れを詳しく紹介

社内研修は、自社の従業員を対象に行う研修で、企業の文化や歴史、業務への理解を深めることを目的としています。この記事では、社内研修のメリット・デメリットを解説し、さらに効果的な研修の設計方法についても紹介します。これから研修担当者になる方におすすめの記事です。

- 01.社内研修とは

- 02.社内研修の目的

- 03.社内研修のメリット

- 04.社内研修のデメリット

- 05.社内研修と社外研修の違い

- 06.社内研修の設計方法

- 07.社内研修の内容

- 08.オンライン研修|Schoo for Businessの紹介

- 09.まとめ

01社内研修とは

社内研修は、自社の従業員が社内向けに行う研修です。自社の社員が講師を務めることから、企業の文化や歴史、業務に対する研修などを目的に社内研修は実施されます。

似たような言葉である社内教育という言葉がありますが、社内教育はそれぞれの能力を引き出すために行われ、社内研修は会社の実務に必要なスキルや知識を身につけてもらうために行われるという点で異なる概念です。

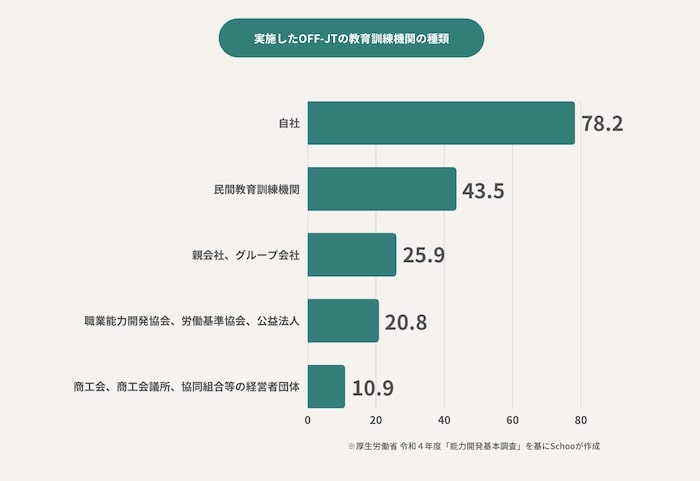

社内研修の実施率

厚生労働省が実施した令和4年度「能力開発基本調査」によると、社内研修を実施している企業は78.2%という結果となっています。

次いで、研修会社のような民間教育訓練期間を利用している企業は43.5%となっており、多くの企業が自社で研修を実施していることがわかります。

社内研修にかける予算

産労総合研究所の調査によると、2021年度の社内研修にかけた費用は以下のような結果となっています。

| 従業員数 | 教育研修費用総額 | 外部研修費用 | 社内研修費用 |

| 1,000人以上 | 8,644(万円) | 5,242(万円) | 3,402(万円) |

| 300~999人 | 1,742(万円) | 867(万円) | 875(万円) |

| 299人以下 | 477(万円) | 203(万円) | 274(万円) |

このように社員数が多くなればなるほど、外部研修期間への予算が増えていく傾向にあるようです。

これは、社員数の増加に伴い人事の数が増えるわけでなく、自社だけで研修を実施することが難しくなることが背景にあるのかもしれません。

02社内研修の目的

社内研修には、「組織の当たり前を共有する」「ミッション・バリューの浸透」「社員の能力向上」という3つの重要な目的があります。「組織の当たり前を共有する」ことは、社内のルールや基本的な考え方を統一し、円滑なコミュニケーションや効率的な業務運営を可能にします。「ミッション・バリューの浸透」は、組織が目指す方向性や価値観を社員に深く理解させ、一体感を高めるための重要なステップです。そして「社員の能力向上」は、個々のスキルや知識を高めることで、組織全体の生産性や競争力を強化します。これらの目的を達成することで、組織と社員が共に成長できる環境を整えることができます。

組織の当たり前を共有する

社内研修を実施する目的の1つに、「組織の当たり前の共有」があります。組織内には共通のルールや手続き、コミュニケーションのスタイルなど、日常的に行われている慣行や基準があります。新卒社員や中途入社の社員は、入社したばかりのタイミングでは社内の当たり前を理解していません。したがって、社内研修を通して、組織の基本的な仕組みやルールを明確にし、全体の連携を強化することが求められるのです。

ミッション・バリューの浸透

ミッション・バリューとは、企業が追求する目標や価値観のことです。自社を深く理解している従業員が講師となる「社内研修」でないとミッション・バリューを教えることはできません。なぜなら、従業員自身が実践者であり、経験を通じてミッション・バリューを体現しているため、その信念や経験を共有することで、他の従業員に強い影響を与えることができるからです。

社員の能力向上

社内研修は、社員のスキルや知識の向上にも効果的です。社員研修で実施した場合、組織のニーズに合わせてカスタマイズできるため、従業員が必要とするスキルや知識を集中的に学ぶことができます。また、業務に特化した研修に関しては従業員が講師を行う社内研修の方が、受講者の理解が深まります。

03社内研修のメリット

社内研修には、主に以下のようなメリットがあります。

- 1:工数の節約ができる

- 2:会社の独自性を研修に取り入れることができる

- 3:他部署との交流の機会になる

特に独自性を重視して社内研修を実施している企業は多く、以下で詳しく紹介します。

工数の節約ができる

社外で研修を実施する場合、研修期間や受講人数によって研修費用がかかります。移動費の精算や宿泊場所の手配など、金銭的なコストだけでなく時間的なコストも無視できません。一方で、社内研修であれば、優秀な社員がいれば講師として指導を行ってもらうことが可能です。資料の用意なども必要になるため、完全にコストがかからないというわけではありませんが、社外研修に比べれば費用面での節約が可能です。

会社の独自性を研修に取り入れることができる

社内研修では、自社の新しい業務や事務まで会社独自の研修内容を作成することができます。また、企業の理念やミッションに基づいた研修内容を設定することもできるので、より深く企業に根付いた研修を実施することができるのもメリットの1つと言えるでしょう。新入社員研修や管理職研修のように、毎年実施する研修であれば、受講者からのフィードバックを受けて資料や内容の改善を行うことができ、より効果の高い社内研修ができるようになることもメリットの1つです。

他部署との交流の機会になる

社内研修にはさまざまな部署のメンバーが呼ばれます。そのため、研修を通じて部署間の交流を図ることができることもメリットの1つです。新入社員研修を思い出してみると想像がつきやすいと思いますが、これまで話したことのなかった同期と共に研修を受けることによって、同期は仕事やプライベートの相談ができる特別な存在になります。このような交流の機会は社外の研修では得ることができない経験と言えるでしょう。

04社内研修のデメリット

社内研修には、主に以下のようなデメリットがあります。

- 1:講師の負担が大きい

- 2:講師の能力で研修効果に影響が出る

- 3:不正確な知識・スキルが伝承される可能性がある

- 4:新しい知見やスキルの研修が難しい

社内研修では、講師の能力に研修効果が左右されることに加えて、誤った情報がそのまま継承されていくなどのデメリットも存在します。 また、研修準備において講師の負担が大きく、研修の質が下がる可能性があるのもデメリットです。

1. 講師の負担が大きい

社内研修では、講師が通常の業務と研修の準備・運営を兼任することが多く、負担が大きくなります。特に教材作成や参加者の質問対応など、時間と労力を要する作業が加わるため、講師自身の業務効率が低下する恐れがあります。この負担が続くと、講師のモチベーションや健康状態に影響を与える可能性があり、結果的に研修の質が下がるリスクも生じます。

2. 講師の能力で研修効果に影響が出る

社内の講師が持つ知識やスキルのレベルにより、研修の効果が左右されます。経験やスキルが不十分な講師の場合、受講者が十分に理解できなかったり、誤った知識が伝わる可能性があります。また、講師が教育の専門スキルを持たない場合、受講者を引き付ける説明や適切な指導が困難となることも課題です。

3. 不正確な知識・スキルが伝承される可能性がある

社内研修では、社内に蓄積されたノウハウや慣習をそのまま伝えることが多いため、誤った情報や時代遅れのスキルが引き継がれるリスクがあります。特に、知識や手法が頻繁に更新される分野では、研修内容が最新のものに追いつかない場合があり、社内全体の競争力を低下させる恐れがあります。

4. 新しい知見やスキルの研修が難しい

社内のリソースだけで最新の知識やトレンドを研修に取り入れるのは難しい場合があります。特に、外部環境や技術が急速に進化する分野では、外部の専門家や研修サービスを利用した方が効率的です。社内研修のみで進めようとすると組織の成長に必要な新しいスキルや知見の獲得が遅れる可能性があります。

05社内研修と社外研修の違い

ここまで社内研修の目的やメリット・デメリットを紹介しました。ここでは社内研修と社外研修の違いを紹介します。代表的な違いは以下です。

| 社内研修 | 社外研修 | |

| 実施場所 | 社内またはオンライン | 外部の研修施設やオンライン |

| 講師 | 自社の従業員 | 専門家やプロの講師 |

| コスト | 特になし | 講師依頼料(もしくは受講料)、会場費 |

| 内容 | 自社の文化や業務に特化した内容 | 一般的なビジネススキルや専門知識、業界のトレンドなど、広範囲な内容 |

| 柔軟性 | 日程や内容を自社に合わせて調整可能 | 開催日時・内容は外部状況に左右される |

社内研修は自社内やオンラインで実施することができ、研修内容も自社の業務や組織文化に特化した内容を組むことができます。また、講師も社内から選定するため、費用コストはかからないのが特徴です。

一方で、社外研修は外部の研修施設やオンラインで実施することが多く、一般的なビジネススキルや専門知識、業界のトレンドなど、広範囲な内容を学ぶことができます。しかし受講料や講師料などコストが高くなってしまいます。また、開催日時や内容の柔軟性といった観点でも社内研修では柔軟に対応できるのに対して、社外研修は講師や研修場所のスケジュールの調整が難しい点にも違いがあります。

06社内研修の設計方法

社内研修を行う際は、まず最初に全体設計を行うことが必要不可欠です。研修の設計は大きく5つのステップに分かれます。それぞれについて解説していくので、研修を設計する際の参考にしていきましょう。

1.課題の洗い出し

社内研修の設計を行う際に、まず初めに取り組むべきなのは、課題の洗い出しです。どんな会社にも課題があり、その課題の種類や数も会社によって様々です。社内にどのような課題が存在し、優先的に解決する必要がある課題は何か、ということを最初に洗い出しておきましょう。研修設計の最初の段階で課題を詳しく洗い出すことで、研修のゴールや研修の方法を決めやすくなるため、課題の洗い出しは非常に重要なステップです。

2.研修のゴールを設定

社内に存在する課題を洗い出すことができたら、次はゴールを明確に設定しましょう。当たり前のことですが、研修においてゴールは非常に大切です。研修のゴールがはっきりしていないと、研修の効果は発揮されません。研修は何を目的として、何のために行われるのか、ということをはっきりさせることで研修の設計もしやすくなり、設定した目的を軸に、一貫した研修計画を立てることが可能になります。そのため、社内の課題に基づいて、明確なゴールを設定することが非常に重要です。

3.研修方法を決定

社内研修を効果的に実施するためには、研修の方法を適切に決定することが重要です。研修方法を選ぶ際は、学習内容や受講者の特性、研修の目的に応じて決めましょう。例えば、実技を伴うスキルの習得が目的の場合は、実践的なワークショップやOJTが効果的です。一方で、理論や知識の習得が目的であれば、講義形式やオンライン研修が適しています。研修方法を決定する際は、受講者の学びやすさや、学んだ内容をどのように実務に応用できるかを考慮し、適切な方法を選びましょう。

4.研修計画を作成

研修手法が決まったら、研修計画を作成していきます。研修計画とは具体的に、研修を行う期間や実施時期、場所、研修のテーマなどです。社内研修において、この計画の段階は非常に重要です。例えば、ZoomなどのWeb会議ツールを用いてオンライン研修を行う場合、インターネット環境や端末を整える必要があり、集合研修で行う場合でも、講師との入念な打ち合わせなどが必要になります。そのため、研修計画の作成段階で、しっかりと準備を行うようにしましょう。

5.フォローアップの方法を決定

最後に、社内研修後のフォローアップの方法を考えましょう。社内研修の効果を高めるためには、しっかりとフォローアップを行うことが重要です。研修のフォローアップの方法にはアンケートやレポートなどがあります。

アンケートは比較的簡単に回答を集めることができ、理解度をすぐに把握できますが参加者が何を学んだかということを深く振り返ることが難しいと言われています。反対に、レポートは作成、確認ともに時間を要してしまいますが、受講者が何をどの程度学んだかをアンケートよりも深く振り返ることができるため、上司から充実したフィードバック、その後のサポートを受けることができます。

07社内研修の内容

社内研修の内容は、各階層で異なります。この章では、新入社員・若手/中堅社員・管理職という3つの階層に対して、どのような研修内容がおすすめかを紹介します。

新入社員

新入社員は学生から社会人になったばかりで社会人としてのマインドセットができていない社員も多く存在します。そのため、新入社員には基礎的なスキルや考え方を学ぶ研修内容がおすすめです。具体的には、以下のような研修内容が候補となります。

- ・マインドセット

- ・ビジネスマナー

- ・Word/Excel/PowerPoint

- ・ロジカルシンキング

- ・コミュニケーション

この中でも、特にマインドセットやビジネスマナーは多くの企業で新入社員研修の内容に設定しています。人事預かりの期間が2週間や1ヶ月ほどあるのであれば、Word/Excel/PowerPointやロジカルシンキングなども新入社員研修として実施しておくことで、現場に配属した後のOJT担当者の負担を軽減することができます。

若手/中堅社員

若手/中堅社員は、自身の仕事は自走しつつ、チームや後輩のことも考えて仕事をする必要があります。そのため、生産性の向上やPDCAといった自身の能力向上だけでなく、コーチングやチームビルディングなどの知見も求められるでしょう。具体的には以下のようなスキルが、研修内容の候補となります。

- ・生産性の向上

- ・PDCA

- ・コーチング

- ・フィードバック

- ・チームビルディング

特に中堅社員は次の管理職を担う存在とみられることも多く、後輩指導やチームビルディングのスキルを研修によって伸ばすことで、昇進へのステップともなるでしょう。

管理職

管理職は、部下となる若手社員や中堅社員を育成したり、組織全体を引っ張って成果を生み出すことが求められます。そのため、具体的には以下のような研修内容が候補となります。

- ・チームマネジメント

- ・業務管理・改善

- ・部下の教育・指導方法

- ・リスクマネジメント

- ・戦略策定

- ・組織マネジメント

- ・目標管理/設定

- ・コンプライアンス

このように、管理職には多くのスキルが求められます。特に、目標管理や目標設定については、組織としての成長だけでなく、メンバーのエンゲージメントにも関わる重要な項目なので、研修内容として重視する企業が多い傾向にあります。

08オンライン研修|Schoo for Businessの紹介

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

人材育成に関するSchooの講座例

Schooでは9,000本以上の動画をすべて自社で作成します。この章では、人材育成・研修に関するSchooの講座を紹介します。研修担当者の方であれば、10日間限定でSchooの全授業をお試し視聴できるデモアカウントを発行可能ですので、気になるものがあれば、お気軽にお問い合わせください。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。社会に出てからの「学び」は、学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動です。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

09まとめ

社内研修は、自社の従業員を講師として選定するため低コストで実施することができ、会社の文化や歴史、業務に関する知識を学ぶのにおすすめの研修です。しかし、講師の負担が大きく、講師の能力で研修効果に影響が出るなどのデメリットも存在します。そのため社内研修で行うべき内容を綿密に設計した上で、実施すると良いでしょう。