キャリアパスとは|キャリアプランとの違いや具体例を紹介

キャリアパスとは、従業員が組織内でキャリアを積み重ねるための過程や道筋を示すものです。従業員のモチベーション向上のために導入する企業が増えています。本記事ではキャリアパス制度の仕組みやメリット、導入の流れを解説します。

- 01.キャリアパスとは

- 02.キャリアパスとキャリアプランの違い

- 03.キャリアパスが注目されている背景

- 04.キャリアパスの具体例

- 05.キャリアパス制度のメリット

- 06.キャリアパス制度の導入手順

- 07.キャリアパス制度を効果的に活用するコツ

- 08.キャリアパスを支援している企業事例

- 09.キャリア研修|Schoo for Business

- 10.まとめ

01キャリアパスとは

キャリアパスは、企業などの組織内で従業員がどのようにキャリアを積み重ねていくのか、その過程や道筋を示すものです。キャリアパス制度とは、従業員が目指す職務やポジションに到達するまでに、どのような仕事をいつまで経験し、どのスキルや能力をどのレベルで習得する必要があるかを明確化する仕組みを指します。制度を導入することで、昇進や昇給の基準が可視化され、従業員は将来像を描きやすくなり、企業側も人材育成を計画的に進めやすくなります。

02キャリアパスとキャリアプランの違い

キャリアパスとキャリアプランは混同されやすい概念ですが、その主体が異なります。キャリアパスは企業や組織が従業員に提示する道筋であり、特定の役職やポジションに至るまでに必要な経験やスキルの習得段階を示します。一方でキャリアプランは、従業員が自らの将来像を描き、どのようにキャリアを形成していくかを計画するものです。組織視点のキャリアパスと、個人視点のキャリアプランを組み合わせることで、従業員の成長と企業の戦略を一致させることが可能になります。

03キャリアパスが注目されている背景

かつて日本企業では、終身雇用や年功序列の制度が前提とされ、昇進がキャリアの中心に据えられていました。新卒で入社した社員が定年まで勤め上げるという価値観が一般的であったため、個人が将来のキャリアを主体的に設計する必要性はそれほど高くありませんでした。

しかし近年、これらの制度は崩壊し、転職や多様な働き方が当たり前となり、従業員のキャリアプランは大きく多様化しています。その結果、企業側には一律の昇進モデルではなく、個人のキャリアプランに柔軟に対応できるキャリアパスを提示することが求められるようになりました。企業が明確なキャリアパスを示すことは、人材の定着や育成だけでなく、採用活動における魅力向上にもつながります。

04キャリアパスの具体例

Schooの授業「doda編集長が教える キャリアの選択肢の広げ方・選び方」では、業種ごとのキャリア形成に役立つ具体例が紹介されています。本章では授業内容を参考に、営業職・事務職・企画職・クリエイティブ職・IT職のキャリアパスを一般論として整理します。キャリアパスは職種ごとに積み上げ型と転職・異動型の両面があり、いずれもスキル習得や経験の幅を広げることが将来の成長につながります。

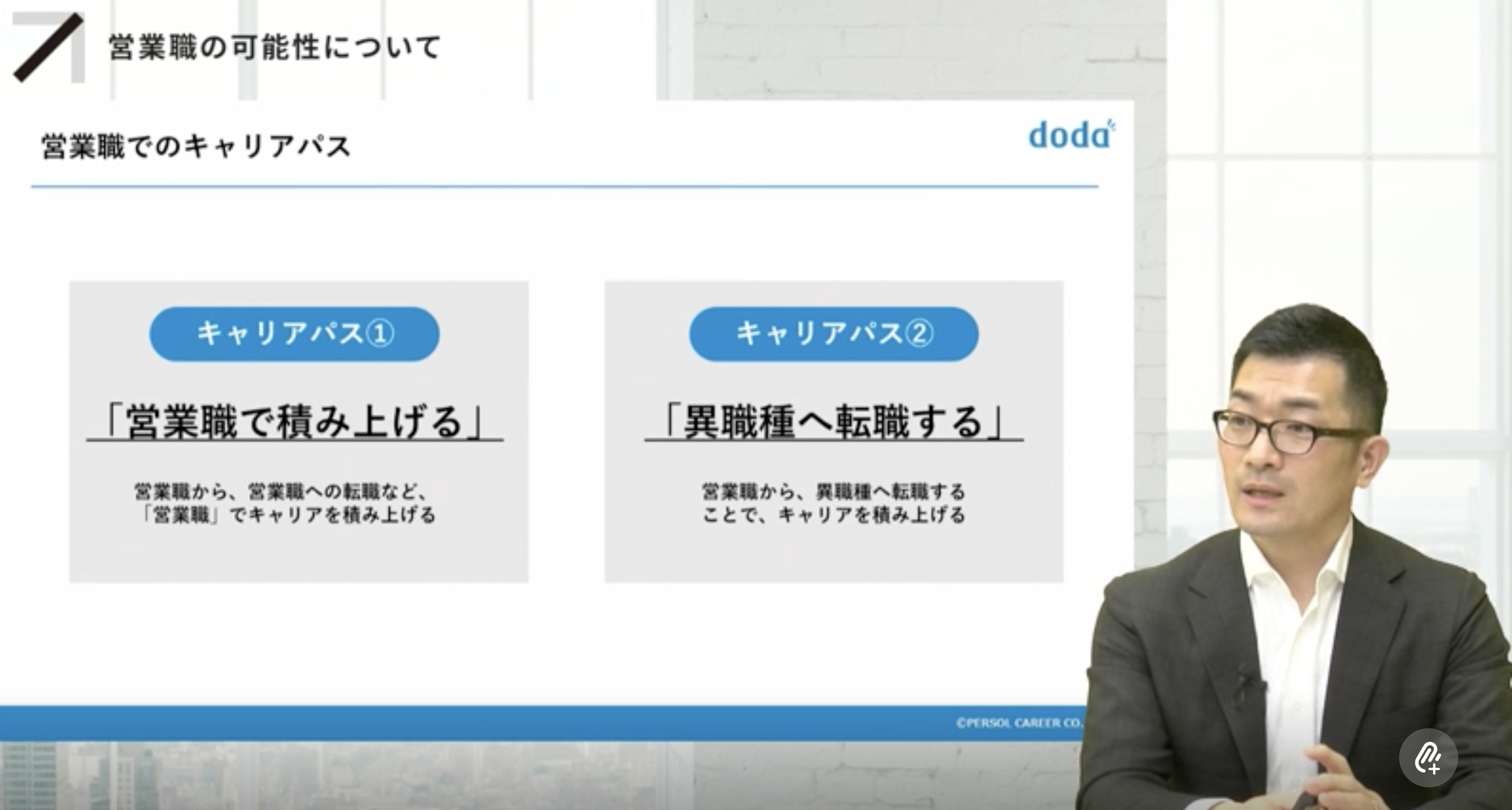

営業職

営業職のキャリアパスは、インサイドセールスからフィールドセールス、カスタマーサクセスへと段階的にスキルを積み上げていく方法が一般的です。小規模顧客から大規模案件に移る、あるいは異業種に転じることで新たな提案力を磨くケースもあります。また、営業経験を基にマーケティングや営業企画へ転職する道も広がっています。顧客理解や課題解決力を土台に、幅広い職種へ活躍の場を広げられるのが営業職の特徴です。

参考:Schoo|「営業職」で得られるスキル、将来のキャリアパスの可能性を知る

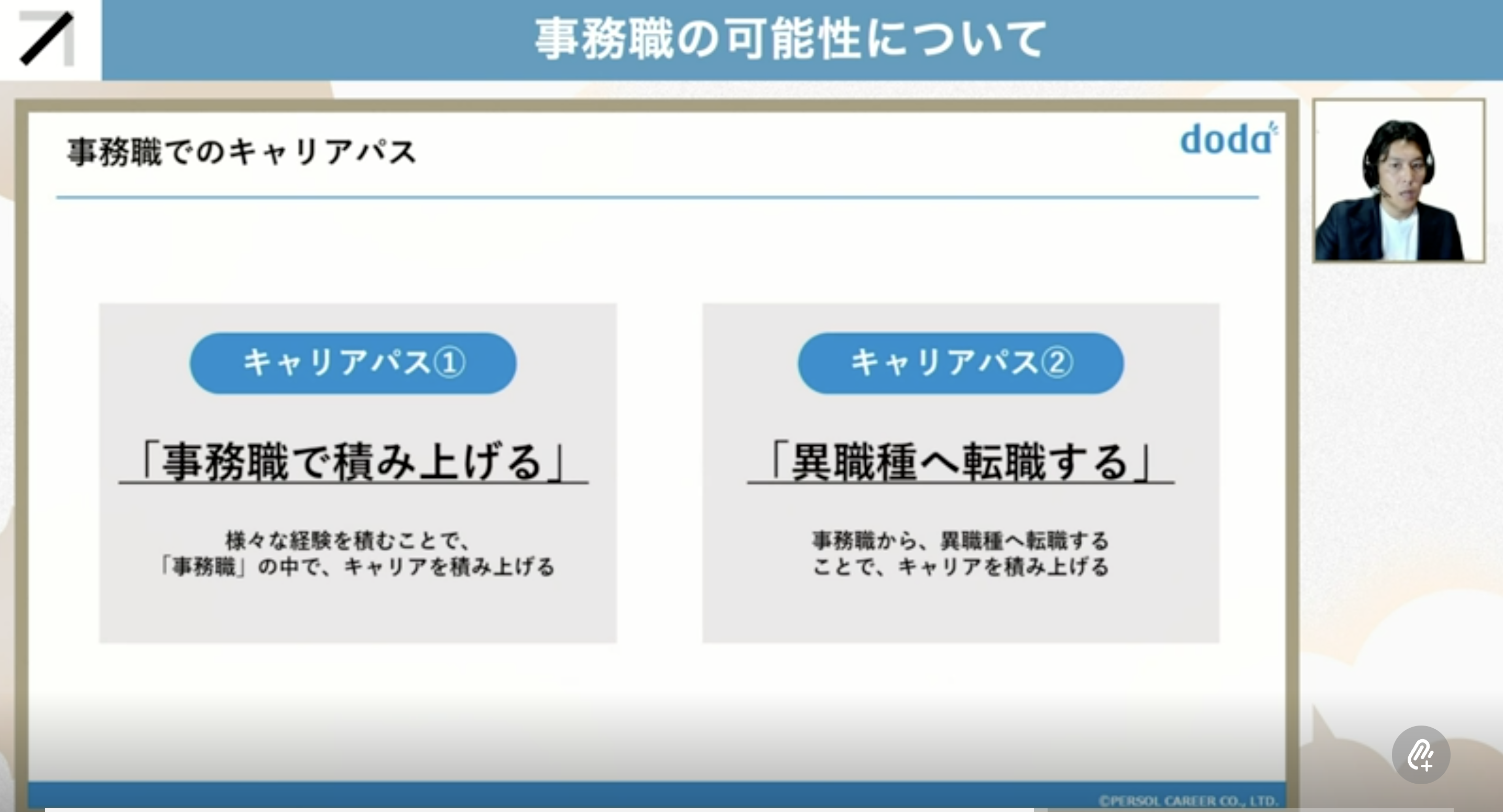

事務職

事務職は、業務効率化やマネジメントスキルを磨きながら管理職を目指す積み上げ型のキャリアと、異職種へのジョブチェンジの両方が可能です。例えば、営業事務から営業企画へ転じたり、PCスキルを活かしてエンジニア職に移る事例もあります。調整力やマルチタスク力が評価され、広告営業や企画職に進むケースも少なくありません。幅広い業務を支える基盤を持つため、事務職で培ったスキルは多職種へのキャリア展開に生かせます。

参考:Schoo|「事務職」で得られるスキル、将来のキャリアパスの可能性を知る

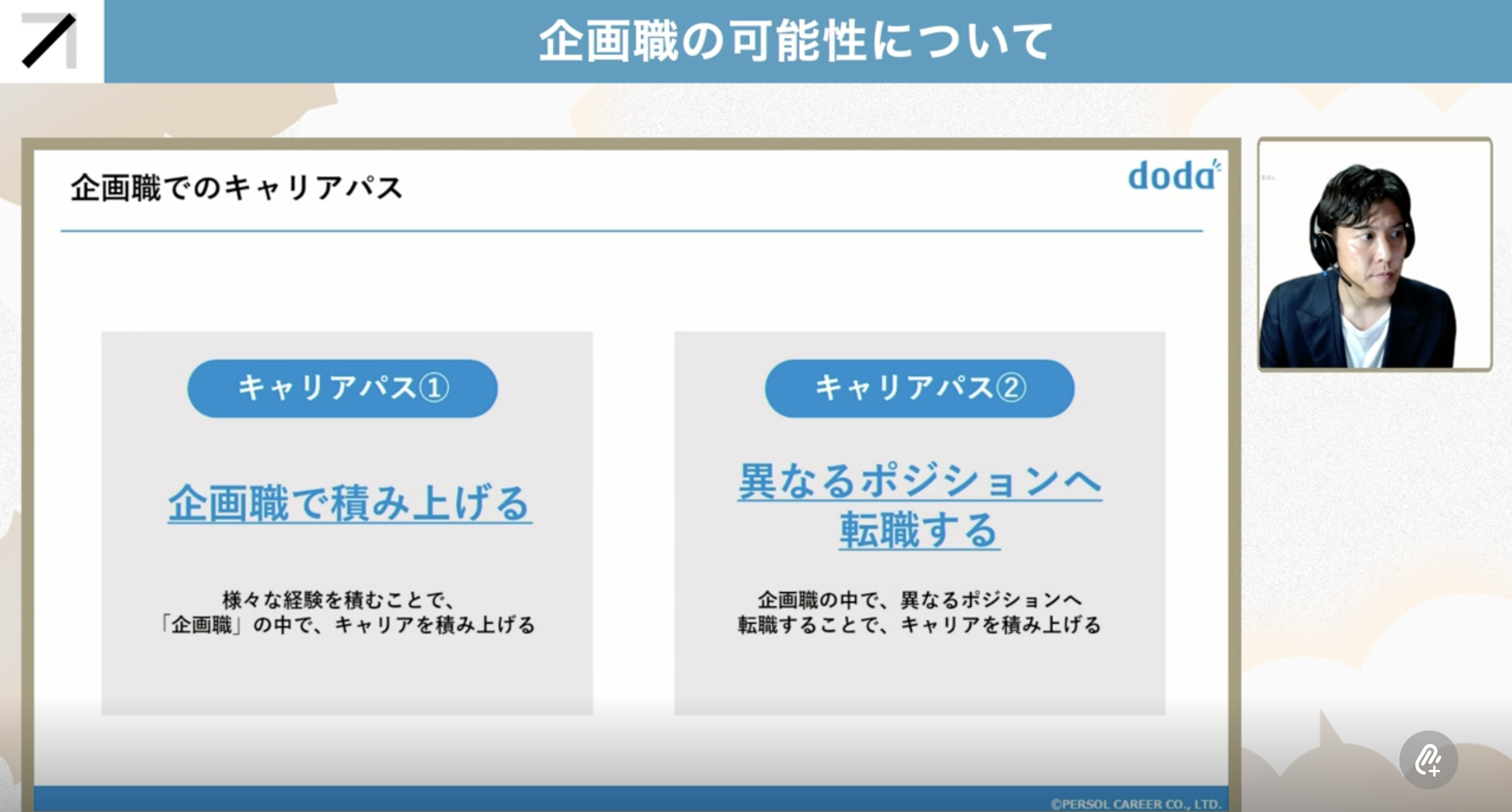

企画職

企画職のキャリアパスは、マネジメント経験を積んで組織をリードする道と、専門性を高めてスペシャリストを目指す道があります。また、事業管理から事業企画へ移行するなど、上流工程へステップアップするケースも多く見られます。さらに、異業種や他部門への転職・異動を通じてスキルを活かすパターンもあり、数値分析力や企画立案力は汎用性が高いため、幅広い分野で求められる強みとなります。

参考:Schoo|「企画職」で得られるスキル、将来のキャリアパスの可能性を知る

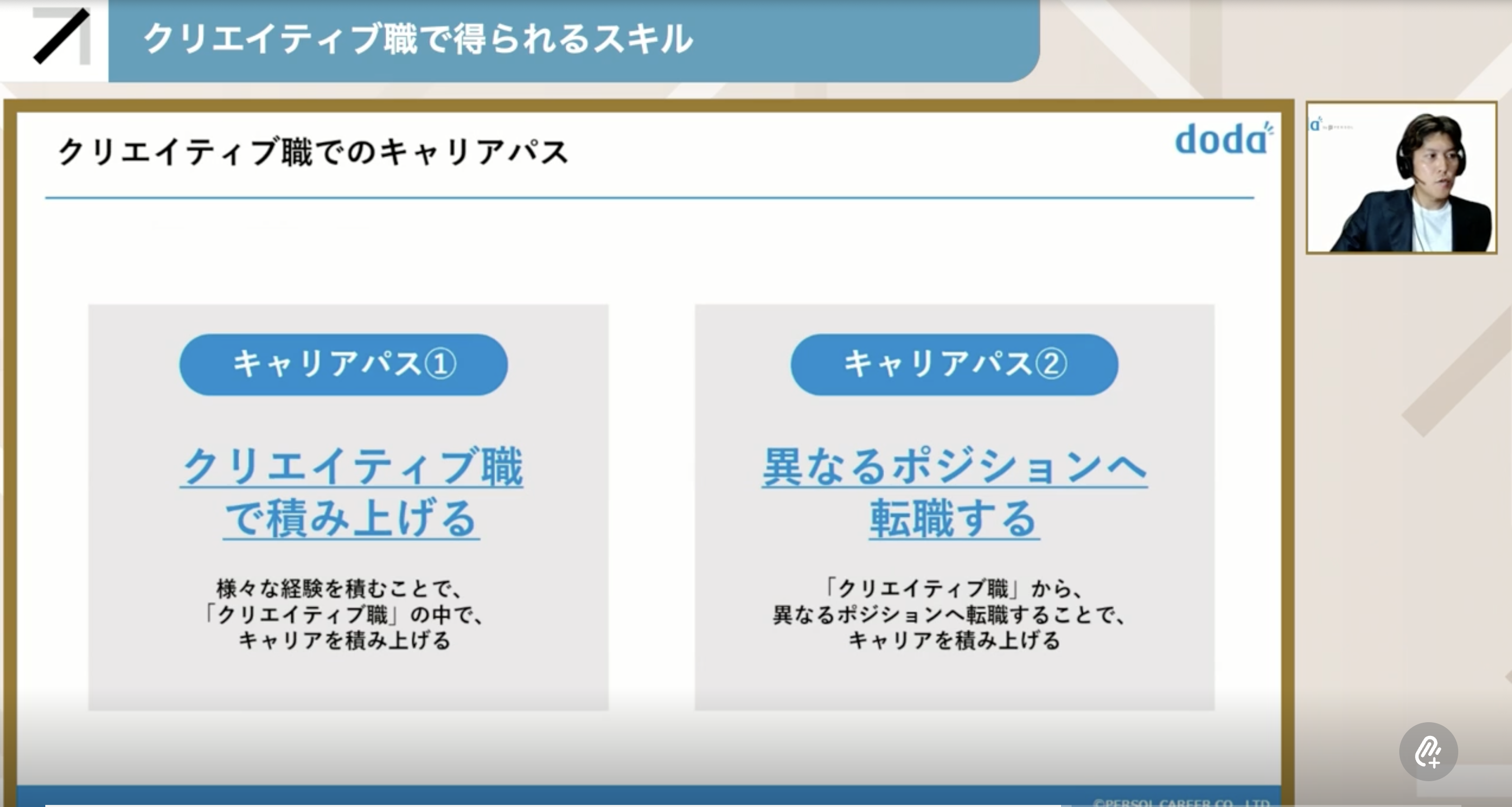

クリエイティブ職

クリエイティブ職では、デザイナーからディレクターへと役割を広げ、マネジメントやプロジェクト全体をリードするキャリアパスが一般的です。また、異業種や異職種に転じて新しい領域に挑戦するケースもあります。例えば、広告制作から事業会社の広報・宣伝に移るなど、培った表現力や企画力を異なる環境で活用することが可能です。経験の幅を広げることで、クリエイティブ職ならではの独自の強みを発揮できます。

参考:Schoo|「クリエイティブ職」で得られるスキル、将来のキャリアパスの可能性を知る

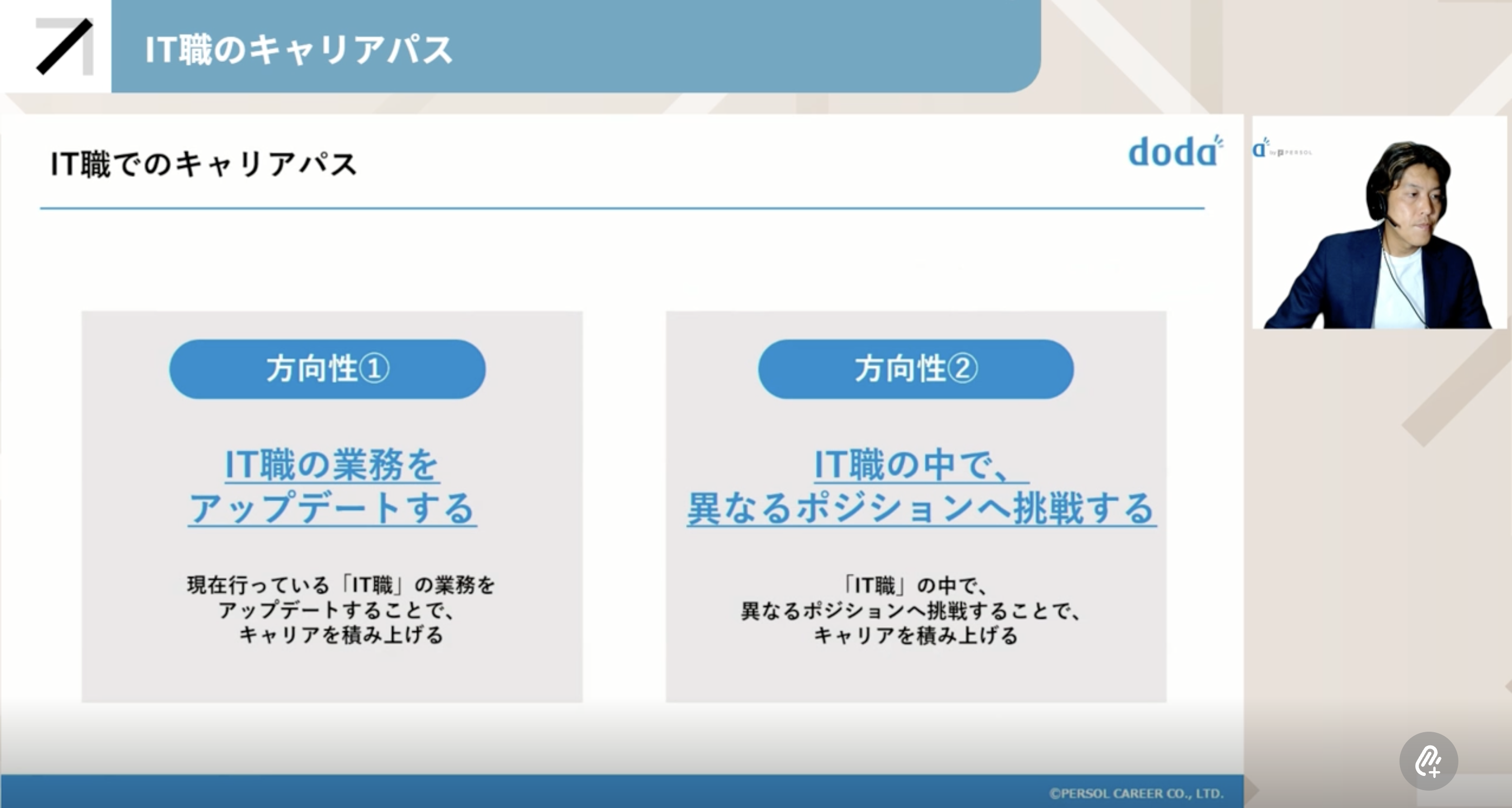

IT職

IT職のキャリアパスは、システム開発や運用の経験を積み上げ、プロジェクトマネジメントやデータサイエンスの分野で専門性を高める道があります。開発エンジニアからQAエンジニア、エンジニアからITコンサルタントへと役割を広げる事例も多く、技術力と課題解決力の両方が求められます。IT領域は進化が速いため、継続的なスキルアップが不可欠であり、学びを続ける姿勢が将来のキャリアを支える鍵となります。

05キャリアパス制度のメリット

キャリアパスを描くことは従業員と企業の双方にとって以下のメリットがあります。

- ・社員のモチベーション向上

- ・採用要件の明確化

- ・適材適所の人材配置

ここでは、上記について詳しく解説します。

社員のモチベーション向上

キャリアパス制度を通じて将来のステップが明確になることで、社員は成長の見通しを持ちやすくなります。具体的な目標や評価基準が示されることで努力の方向性が定まり、成果に対する意欲が高まります。達成感を得る機会が増えることは、組織への定着率向上や長期的な貢献意識の醸成にもつながります。

採用要件の明確化

キャリアパス制度を設けることで、採用段階における必要スキルや経験の基準が明確になります。企業側は適任人材を見極めやすくなり、採用効率を高めることが可能です。また、候補者にとっても入社後のキャリアイメージが具体化されるため、企業選びの判断材料となり、入社後のミスマッチを防ぐ効果があります。

適材適所の人材配置

社員ごとのキャリアパスを把握することで、その人材の志向や強みに応じた役割を設定しやすくなります。適材適所の配置が実現することでチーム全体のパフォーマンスが高まり、社員自身も能力を発揮できる環境を得られます。組織と個人双方の成長を支える基盤としてキャリアパス制度は重要な役割を果たします。

06キャリアパス制度の導入手順

キャリアパス制度を導入する際には、どのような手順で進めればよいか迷う担当者も少なくありません。制度は「等級制度」「研修制度」「賃金制度」「評価制度」の4つを基盤とし、さらに運用段階ではフォローアップ体制が不可欠です。ここでは各制度の設計方法と導入手順を整理し、実際の制度構築に役立つポイントを解説します。

関連記事:キャリアパス制度とは|類似用語との違いや具体的な導入手順を解説

等級制度を設計する

全ての職種において、役職や階層と業務内容を言語化し、各階層に必要なスキルや能力を明確にします。一般的には部長や課長といった役職ごとに分けられますが、一般社員でも経験年数やスキルに応じて細かく階層を設定することが重要です。遠い将来だけでなく、短期的な目標も提示することでキャリア形成のイメージを持ちやすくなります。

研修制度を設計する

社員が望むキャリアを形成できるよう、必要なスキルを習得できる研修制度を整備します。階層ごとに適切なタイミングで学習機会を設け、社内研修に加え外部サービスを活用するのも効果的です。また、自己啓発を促進するために書籍購入費やセミナー参加費を企業が補助する方法も有効です。

賃金制度を設計する

設計した階層に応じて、責任やスキルの重さに見合った賃金制度を設計します。一般的には「300万円〜500万円」といったレンジで設定されますが、業務量や責任に対して水準が低いとモチベーション低下を招くため注意が必要です。透明性のある賃金制度は社員の納得感を高め、定着率にも影響します。

評価制度を設計する

評価の基準を明確にし、社員に開示できる形で制度を整えます。能力やスキル、成果、勤務態度など複数の要素を組み合わせ、「〇」「△」「×」など段階評価を導入することで、成長途中の社員も適切に評価できます。公平で透明性の高い評価は社員の信頼感を醸成します。

フォローアップ体制を作る

キャリアパス制度は、社員に理解され活用されて初めて効果を発揮します。そのため、定期的な面談や異動時のサポートを含むフォローアップ体制を整えることが不可欠です。キャリア構築に関する助言や必要な研修の確認を通じて、社員が制度を適切に活用しているかを把握できます。定期的な話し合いにより新たな気付きや制度の改善も可能となり、長期的な成長や離職防止に直結します。

07キャリアパス制度を効果的に活用するコツ

キャリアパス制度を効果的に活用するコツは、以下の通りです。

- 1:人事異動に柔軟性を持たせる

- 2:キャリアデザイン研修を実施する

- 3:自由に学べる環境を用意する

- 4:定期的に見直す

キャリアパス制度は、従業員のモチベーション向上や人材定着に役立つ一方で、導入して終わりでは十分に機能しません。効果的に活用するには、社員が納得し、主体的にキャリア形成を進められる環境を整えることが重要です。ここでは、企業が制度を実際に活かすためのポイントを紹介します。

人事異動に柔軟性を持たせる

人事異動に柔軟性を持たせることで、社員は自ら望むキャリアを描きやすくなります。公募制度を導入するなど、異動の選択肢を広げることはモチベーション向上に直結します。制度を活用できる環境を整えることが、キャリアパスの実効性を高める鍵となります。

キャリアデザイン研修を実施する

キャリアパスを提示しても、社員が自分の進む道をイメージできない場合があります。その課題を解決する方法として有効なのがキャリアデザイン研修です。研修を通じて将来像を具体化できれば、社員は主体的に行動を選択しやすくなり、長期的な成長にもつながります。

関連記事:キャリア研修の内容とは?キャリアデザインを人材育成に落とし込むための6つの工程

自由に学べる環境を用意する

社員が自主的にスキルを磨ける環境を提供することも大切です。社内外の研修受講支援や、オンライン学習サービスの活用などを通じて学習機会を広げましょう。社員が必要とするスキルを自由に学べる環境が整えば、制度を活用したキャリア形成が進みやすくなります。

定期的に見直す

キャリアパス制度は、一度作ったら終わりではなく、定期的に見直すことが必要です。社会環境や事業戦略の変化に合わせて調整しなければ、現状に合わない制度になってしまいます。面談やアンケートを通じて社員の声を取り入れることで、制度の改善や信頼性向上につながります。

08キャリアパスを支援している企業事例

キャリアパス制度は、具体的にどのように導入していくのでしょうか。ここでは厚生労働省主催のグッドキャリア企業アワードを受賞した企業を中心に、導入事例について解説していくので、これからキャリアパス制度の導入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

システムインテグレーションなど、情報サービスを提供するNTTデータでは、人材を重要な経営資源として位置付け、プロフェッショナル人材の育成を目指して、社員の目指す姿やタイプごとにロードマップを提示し、それぞれの到達レベルを認定したり、四半期ごとに上司との面談を実施するといったキャリアパス制度を導入しています。これにより、社員の満足度向上や企業の増収といった効果が出ています。

キヤノン株式会社

デジタルカメラやオフィス複合機、産業機器などを提供するキヤノンでは、グローバル人材育成の一環として、キャリアパス制度の充実に取り組んでいます。具体的には、研修部門と相談業務を主体とする部門で部署を分け、サポート体制を強化したり、社内公募制度を導入したりなど実施しています。結果として、社員が主体的にキャリア形成を考えるきっかけとなり、カウンセラーへの相談数が1000年対比で165%増となったり、専門領域を超えたキャリアチェンジが起きるといった変化が起きています。

株式会社JTB

旅行代理店大手のJTBでは、経営改革の一環として、キャリア改革を実施。社員の成長を促していくために、社内育成プラットフォーム「JTBユニバーシティ」を開校し、eラーニング形式で「学びの機会」を提供したり、キャリアデザイン研修として、キャリアについて考える機会を提供しています。その結果、新たな能力開発のため、eラーニングの利用率が向上するなど、社員のキャリア意識は向上しています。

株式会社三井住友銀行

メガバンクの一角である株式会社三井住友銀行では、中期経営計画に併せて、これまで本部主体でおこなっていた人材育成をOJTを主体とした現場主導の育成に変更。エンゲージメントサーベイを用いて、従業員のエンゲージメントを測定し、PDCAを回していきながら、個人の能力や適正に合わせた育成を目指しています。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠グループのシステムインテグレーターである伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では、社員のキャリア支援や働きがいのある職場づくりを目指して、キャリア支援制度の取組を実施。年に一回の面談を通して、上司・部下間でキャリアや価値観をすり合わせる「キャリア形成支援制度」や社員のキャリア開発を支援するため、社内でキャリアコンサルタント有資格者に相談ができる「キャリアフォロー面談」を実施しています。また、スライドワークや時間単位有給など、柔軟な働き方を実現できる制度を整備。結果として、上司・部下間のコミュニケーションが活性化され、社員の定着率やモチベーションが向上しました。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

09キャリア研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。キャリア研修や管理職研修だけでなく、自律学習のツールとしても活用できるため、キャリアオーナーシップの推進に注力する企業で多く導入されています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

キャリア研修に関するコンテンツ一覧

| 研修内容 | 時間 |

| やりたいこと・WILLの見つけ方 | 2時間 |

| 「普通の会社員」のすごい力 - リスキリング時代をどう生きるか | 1時間 |

| 内省 キャリアの方向性を考える | 30分 |

| 私、このままで大丈夫? 悩む人のキャリアの見つけ方 | 50分 |

| あなたのキャリアを導く3つの「リスキリングマップ」 | 3時間 |

| 自分のキャリアを整理・整頓しよう | 1時間 |

| 40代からの安心キャリアプラン入門 | 1時間 |

| 「キャリアづくりの教科書」著者に聞く 幸せの選択 | 1時間 |

| 手軽にできる振り返り・内省の習慣 | 1時間 |

| 『ゆるい職場』の著者が解説 ‐ 20代で差がつくキャリア | 1時間 |

| 本当になりたい自分を見つけるセルフブランディング | 1時間 |

| キャリアのコンパスを持とう | 25分 |

| doda編集長が教える キャリアの選択肢の広げ方・選び方 | 5時間 |

| 国際エグゼクティブコーチの女性のキャリアお悩み相談室 | 3時間 |

| 多様性社会を生きるライフキャリア論 | 40分 |

| データで考えるキャリアデザイン〜自分の選択肢と可能性を広げる | 4時間 |

| 幸せに生きるための最新キャリア術 | 1時間 |

| 20代のための同期に負けないキャリアアップ戦略 | 5時間 |

| 「5年後の自分」を思考する技術 | 1時間 |

| まじめすぎる女性のためのキャリア処方箋 | 1時間 |

| 40代から考えたいセカンドキャリア~好きな場所でワクワク働く | 3時間 |

| 自分の“強み”を活かすこれからの働き方の話 | 2時間 |

| キャリアロジック-これからのキャリアについて- | 1時間 |

| 30歳からのキャリア相談室 | 1時間 |

| 「やりたいこと」を見つける自己理解 | 1時間 |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,0000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

10まとめ

キャリアパス制度は、従業員が将来のキャリアを描くうえでの道筋を明確にし、企業が人材を効果的に育成・活用するための仕組みです。終身雇用や年功序列の崩壊により、個々のキャリアプランが多様化する中、企業には柔軟で透明性のあるキャリアパスの提示が求められています。制度を導入することで、従業員のモチベーション向上や採用力の強化、適材適所の人材配置が可能となり、組織全体の成長につながります。さらに、定期的な見直しや研修を通じて運用を継続することで、社員のキャリア形成を支援し、長期的な定着や人的資本の最大化にも寄与します。キャリアパス制度は、従業員と企業がともに成長するための重要な基盤と言えるでしょう。

▼【無料】人的資本を最大化するキャリアオーナーシップ型組織のつくり方|ウェビナー見逃し配信中

自律的な組織を作るうえで重要なキャリアオーナーシップについてのウェビナーアーカイブです。社員のキャリア形成について悩んでいる方、社員の自律性の低さに課題を感じる方、人的資本を最大化するためのキャリアオーナーシップ型組織の作り方をお話します。

-

登壇者:田中 研之輔 様法政大学キャリアデザイン学部 教授

一橋大学大学院(社会学)を経て、メルボルン大学・カリフォルニア大学バークレー校で、4年間客員研究員をつとめ、2008年3月末に帰国。2008年4月より現職。教育・研究活動の傍ら、グローバル人材育成・グローバルインターンシップの開発等の事業も手がける。一般社団法人 日本国際人材育成協会 特任理事。Global Career人材育成組織TTC代表アカデミックトレーナー兼ソーシャルメディアディレクター。 著書―『先生は教えてくれない大学のトリセツ』(筑摩書房)『走らないトヨタ―ネッツ南国の組織エスノグラフィー』(法律文化社)『都市に刻む軌跡―スケートボーダーのエスノグラフィー』(新曜社)他多数