リモート研修とは?メリットや効果的に行うための4つのコツを解説

リモートワークが盛んになったことによって、リモートで行う研修にも注目が集まっています。しかしノウハウがあまりWeb上に無いので、試行錯誤しながら手探りで進めているという企業も少なくないでしょう。この記事ではリモート研修を効果的に行うための4つのコツをご紹介します。

- 01.リモート研修とは

- 02.リモート研修のメリット

- 03.リモート研修の課題点

- 04.リモート研修を効果的に行うための4つのコツ

- 05.リモート研修におすすめのツール

- 06.Schooのリモート研修を紹介

- 07.まとめ

01リモート研修とは

全世界で感染が拡大したコロナウイルスの影響によって、日本でも出社することを原則禁じて、リモートワークで業務を行っている企業も増えました。それに伴い、新入社員研修をリモートで行う、いわゆるリモート研修の導入が進んでいます。しかし、ほとんどの企業がリモート研修を行ったことがなく、どのように進めたらいいか・効果的に行うための方法などを模索しながら新入社員研修を進めているのが現状でしょう。

リモート研修の種類

リモート研修には大きく分けて、ウェビナー形式とeラーニング形式があります。ここではそれぞれの特徴について解説します。

ウェビナー形式

ウェビナー(Webセミナー)は、リアルタイムでオンライン上で行われるセミナー形式のリモート研修です。多くはWeb会議システムを使って行い、講師がライブでプレゼンテーションや講義を行い、参加者はビデオ会議ツールを通じてリアルタイムで参加します。ウェビナーは対話も可能なため、受講者は質問を投げかけたり、リアルタイムでフィードバックを受けることができます。

eラーニング形式

eラーニングは事前に録画した研修を視聴して学習する形式です。基本的には個別学習となるため、自分のペースで学習を進めることができます。何度でも視聴できるため、復習にも活用できることに加えて、ディスカッション等のグループワークの事前学習として活用するケースも多いです。

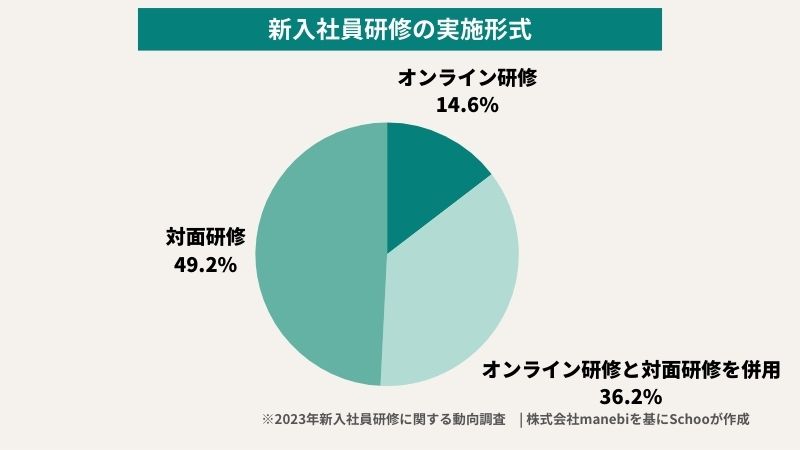

新入社員研修では半数の企業がリモート研修でも実施

社員教育支援システムを展開する株式会社manebiが実施した「2023年新入社員研修に関する動向調査」によると、新入社員研修の実施形式で「オンライン研修」もしくは「オンライン研修と対面研修を併用」と回答した企業は50.8%と全体の約半分となっています。コロナウイルスの影響を受けて普及した後も引き続き研修形式の一つとして取り入れる企業が多くいることが分かります。

▶︎参考:【2023年新入社員研修に関する動向調査】対面研修の実施企業は前年比+12%上昇で5割に。オンラインと対面を合わせた研修も定着

02リモート研修のメリット

リモート研修には、一般的なオフライン研修と比較して主に次の5つのメリットがあります。

- ・受講者の日程調整が容易

- ・研修の質を均一に保てる

- ・自分のペースに合わせて受講できる

- ・コストを削減できる

- ・開催場所にとらわれない

リモート研修は柔軟性や効率性を高めるだけでなく、受講者と主催者の両方にとって大きな利点があります。では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここではそれぞれについて具体的に解説していきます。

受講者の日程調整が容易

リモート研修は場所に縛られず、参加者が自宅やオフィスからアクセスできるため、地理的な制約を排除します。これにより、遠隔地に住む人や交通の不便な地域に住む社員にも教育機会を提供できます。また、会場を抑える必要がないなど、運営側にとってもコストの削減が可能です。

研修の質を均一に保てる

リモート研修では、すべての受講者が同じ教材にアクセスし、同じ質の教育を受けるため、教育機関や企業は品質を維持しやすく、一貫性のある学習が可能です。また、教育者やトレーナーはリアルタイムで進捗をモニタリングし、必要に応じて調整を行うことができ、受講者のニーズに合わせたサポートを提供できます。

自分のペースに合わせて受講できる

あらかじめ録画された研修を視聴して受講する場合では、受講者が自身のペースで学習を進めることができます。従来のオフライン研修では一つの進行ペースに合わせて進む必要がありましたが、リモート研修では受講者がコースや教材を自分の都合に合わせて消化できます。これにより、学習効率の向上が期待できます。

コストを削減できる

対面式の研修では、会場を借りるための費用がかかった理、参加者や講師が会場まで移動するための交通費、研修が複数日にわたる場合の宿泊施設の予約など、さまざまなコストがかかります。ですが、リモート研修の場合は、オンラインでの実施となるため、交通費、宿泊費、会場費などのコストを削減することが可能です。また、リモート研修では、移動時間や待ち時間が削減されるため、参加者や講師の時間が効率的に活用されます。これにより、仕事や他の活動に割く時間が増えるため、経済的な利益が生まれます。加えて、資料作成などもデジタル化することができるため、印刷などの費用も抑えられるというメリットがあります。

開催場所にとらわれない

前述したようにリモート研修の場合、会場の用意は不要です。そのため、コストを抑えられる上に、地理的な制約を受けることなく、世界中どこからでも参加できます。これにより、参加者の地理的な制約や移動の問題が解消され、より多様な人々が参加できるようになるというメリットがあります。

03リモート研修の課題点

前項で解説したようにリモート研修には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題点も存在します。主には次の3つが挙げられます。

- ・参加者の集中力は長く持たない

- ・リモート研修に適した研修内容が必要

- ・コミュニケーションの場がなくなる

- ・通信環境次第では受講に支障をきたす

リモート研修を効果的に実施するためには、これらの課題点に対する理解と対策が重要です。ここでは、それぞれの課題について詳細に解説していきます。

参加者の集中力は長く持たない

リモートという環境下で集中力を長時間持続させるのは非常に困難です。集中力の持続時間は最大で90分間と言われており、90分間ずっと集中力が続くわけではなく、集中力の波は15分周期と言われています。そのため、研修も15分を1セットと考えて、出来るだけ集中力が継続できるような仕組みを考える必要があります。特にリモート研修の場合では、周りの監視の目もなく、自宅でリラックスした環境下にいるので、集中力の持続はさらに難しい環境下にあると言えるでしょう。そのため、同時に発言することが難しいリモート研修では、活発な議論を促すための創造性と革新性が必要です。また、リモート研修にはカジュアルな会話の機会がなく、多くの場合、Web会議に参加し、タスクに個別に取り組むというスケジュールで構成されます。したがって、仲間とのつながりを築き、企業文化に溶け込む必要がある新入社員にとっては、リモート研修だけでは目的を果たせない場合があるでしょう。

リモート研修に適した研修内容が必要

リモート研修は、オフラインで行ってきた集合研修やグループワークなどとは勝手が違います。オフラインでは問題なく行えていたことも、リモート研修で行うとなると、上手くいかないということも珍しくありません。その多くはリモート研修の特性を考慮せずに、これまでオフラインで行ってきた研修内容をそのままオンラインに持ってきたことが要因でしょう。例えば、同時に話すことが難しいリモート研修で、活発なディスカッションを促すためには、人数を制限したりファシリテーションをしたりといったような創意工夫が求められます。

コミュニケーションの場がなくなる

リモート研修では、雑談をする場が格段に減ります。決められた時間にzoomなどのWeb会議ツールの部屋に入り、研修を受けたら、課題は1人で黙々と取り組む。そのような研修スタイルを取らざるを得ないのがリモート研修の課題の1つと言えるでしょう。特に新入社員の場合、同期や会社の人と雑談をすることも会社に溶け込むという意味で非常に重要になってきます。そのため、スキル重視の研修になりがちなリモート研修において、いかに会社に溶け込む施策を打てるかもリモート研修の全体設計として重要になってきます。

通信環境次第では受講に支障をきたす

リモート研修は、インターネットを通じて行われるため、十分な通信環境が必要です。しかし、参加者の地域や環境によっては、安定したインターネット接続が確保されていない場合があります。これにより、映像や音声の遅延、接続の断続などが生じ、受講に支障をきたすことがあります。これらの課題に対処するためには、安定したインターネット接続が確保されているかを参加者に事前確認し、適切なサポートを提供する必要があります。

04リモート研修を効果的に行うための4つのコツ

前項でも解説したようにリモート研修は、主に「集中力が続かない」「インタラクティブではない」といった課題があります。こうした課題が存在するリモート研修において、効果的に研修を行うためのコツとしては、次の4つがあります。

- ・集中力を持続させるには視覚からの情報を遮断する

- ・ファシリテーターとサポート役のタッグを作る

- ・通信環境は事前に整備しておく

- ・ディスカッションは4人以下で行う

課題を解決するような上記の取り組みが、そのままリモート研修を効果的に行うためのコツとなるのです。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。

集中力を持続させるには視覚からの情報を遮断する

リモート研修において、集中力を削ぐ主な要因はスマホでしょう。例えば、会社でスマホをいじるのには周りの目が気になっていたかもしれませんが、自宅では誰の目も気にしなくていいので、ついついスマホに手がいってしまうという人も少なくないはずです。集中力をスマホなどで削がれないためには、目の届く範囲に置かないという方法がおすすめです。目で見てしまうと、つい気が持って行かれる傾向にあると言われているので、自分の目の届く範囲になるべく集中力を削ぐようなものは置かないということを心がけてみましょう。

ファシリテーターとサポート役のタッグを作る

リモート研修を効果的に行うためには、研修を表で回すファシリテーターの役割を担当する人と、研修を裏で回すサポート役の人をタッグにしましょう。リモート研修には「繋がらない」・「やり方がわからない」などという緊急事態が付き物です。ファシリテーターは研修に入ってしまうとslackなどのチャットツールを確認したりするのが難しかったりするため、事前に緊急事態に対応する人を1人決めておくと、研修が円滑に行えます。また、頻繁に起こる事象をQ&A方式でまとめておくなどしておくと、素早い対応が可能となるのでおすすめです。

通信環境は事前に整備しておく

リモート研修をスムーズに行う壁となるのが、通信環境です。インターネット環境は各々異なるため、通信環境を全員同じ状態に保つのは難しいでしょう。そのため、タイムラグが生じたり、音が途切れたりといったようなエラーが起こるのは仕方がないかもしれません。ただし、打ち手がないわけではないのです。個人の環境ではなくツールの環境に視点を変えてみましょう。例えば、多くのユーザーがいるツールでは、アクセスするユーザーが多いと通信が途絶えたりなどのエラーが起きやすくなります。サーバー増設などで徐々に改善されつつありますが、ツールの選定と使う時間帯の見極めは重要かもしれません。

ディスカッションは4人以下で行う

zoomのようなWeb会議ツールを利用して、グループディスカッションを行っている企業も多いでしょう。しかし、「人数が多くて話すタイミングが難しい」・「同時に話し始めて譲り合う機会が増える」といったようなリモート研修ならではの課題も同時に増えています。どうしてもオンライン上という特性のため、人数が多いと話すタイミングを掴みにくかったり、会話を被せて議論を深めることが難しかったりします。そのため、グループディスカッションを行う場合は、4人以下で行うことがおすすめです。4人であれば参加者の顔をちゃんと見ながら話すこともできるため、話すタイミングを掴みやすく、人数が少ないため発言しない傍観者を作りにくいというメリットがあります。

▼リモート研修でのグループディスカッションに関して詳しく知りたい方はこちら▼

【関連記事】オンライン研修でグループワークを効果的に行うための3つのポイント

05リモート研修におすすめのツール

この章ではリモート研修におすすめのツールを紹介します。Zoomに代表されるようなWeb会議ツールだけでなく、グループワークなどでも使用できるツールも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

1:Zoom

多くの企業が導入しているZoomをまずご紹介します。Zoomの有料版にはbreakout roomsという機能があり、参加者を最大50のグループに分割することができ、最初は全員でグループディスカッションのお題や進め方を聞き、途中からグループに分けて少人数でディスカッションを行うことができるのです。また、breakout roomsは時間を設定することも可能なので、30分など時間を設定しておけば、自然とグループから全員の画面に戻すこともできます。しかし、これらの機能は有料版だけなので注意してください。

2:Google Meet

Zoom同様にWeb会議ツールとして利用者が多いツールがGoogle Meetです。Zoomのようにグループを分ける機能はないものの、Googleカレンダーからチャットルームに遷移することもでき、ちょっとしたミーティングではGoogle Meetを利用しているという企業も少なくありません。また、無料で一定の機能を利用できるというのもGoogle Meetのメリットです。Zoomの無料版は40分しか利用できないという時間の縛りがありますが、Google Meetは時間の縛りがないため、ZoomとGoogle Meetを併用している企業が多く見られます。

3:lino

lino(リノ)は、Web上で利用できるオンライン付箋サービスです。ユーザー登録すれば無料で利用できるので、ちょっとしたブレストやグループディスカッションのメモがわりにおすすめです。写真や動画もアップロードすることができるので、Google Meetで行ったディスカッションをそのままアップロードしておくという使い方もできます。無料版と有料版がありますが、有料版はアップロードできる付箋の上限が増えるだけなので、機能面での違いはほとんどありません。そのため、まずは無料版を利用してみて、有料版の利用を検討してみてください。

4:miro

miroはオンラインホワイトボードサービスです。付箋を貼るというlinoのような使い方もできれば、マインドマップを作成することもできるので、様々なオンラインミーティングで利用できます。miroには無料版と有料版があり、ビデオチャットが使えるのは有料版だけなので、Zoomと併用するなど工夫をすれば無料版だけでも十分にその機能を堪能できるでしょう。

社員が主体的に学ぶリモート研修とは

・プロから学べる質の高い授業が受け放題

・オンラインで集合学習ができる

スクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06Schooのリモート研修を紹介

Schoo for Businessでは9,000本以上の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schoo for Businessの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。

Schoo for Business |

|

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

階層別研修

上記したように、Schoo for Businessでは9,000本以上の授業を用意しているため、内定者研修から管理職研修までを幅広くカバーすることができます。これまで手間のかかっていた研修設計も、Schoo for Businessであればカリキュラムと対象者を選択するだけで完了することができ、研修担当者の工数を大きく削減することもできます。

階層別研修におすすめの研修パッケージ

階層別研修では、新入社員には基礎的なマナーやスキルを学んでもらい、中堅社員や管理職には部下の育成やマネジメントなどについて学んでもらうことが一般的です。ここでは、新入社員から管理職までの研修におすすめの研修パッケージを紹介します。

-

「ロジカルシンキングとは何か」や「ロジカルシンキングの基礎となる技術」などについて学びことができるパッケージです。

-

このパッケージでは、新入社員や若手社員が最低限知っておくべきExcelのスキルを学ぶことができます。

-

全10時間で、ビジネスマナーや報連相を学ぶことができるパッケージです。

-

報連相やPDCAといったビジネスマンとしての基礎の部分をしっかりとやり抜く「業務遂行力」について学ぶことができるパッケージです。

-

ビジネスパーソンに必須である課題解決力を身につけられる研修パッケージです。

-

社員一人ひとりが自分の悩みに合わせたコミュニケーションスキルについて学ぶことができる研修パッケージです。

-

マネージャーがチームのパフォーマンスを最大化させるために必要な部下育成のスキルを学ぶことができるパッケージです。

職種別研修

職種によって求められるスキルは様々ですが、Schooの研修パッケージを活用して職種別研修を行うことができます。Schooでは、営業職からデザイナー・エンジニアまで、幅広い職種に対応した授業を用意しているため、多様な職種に対応した研修を行うことができます。

職種別研修におすすめの研修パッケージ

全職種に共通するスキルもありますが、職種によって求められるスキルは様々です。ここでは、それぞれの職種に必要なスキルを体系化した研修パッケージをご紹介します。

-

営業経験が浅い、もしくは経験のない方を対象とした研修パッケージです。

-

基礎からwebマーケティングを学びたいという方を対象とした研修パッケージです。

-

プログラミング言語Javaを基礎から学びたい方を対象にしたパッケージです。

-

1人でWebデザインの全行程を行えるようになりたいWebデザイナーの方を対象とした研修パッケージです。

-

WebエンジニアとしてこれからRubyを勉強したいという方に向けて、基礎から学んだ知識を活用してWebアプリケーション作成を行うことのできる研修となっています。

テーマ別研修

社員それぞれの課題や改善点によって必要になってくるスキルは違います。Schooではビジネスマナーからチームビルディングまで、様々な種類の研修に対応できる研修パッケージを用意しています。

テーマ別研修におすすめの研修パッケージ

Schooのテーマ別研修では営業スキルやプログラミングスキルなど、幅広い分野のパッケージをご用意しており、それぞれの会社、社員のニーズに合った研修を行えるようになっています。ここではその一部をご紹介します。

-

営業経験が浅い、もしくは経験のない方を対象とした研修パッケージです。

-

基礎からWebマーケティングについて学べる学ぶことができるパッケージです。

-

初めてJavaを学ぶ方を対象に、基礎から学ぶことができるパッケージです。

-

WebエンジニアとしてこれからRubyを勉強したいという方に向けて、基礎から学んだ知識を活用してWebアプリケーション作成を行うことのできる

-

デザイナーやアプリ開発に関わる企画職、エンジニア1人1人がアプリデザインの考え方やプロトタイプ制作について学習できるパッケージです。

-

デザイナーとしてこれからWebデザインを勉強したいという方に向けて、デザインの基礎(レイアウト、色、文字、デザインの考え方など)とAdobe Photoshop CC / Illustrator CCの使い方について学ぶことができる研修パッケージとなっています。

3.オンラインマナー研修パッケージ を詳しく紹介

研修時間目安: 6時間分(60分×6コマ)

| 授業名 | 超基本 テレワークならではのマナー講座 |

| 時間 | 1時間(60分×1コマ) |

| 学べること | ・仕事におけるマナーの重要性 ・テレワークマナーの悩み |

| 授業名 | これから求められるデジタルコミュニケーション力 |

| 時間 | 5時間(60分×5コマ) |

| 学べること | ・効果的な「間」の取り方 ・メリハリのある「伝え方」 ・画面越しでコミュニケーションをとるときのポイント ・リアル会議とリモート会議との違い ・会議前にやっておくべきこと ・会議が盛り上がる「見える化」のテクニック ・オンライン会議で映えるテクニック ・相手の本音を引き出す「油田堀り」メソッド ・無意識を意識化するヒアリング ・自分探しのための「モーニングクエスチョン」 ・プレゼンで分かりやすい伝え方 ・シチュエーションに合わせたプレゼン ・五感を生かした伝え方 |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

管理画面で受講者の学習状況を可視化できる

Schoo for Businessには学習管理機能が備わっているため、研修スケジュールの作成を容易に行うことができます。さらに、社員の学習進捗度を常に可視化することができる上に、レポート機能を使って学んだことを振り返る機会を作ることも可能です。ここでは学習管理機能の使い方を簡単に解説します。

まず、Schoo for Businessの管理画面を開き、「研修を作成するという」ページで作成した研修の研修期間を設定します。ここで期間を設定するだけで自動的に受講者の研修アカウントにも研修期間が設定されるため、簡単にスケジュールを組むことができます。

この、管理者側の管理ツールでは受講者がスケジュール通りに研修を受けているかを確認することができます。もし決められた研修をスケジュール通りに行っていない受講者がいれば注意したり、話を聞くことができるなど、受講者がしっかりスケジュールを守っているかを確認することができます。

07まとめ

リモート研修を効果的に行うための4つのコツをご紹介しました。未来が見通せない状況ではありますが、今後リモート研修が増えていく可能性も十分にありえます。出社ができない状況が終わったとしても、全国展開している企業では今後オンライン研修で研修の画一化が進んでいくことでしょう。そのため、オフラインでの研修よりも効率化しつつ、効果も最大化していく。そのような創意工夫を様々なツールを利用して行っていく未来がすでに来ているのかもしれません。

▼オンライン研修に関して詳しく知りたい方はこちら▼

【関連記事】オンライン研修と集合研修のメリットとデメリットを比較

リモートワークにeラーニングを活用する。

eラーニング活用方法の資料を無料配布中!

動画学習を活用することで事前に業務に関する知識をインプットをした上で、集合研修やOJTに臨むことができます。

それにより集合研修やOJTの場は知識の定着を図ったり疑問点を解決したりといった時間に充てることができ、 研修をより効果的に行うことが可能です。

ビジネスマナーやコミュニケーション力などの基本スキルから、営業・プログラミング・デザインなどの実務スキルまで学べるので、自発的に学び成長していける人材の育成促進につながります。