新入社員の適切な研修期間は?期間別の効果や決め方を解説

学生から社会人へと移りかわる段階において、企業への入社時に新入社員へ向けて研修を行うところがほとんどです。新入社員研修は、これから社会人として仕事をするうえで必要な知識を取得させるために行います。 企業にとって大切な戦力となっていく人材を育てるために、新入社員の研修期間はどのくらいにするのが適切なのでしょうか。また、スムーズに進行するためにおさえておきたい・気をつけたいポイントなどはあるのでしょうか。今回の記事で詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご一読ください。

- 01.新入社員の平均研修期間は3か月

- 02.職種別にみる新入社員の研修期間

- 03.期間別にみた新入社員研修の効果

- 04.新入社員の研修期間を決める流れ

- 05.新入社員の研修期間の決め方

- 06.新入社員の研修期間を決めるポイント

- 07.短期間の新入社員研修で効果を感じるためのコツ

- 08.新入社員研修の終了から配属・業務開始までの流れ

- 09.新入社員研修にはSchooがおすすめ

- 10.まとめ

01新入社員の平均研修期間は3か月

新入社員の研修期間は、平均で3か月程度が多いようです。ただし、この期間は職種によって大きく異なるため、職種の特性に合わせて研修期間を設定する必要があります。

また、どこまでを新入社員研修と呼ぶのかによっても期間は異なります。オリエンテーションや基礎スキルの習得のみを新入社員研修と呼ぶ場合は1~2か月で終わりますが、現場配属後のOJTも含めて研修期間と捉える場合は3か月〜半年ほどと認識しておく必要があるでしょう。

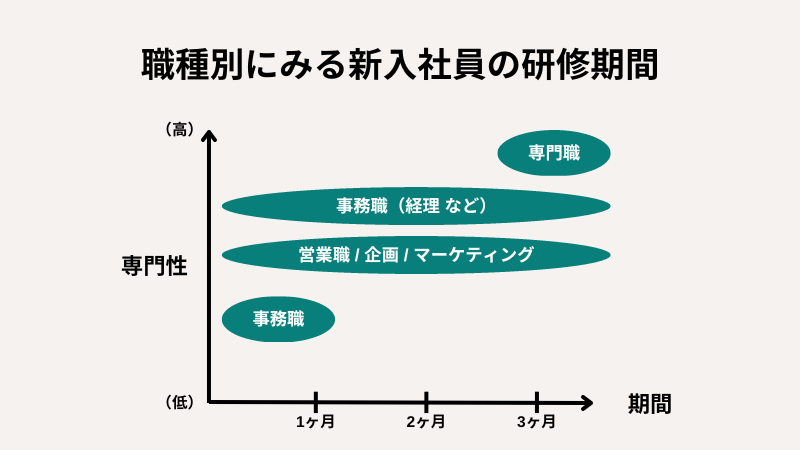

02職種別にみる新入社員の研修期間

職種によって業務に就く前に身につけなければいけないこと、覚えなければいけない知識などは変わってきます。そのためどのような職種に携わるかによって、研修期間は変わってくるのです。例として2つの職種における研修期間の目安をご紹介します。

ビジネス職の研修期間は3か月以内におさまることがほとんど

ビジネス職とは、営業職やマーケティング職、企画職などを指します。これらの職種は、専門知識を学ぶ必要がある必要がありますが、基本的な研修期間は3か月程度で、研修後はOJT(On The Job Training)形式で、実務に取り組みながら、スキルや経験を養っていきます。一方で、ビジネス職の中でも事務職は専門的な知識や技術が不要ですので、研修も3か月以内におさまるところがほとんどです。特に1か月前後に設定している企業が多い印象があります。ただ、事務職のなかでも専門知識を学ぶ必要がある経理職などであれば、3か月を研修期間とする傾向がみられます。

▼OJTについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】成功するOJT研修とは?

専門知識が必要な技術職は研修期間が3か月超えることも

技術職では実際に現場で専門的な職務に就くために、研修時間が3か月を超えることもあります。 また、どんな職種でも新人研修の段階では、部署などの配属先が決まっていない企業がほとんどです。研修を終えてから配属先を決めることになると、社員一人ひとり個々の性格や特徴をつかむために、ある程度の時間が必要と言えるのかもしれません。

03期間別にみた新入社員研修の効果

新入社員研修の効果は、期間別に評価することが重要です。研修の期間が経過するにつれて、新入社員の成長と効果が増加します。そのため、長期的な目標に合わせて研修プログラムを設計し、新入社員が効果的なプロフェッショナルとして発展できるようサポートすることが重要です。ここでは、研修期間別にみた新入社員研修の効果を解説します。

2週間

2週間の研修期間において、新入社員は会社や業界に関する基本的な知識を習得します。これには企業のビジョン・ミッション、製品やサービスの概要、業界トレンドなどが含まれます。また、研修の初期段階で、組織内のプロセスや手順を理解することが可能です。これには日常業務に必要なスキルやツールの習得などが含まれます。加えて、2週間の研修後、新入社員は同僚との協力やチームでの作業に慣れることができます。そのため、コミュニケーションスキルの向上やチームプレイへの適応などを期待できるでしょう。

1ヶ月

1ヶ月間の研修では、新入社員は業務遂行においてより自信を持つことができるようになります。彼らは日々の業務に慣れ、スキルや知識を実践できるようになるのです。また、新入社員は組織文化や価値観に適応し、組織への忠誠心が高まり、会社の使命やビジョンに共感を持つようになります。結果的に、新入社員はフィードバックを受け入れやすくなり、成長の機会を活用しやすくなります。

3ヶ月

3ヶ月の研修を経て、新入社員は専門的な知識やスキルをより高度に習得し、業務のエキスパートとしての役割を果たす可能性が高まります。また、一部の新入社員は、3ヶ月の研修を通じてリーダーシップのポテンシャルを示すことがあります。彼らはチームをリードする役割に昇進する可能性が高まり、組織内での重要な役割を果たすことができるのです。

04新入社員の研修期間を決める流れ

研修期間を決定するには、何にどのくらいの時間を使うのかを算出する必要があります。ここでは、研修期間を決めるための手順について解説します。

研修の目的・目標を設定する

初めに、研修を通じて新入社員にどのようになってほしいかを考え、研修の目的や目標を明確にします。 実務に取り組むまでに習得しておくべき知識やスキルのレベルはどのくらいなのかなどを定義しておきましょう。 また、新入社員研修で設定される目的や目標、研修内容には以下のものが挙げられます。

企業理念や自社業務についての理解を深める

就職活動の段階で、新入社員はある程度企業理念を理解して応募してきます。しかし、いざ入社してみると、想像していた仕事と違うと感じることも少なくないようです。このギャップが大きければ大きいほど早期離職につながるおそれもあります。 このような事態を未然に防ぐために、新人研修の段階で企業理念を今一度理解してもらうことが重要です。研修中には会社の理念だけではなく将来へのビジョンや方向性、事業目的、自社の業務内容などをしっかりと新入社員に伝えるようにしましょう。 理解を深めるための研修ですので座学で行うことが適切であり、できるだけ経営陣や役職者が話をすると効果が高まります。

社会人としてのビジネスマナーを身につけるため

これまで学生であった新人が、アルバイトではなく社会人として仕事をしていくには、ビジネスマナーが必要不可欠です。新人研修でビジネスマナーを身につけてもらうために、ほとんどの企業で基本的なビジネスマナーの項目を取り入れています。 あいさつや身だしなみはもちろんのこと、職種によっては名刺交換、電話応対、お辞儀の仕方、言葉遣いなど、ビジネスマナーで覚えるべきことは多岐にわたります。

業務に必要な知識やスキルを

基本的なマナーを身につけたら、職種別・業務別に必要な知識やスキルを学ぶ段階に移行します。 たとえば営業職であれば、商品やサービスを売り込むためにプレゼンテーションやヒアリングなどのスキルが必要です。銀行では、金融についての専門知識を学びます。エンジニア系では、技術に加えてタイムマネジメントや情報セキュリティなどの知識が不可欠です。企画系ならば、マーケティングや企画書作成の知識を教えておきたいものです。

▼新入社員研修の目的に関して詳しく知りたい方はこちら▼

【関連記事】新入社員研修の目的と育成・マネジメント方法とは?

研修内容の設定

研修の目的や目標を設定したら、次はそれに応じて必要な研修を選び、大まかな研修計画を作成していきます。 何を指導するのかや座学やグループワークといった研修形式によっても研修計画は変わってきます。 この時は初めからタイムスケジュールの形を作ってしまうのではなく、まずは研修内容をざっくりと決めてからの方が進めやすくなるでしょう。

内容の実施期間を計算し最終の研修期間を設定

研修内容がある程度まとまったら、重複する内容がないかなどを精査し、どのタイミングで何の研修を実施するのかといった重要度や優先度を考えて計画を組み立てていきます。 そして、計画から研修にかかる時間を算出し、最終的な研修期間を設定します。 また、その際には研修の実施時間だけでなく、グループワークや理解度テストなどの時間や研修会場への移動なども考慮して計算しておく必要があります。

05新入社員の研修期間の決め方

研修期間を決める流れを解説しましたが、どのような研修ではどれくらいの期間が必要なのか基準がわからないということもあるかもしれません。 ここでは、研修目的や研修手法といった観点から目安の研修期間を解説します。

インハウス型の座学形式であれば1か月程度が理想的

インハウス型とは、自社の業務を社員みずからが行うこと。先輩や上司が講師となって新入社員研修を行う場合には、アウトソース(外部委託すること)に比べて日程の調整がしやすいことから、1か月程度が理想的だと言われています。

合宿型の新入社員研修であれば期間は数日から1週間程度が目安

合宿型の新入社員研修を導入する企業もあります。内容は企業ごとで特徴が分かれますが、座学形式と同じような内容を行う時間帯もあれば、自然に触れる体験(農業・漁業・林業など)や瞑想タイム、キャンプファイヤー、食事作りなどを取り入れる企業もあります。 合宿型の研修は、数日から1週間程度が目安だと言われています。合宿型のメリットは、長時間一緒に過ごすことで、会社では図りきれないコミュニケーションがとれる点があげられます。

オンライン形式であれば「細く長く」の研修が可能

近年では、eラーニングやビデオ通話などを用いたオンライン形式で、新入社員研修を行う企業も急増しています。業務の都合上、一度に大人数が集まることが難しい職種や、新型コロナウイルス感染拡大の影響で密を防ぐ目的などで、近年関心が高まっているスタイルです。 オンライン研修では、自分が都合の良い時間帯に指定サイトへアクセスすることで、研修が受けられます。研修内容によっては、自宅でもサイトを閲覧でき、入社後も継続的な研修が可能となります。 オンラインで新入社員研修を行う場合には、研修前の準備や研修後のフォローが大切です。また、ロールプレイングを取り入れるなどして、新入社員本人に役割を持たせると社会人としての自覚が芽生えます。

▼オンライン研修に関して詳しく知りたい方はこちら▼

【関連記事】オンライン研修を効果的に行うには?メリットと注意点を紹介

06新入社員の研修期間を決めるポイント

新入社員研修の期間は、長く取れば良いというものでもありません。また、予算の都合も考慮する必要があるでしょう。特に外部企業に研修を依頼する場合は、宿泊費や交通費などの費用も考慮しなければなりません。以下で、新入社員研修の期間を決める際のポイントを詳しく紹介します。

長すぎる新入社員の研修は中だるみをする可能性も

研修期間が長くなりすぎると、どうしても中だるみが起きてしまいます。短すぎることで、新入社員が不安を覚えてもいけませんが、長すぎにならないように気をつけましょう。間延びしてしまい、モチベーションも下がってしまいがちです。

座学研修+現場のOJT研修であればメリハリをつけられる

座学研修には、研修の講師と対面式で座り、学校の授業のような形式で進められるタイプと、グループワーク形式をはじめとする体験型のふたつがあります。座学と現場で実際の業務に即したOJT研修と組み合わせることで、メリハリをつけられます。

新入社員の研修にかけられる予算を考えて期間を設定する

研修にかかる予算としては、新入社員の給与および、研修で使用する部屋を借りる費用、宿泊であれば交通費や宿泊代、食事代などがかかってきます。 給与については、研修期間用の給与を設定している場合と、入社時に定められた給与が支払われる場合がそれぞれありますので、雇用契約書などで明記しておく必要があります。研修期間が長くなるほど、人件費や会議室利用料などの経費がかさんできます。予算と期間のバランスをうまく考えて、期間を設定しましょう。

研修期間にすべて詰め込むのではなく、フォロー体制も整える

新入社員が研修期間中に得られる知識は限られており、すべて詰め込むことは難しいものです。また、研修中には高かったやる気も、研修が終わって実務に取り組む頃には変化が現れることも多々見られます。 新入社員研修だけで終わらせるのではなく、その後のフォロー体制を整えておくことも、効果を上げるためにとても重要なプロセスなのです。フォローアップ研修と呼ばれる研修は、新入社員研修とセットで行うと効果的であり、3か月および1年後の段階での実施が適切です。

07短期間の新入社員研修で効果を感じるためのコツ

オンライン研修を併用することで新入社員研修を短期間で行い、効果を高めることができます。具体的には、スキルのインプットをオンライン研修で行い、アウトプットをグループワークや課題の提出で行うという方法です。この手法はブレンディッドラーニングと呼ばれ、研修期間を長く取れない中小企業やスタートアップだけでなく、予算も潤沢で研修期間も長期間取ることができる大企業でも利用されています。この章では、上記の内容に加えて、短期間の新入社員研修で効果を感じるためのコツを紹介します。

オンライン研修を併用して効率の良い研修を実施する

日々の業務をこなす中で、全員が集まる時間を何度も設けるのは困難な場合があります。オンライン研修で履修できる内容はオンラインで行い、対面でしかできない研修は時間を設けて別途行うなど、オンライン研修を併用して行うと時間をうまく使うことができ、効率の良い研修ができます。

研修期間中には懇親会を取り入れて緩急をつける

研修期間中や研修開始前には、業務知識を身につけるのと同時に、同期となるメンバーと親交を深めていくことも大切です。内定者懇親会や、研修中の日程で行われる懇親会などを上手に活用して、メリハリのついた研修を行うと良いでしょう。

外部講師を呼んで、効率の良い新入社員研修を実施する

新入社員研修を進めるには、自社の社員が講師を担うパターンと、外部の専門講師に委託するパターンがあります。外部に委託することで、自社の現状に即した研修内容を提案・実施してもらえます。そして、新入社員に専門性の高い教育を行えるうえ、自社社員の負担も軽減可能です。

「新入社員研修にオンラインを取り入れたけどイマイチ」

「社員が受け身で学ばない」を解決!

新入社員研修+自己学習の習慣化ができるスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

08新入社員研修の終了から配属・業務開始までの流れ

新入社員研修の終了から配属・業務開始までの流れは、新入社員のスムーズな移行をサポートし、成功へと導く重要なプロセスです。この流れにおいて、新入社員は研修期間を経てスムーズに業務に参加でき、組織における成功を迎える準備が整います。ここでは、新入社員研修の終了から配属・業務開始までに実施するべきことを解説していきます。

研修期間を踏まえた配属先の決定

新入社員の研修期間が終了する前に、彼らをどの部署やポジションに配属するかを決定します。この決定は、新入社員のスキル、興味、研修期間でのパフォーマンスを考慮して行われます。そのため、適切な部署や役割に割り当てることは、新入社員のモチベーションと成長にとって、非常に重要です。

フォローアップ研修の実施

配属決定後、新入社員に対してフォローアップ研修を実施します。この研修は、具体的な業務や部署に関連するスキルや知識の向上をサポートします。また、組織の業務プロセスやポリシーについても詳しく教育します。フォローアップ研修は、配属先に適応しやすくするために重要です。

1on1によるサポート

新入社員には1on1のサポートが提供されます。これは上司やメンターとの個別面談を指します。1on1ミーティングは新入社員の進捗状況を評価し、質問や懸念を解決する機会を提供します。新入社員は個別の指導を受け、フィードバックを受けながら業務を進めることができます。

配属・業務開始

配属決定とフォローアップ研修が完了したら、新入社員は正式に配属され、業務を開始します。この段階では、新入社員は配属先のチームと連携し、実務に取り組みます。1on1サポートは引き続き実施し、新入社員の成功を確保するために継続的に監視と支援が行われます。

09新入社員研修にはSchooがおすすめ

Schoo for Businessでは9,000本以上の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schoo for Businessの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。

Schoo for Business |

|

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

1.研修と自己啓発を両方行うことができる

Schoo for Businessは社員研修にも自己啓発にも利用できるオンライン学習サービスです。通常の研修動画は、研修に特化したものが多く、社員の自己啓発には向かないものも少なくありません。しかし、Schooの約9,000本にも上る授業では、研修系の内容から自己啓発に役立つ内容まで幅広く網羅しているため、研修と自己啓発の双方の効果を得ることができるのです。

2.新人研修におすすめのカリキュラム

様々な研修に対応できるSchoo for Businessでは、新人研修にも対応しています。Schooの新入社員研修パッケージには、ビジネスマナーやロジカルシンキング、さらにはOAスキルなどがラインナップされており、この記事内で紹介したスキルを全てこの研修パッケージで網羅できます。

さらに、社員に研修動画を受講してもらった後に、意見の共有会やディスカッションを行うことで、学んだことをより効果的に定着させることができます。

社会人基礎スキル

-

新社会人のためのビジネスマナーの基本を学ぶカリキュラムです。第一印象の磨き方(身だしなみ・挨拶・敬語)や、社内マナー(ホウレンソウ・名刺交換・電話応対など)について解説しています。

-

社会人としてのマインドセットを習得するためのカリキュラムです。「思考」「実行」の2つの視点で、すぐに現場で実践できるビジネスに必要な力を学びます。

OAスキル

-

基本的なPowerPointの使い方を学ぶことができます。スライドや図表の作成やスライドショーの使い方など、新入社員や若手社員が身につけるべきスキルを学ぶことができます。

-

見やすいグラフやスライド資料の作成方法を学ぶカリキュラムです。独学で悩みがちなテーマを、具体例や実践例を交えながらお伝えします。

-

Excelを活用したデータ分析について学べる研修パッケージです。データ分析をする際の考え方から、「並べ替え」「オートフィルタ」「ピボットテーブル」などのExcel分析に必要な機能について学ぶことができます。

ロジカルシンキング

-

「ロジカルシンキング」という言葉を初めて聞いた人、言葉は知っていても具体的にイメージできない人を対象とした入門編の授業です。 具体的には、「ロジカルシンキングとは何か」「ロジカルシンキングの基礎となる技術」などについて、3回の授業を通じて学びます。 この授業を通じて、ロジカルシンキングに興味を持っていただくことがゴールです。

-

若手社員向けのロジカルシンキングに必要な思考法について学ぶカリキュラムです。論理性を高めて業務を遂行していく際に必要な思考法について解説していきます。

プレゼンテーションスキル

-

人前で話すときのポイントや論理的に話す力、シンプルに伝えて相手を動かす技術について学び、プレゼンテーションの基礎を身につけることができます。

-

相手の心を動かすストーリーのあるプレゼンテーションを学ぶことができます。プレゼンテーションのプロが一般の方のプレゼンを添削し、より良いプレゼンに修正する過程を見て、伝わるプレゼンの法則を学ぶ授業をすることもできるため、より実戦的なスキルを身につけることができるはずです。

3.カリキュラム例(新社会人のためのビジネスマナー研修パッケージ)

研修時間目安: 10時間(60分×10コマ)

全10時間で、ビジネスマナーや報連相を学ぶことができます。ビジネスメールや名刺交換などのビジネスマナーだけでなく、報連相の重要性や適切なタイミングも同時に学ぶことで、社会人としての基礎スキルを習得できる研修パッケージとなっています。

| 授業名 | 仕事がデキると思われるビジネスマナーの基本 |

| 時間 | 5時間(60分×5コマ) |

| 学べること | ・好印象を与える身だしなみ、あいさつ ・敬語の仕組み ・電話対応の方法 ・報連相のポイント ・来客応対の方法 ・円滑に進める会議術 ・訪問時の対応方法、名刺交換 ・プレゼンの基本 ・クレーム時の対応方法 ・接待のポイント |

| 授業名 | もっと伝わるコミュニケーション術 |

| 時間 | 3時間(60分×3コマ) |

| 学べること | ・伝わるメールの書き方 ・コミュニケーションのポイント ・質問力の重要性、磨き方 ・伝わるプレゼンの方法 |

| 授業名 | デキる若手の報連相 |

| 時間 | 2時間(60分×2コマ) |

| 学べること | ・報連相の目的、重要性 ・報連相のポイント ・報連相に必要なベーススキルとは ・ロジカルシンキングの基本 ・MECEの重要性、実践ワーク |

3.Schooなら簡単に研修期間を設定し、学習状況を管理することができる

研修期間が短く、必要な研修を全て実施することが難しいという場合はオンライン学習サービスを研修に取り入れてみるというのはいかがでしょうか。 オンライン学習サービスはPCやスマートフォンを使って動画講義を通じて学習するというもので、インターネットさえ繋がれば時間や場所を選ばずに学習できることが大きなメリットです。 Schoo for Businessでは、管理者側が受講者の研修スケジュールを管理することができるため、簡単に研修スケジュールを立てることができます。ここではその方法をご紹介します。

まず、Schoo for Businessの管理画面を開き、「研修を作成するという」ページで作成した研修の研修期間を設定します。ここで期間を設定するだけで自動的に受講者の研修アカウントにも研修期間が設定されるため、簡単にスケジュールを組むことができます。

研修スケジュールを立てるだけでなく、管理者側の管理ツールでは受講者がスケジュール通りに研修を受けているかを確認することができるため、もし決められた研修をスケジュール通りに行っていない受講者がいれば注意したり、話を聞くことができるなど、受講者がしっかりスケジュールを守っているかを確認することができます。

010まとめ

新入社員研修は、新入社員がこれから企業の一員となるのに大切なプロセスです。効率の良い研修を進め、新入社員が長く働ける環境を構築していきましょう。オンライン学習サービスをお考えの方はぜひスクーをご検討くださいませ。