評価者研修とは|目的やカリキュラム内容を詳しく紹介

管理職には部下を適切に評価する役割が求められますが、「基準が分からない」「主観が入る」と悩む声も。短時間で納得感ある評価を行うには、評価スキルの習得が不可欠です。本記事では、評価者研修の基本内容や忙しい管理職でも受講しやすいeラーニングの活用法を紹介します。

- 01.評価者研修とは

- 02.評価者研修の目的

- 03.評価者研修のメリット

- 04.評価者研修の対象者

- 05.評価者研修で学べること

- 06.評価者研修を導入すべき企業

- 07.評価者研修のカリキュラム内容

- 08.評価者研修の効果を高めるポイント

- 09.評価者研修|Schoo for Business

- 10.まとめ

01評価者研修とは

評価者研修とは、部下の業績や行動を適切に評価するために必要な知識やスキルを身につける研修です。主に管理職やリーダー層を対象とし、公平な視点で評価を行うための考え方や、評価基準の設定方法、フィードバックの伝え方などを学びます。

人事評価は、昇進や報酬に大きく関わる重要な業務である一方、評価のばらつきや主観の影響といった課題もあります。そのため、評価の質を高めるには、体系的な研修の受講が効果的です。

評価者研修の導入率は7割を超えている

産労総合研究所の「2016年 評価制度の運用に関する調査」によると、評価者教育を実施している企業は71.4%で、7割以上の企業が評価者向けの評価者研修を実施していることが分かります。同じ調査により被評価者の訓練を実施している企業は22.6%で、被評価者に評価制度や評価軸等の理解を促進し意識レベル向上やモチベーション向上に取り組む企業がいることが分かっています。

02評価者研修の目的

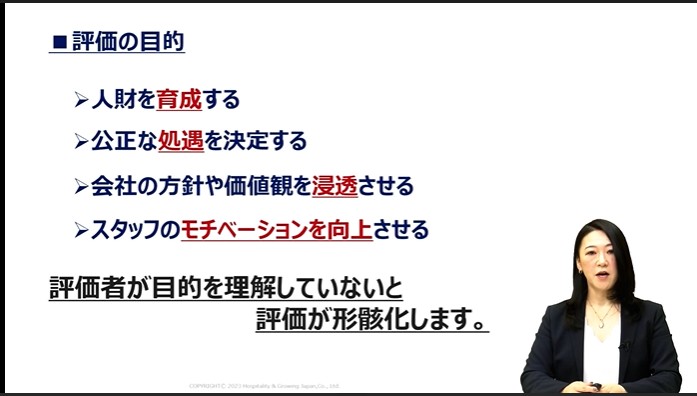

▶︎画像引用:Schoo|評価者としての心得と評価の留意点

Schooの講座「評価者としての心得と評価の留意点」では、人事評価の目的として、以下の4点が紹介されています。

- 1:人事評価を人材育成に繋げるため

- 2:公正な処遇を行うため

- 3:会社の方針や価値観を浸透させるため

- 4:社員のモチベーションを向上させるため

評価者研修の目的は、これらの人事評価における4つの目的を受講者が理解し、実際に達成できるようなスキルを習得することと言えます。

03評価者研修のメリット

評価者研修を実施するメリットには、主に以下の5つがあります。

- ・人事評価制度が機能する

- ・人材育成につながる

- ・エンゲージメントが向上する

- ・評価の公平性と客観性の確立

- ・経営方針の浸透と戦略的な人員配置

この章では、これらのメリットについて詳しく紹介します。

人事評価制度が機能する

評価者研修を行うことで、評価者が人事評価制度や評価方法の正しい運用を理解できます。その結果、立派な制度があったとしても評価者に浸透せず機能しないという事態を防ぎ、制度を機能させることができます。公正で客観的な評価に必要なスキルが身につくため、公正で納得感のある評価の実現にもつながり、評価制度を円滑に運用できるようになるでしょう。

人材育成につながる

評価者研修は「人材育成」につながるメリットがあります。特に人事評価の項目の1つである「能力評価」は、被評価者のスキルや能力を伸ばすために欠かせません。研修を通じて評価項目の理解を深め、被評価者のスキルを発見し評価する方法を学ぶことで、人材育成へと繋がります。

エンゲージメントが向上する

評価者研修により、評価者は適切にフィードバックができるようになります。また、被評価者が「正しく評価されている」という意識を持つことで、従業員のエンゲージメントが向上し、業務に対するモチベーションも高まることが期待できるでしょう。その結果として、成果や生産性向上にもつながる可能性があります。

評価の公平性と客観性の確立

評価者研修を受講することで、評価者が個々の主観や思い込みに基づく評価(評価エラー)を排除し、公平で客観的な評価に必要なスキルを身につけることができます。評価者間で評価基準の捉え方やモノサシのバラつきを解消するための認識のすり合わせが可能になり、評価の精度が向上します。これにより、給与や賞与などの報酬を社員一人ひとりが納得のいく形で公平に支給するための「公平な処遇」の実現につながります。

経営方針の浸透と戦略的な人員配置

人事評価制度は、企業が目指す組織像や人材方針を反映した仕組みであり、評価者研修を通じて制度の目的や背景を理解することで、制度の本質を理解できるようになります。評価項目に経営戦略や理念・戦略推進のために求められる要素を織り込むことで、人事評価が経営方針の浸透・推進を図るツールとなり、結果として業績向上を目指すことができます。また、適切な評価結果は、従業員の能力に見合った適材適所の人員配置につながり、組織全体の生産性を高めることが期待できます。

04評価者研修の対象者

評価者研修の対象者は、以下の通りです。

- 1:管理職

- 2:人事

- 3:経営者

- 4:被評価者

評価者研修の対象は、管理職にとどまりません。制度を設計・運用する人事や、価値観の浸透を担う経営層も重要な関係者です。

さらに、被評価者自身も制度を正しく理解することで、納得度や成長意欲が高まります。各立場が評価の目的を共有することで、より実効性のある評価運用が可能になります。

1:管理職

現場で部下の業務を直接見守る管理職は、評価者研修の主要な対象です。評価に必要な視点やフィードバックの手法を身につけることで、主観に偏らず、公正な評価が行えるようになります。また、評価を通じた育成支援にもつながり、部下との信頼関係や組織全体のパフォーマンス向上を促進します。

2:人事

評価制度の運用を担う人事部門にも、評価の意図や仕組みを深く理解する姿勢が求められます。研修を通じて現場と共通認識を持つことで、評価結果のブレを抑え、より効果的な制度運用が可能になります。評価者の支援や制度改善のためにも、一定の評価スキルと視座が不可欠です。

3:経営者

経営層は、評価制度を通じて企業の理念や方向性を組織に伝える立場にあります。制度設計だけでなく、現場の評価実態にも目を向けることで、現実に即した人事運用が可能になります。理念の浸透と制度の整合性を高めるためにも、経営者自身が評価の役割を理解しておくことが重要です。

4:被評価者

評価を受ける立場である被評価者も、制度の内容や目的を理解しておくことで、自らの行動目標を明確にできます。何が評価対象となるかを把握していれば、日々の業務への意識も変わります。評価に対する納得感やモチベーションを高めるためには、受け手側の理解も欠かせません。

05評価者研修で学べること

評価者研修で学べることは、主に以下の5つがあります。

- ・正しい評価手法

- ・目標設定スキル

- ・面談・フィードバックスキル

- ・評価制度の運用への理解

- ・目的達成のための支援をする能力

この章では、これらのスキルについて詳しく紹介します。

正しい評価手法

正しい評価手法は、公正で納得感のある人事評価を一貫させるために不可欠なスキルです。評価者が個人的な先入観や偏見、思い込みに基づいて評価を行うと、評価エラーが生じて評価が歪み、被評価者間に不公平感が生まれることで、組織全体の信頼を損なうことにつながります。正しい手法を習得することで、評価者は客観的で一貫性のある評価基準を理解し、評価能力を平準化できます。これにより、人事評価制度や評価方法の正しい運用が可能となり、制度が立派なだけで終わらず機能するようになります。

目標設定スキル

目標設定スキルは、人事評価が形骸化せず、成果と人材育成に結びつくために不可欠な能力です。このスキルを習得することで、評価者が会社や部門の方針に基づき、被評価者(部下)が納得して前向きに取り組める具体的な目標を設定できるようになります。会社から課された数値をそのまま適用するのではなく、被評価者が「腹落ち」するレベルまで具体的に落とし込むことで、モチベーションが向上し、実際の成果の向上を狙うことができます。

また、目標管理制度(MBO)を導入している場合、このスキルによって、目標の達成基準が曖昧・抽象的になることや、評価者と被評価者の達成基準の捉え方が異なるという問題を防ぎ、評価の透明性を確保できます。適切な目標設定は、被評価者が主体的な姿勢で業務に取り組むための土台となります。

面談・フィードバックスキル

評価者研修で「面談・フィードバックスキル」が必要とされるのは、人事評価を単なる査定で終わらせず、部下の成長と組織の成果向上に結びつけるためです。このスキルによって、評価者は評価結果の根拠を明確に、かつ論理的に被評価者に伝えることができるようになります。これにより、被評価者の納得感が高まり、評価制度全体や組織への信頼関係の構築につながります。

さらに、成長に繋がる建設的かつ具体的な助言を行うスキル(フィードバック)を身につけることで、部下は評価を業務に活かし、スキルアップやモチベーション向上を図ることができ、結果として業績アップにつながります。このスキルが不足していると、被評価者が評価に納得できず、モチベーション低下や離職リスクを招く可能性があります。

評価制度の運用への理解

評価制度の運用への理解は、人事評価制度を形骸化させず、組織の目標達成と人材育成に結びつけるために欠かせないスキルです。評価制度の運用への理解を深めることで、評価者は自社がなぜその制度を構築し、何を重視しているのかという制度の背景と本質を把握することができます。

評価者が制度の目的を正しく理解することで、表面的な運用にとどまらず、適切な評価方法と運用が可能となり、制度が機能するようになるでしょう。また、制度への深い理解は、評価者自身の責任を認識させることにも繋がり、ひいては評価制度の刷新や組織目標の達成に貢献します。

目的達成のための支援をする能力

目的達成のための支援をする能力は、評価者が人材育成と組織の成果向上という人事評価の重要な目的を果たすために不可欠です。このスキルが必要なのは、評価者が部下に対して、単に評価結果を伝えるだけでなく、目標を達成するための具体的な支援や建設的な助言をできるようにするためです。評価結果を基に、部下のパフォーマンスを上げるために、評価の高い要素をより伸ばす方法や、重点的に改善すべき課題を見極め、改善策の推進を伴走しながら支援することが評価者に求められます。

評価者が目標達成に向けた思考の型やパターンを部下にインプットし、具体的な行動に繋げることで、成果に結びつく良いサイクルが生まれ、結果として目的達成を可能にします。この能力は、部下の成長とモチベーション向上を支え、組織の育成レベルを高める上で重要な役割を担います。

06評価者研修を導入すべき企業

評価者研修を導入すべき企業には、以下の5つの特徴があります。

- 1:人事評価への不満がよく聞かれる

- 2:人事制度が機能していない

- 3:社員の目標達成率が低い

- 4:社員の離職率が高い

- 5:人事評価と育成が連動していない

人事評価への不満や制度の形骸化、目標未達の状況、評価が育成に結びついていないといった課題を抱える企業には、評価者研修の導入が有効です。まずは、評価の目的や基準を見直し、評価者のスキルを高めることで、人事制度を本来の機能へと立て直すきっかけになります。

1:人事評価への不満がよく聞かれる

企業内で「人事評価が不公平だ」「評価基準が不明確だ」といった不満が頻繁に聞かれる場合は、評価者研修の導入を検討すべきです。評価者が適切な基準やプロセスを理解していないと、評価が主観的になり、社員のモチベーション低下を招く可能性があります。研修を通じて評価基準の共有や評価スキルの向上を図ることで、不満の解消と公平性の向上が期待できます。

2:人事制度が機能していない

人事制度が存在しているにもかかわらず、期待された効果が得られていない場合も、評価者研修が効果的です。評価が適切に行われなければ、人事制度全体が形骸化してしまいます。研修によって、評価の役割や制度の意義を再認識させることで、制度の本来の目的を果たしやすくなり、企業の成長を支える基盤を強化できます。

3:社員の目標達成率が低い

社員の目標達成率が低い企業では、評価プロセスに課題がある場合があります。適切なフィードバックが行われないと、社員が自身の改善点や目標への具体的なアプローチを見失うことがあります。評価者研修を実施することで、評価者が正確で建設的なフィードバックを提供できるようになり、社員のパフォーマンス向上と目標達成を促進する効果が期待されます。

4:社員の離職率が高い

人事評価やマネジメントに対する不満は、離職の大きな要因となります。評価に対する納得感が乏しいと、働きがいの低下や不信感を生み、優秀な人材の流出につながることもあります。評価者研修を通じて、公正で納得感のある評価を行うスキルを高めれば、離職率の改善にも寄与します。

5:人事評価と育成が連動していない

人事評価が単なる点数付けや査定に終始し、社員の育成に活かされていない企業は、評価者研修の導入を検討すべきです。評価の目的は処遇の決定だけでなく、社員の成長を支援することにもあります。評価結果をフィードバックし、目標設定やスキル開発に結びつけるスキルを評価者が習得すれば、評価制度の価値が高まり、組織の生産性向上にもつながります。

07評価者研修のカリキュラム内容

評価者研修では、公正な評価を行うための原理原則や、成長を促すフィードバックの方法を体系的に学びます。 Schooの講座「人事評価 部下の評価を正しく行うポイント」では、 部下を正しく評価するための考え方や注意点、評価結果を次の成果につなげる伝え方について、2回に分けて実践的に解説しています。

| 第1回 | 評価者としての心得と評価の留意点 |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | 評価面談の手順とポイント |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

-

コンサルタントマネージャー

コンサルタントマネージャー

株式会社ホスピタリティ&グローイング・ジャパン コンサルタントマネージャー <経歴>小売業 統轄エリアマネージャー(22店舗担当)人事部部長、不動産業 人事課課長、大手販社 人材開発部マネージャー<得意分野>新入社員の接客・接遇・ビジネスマナーから上層階層のマネジメントスキルまで幅広く対応。

08評価者研修の効果を高めるポイント

評価者研修の効果を高めるポイントは、以下の6つがあります。

- 1:被評価者にも研修を実施する

- 2:評価者同士が相談できる場を用意する

- 3:eラーニングを活用する

- 4:独自の研修コンテンツを設計する

- 5:座学だけでなく、実践型のプログラムも取り入れる

- 6:研修後のフォローアップを組み込む

評価者研修の効果を高めるには、研修対象や環境づくりにも工夫が必要です。被評価者にも制度の理解を促し、評価者同士が相談しやすい場を設けることで、運用の精度が高まります。

また、忙しい管理職にはeラーニングを活用することで、継続的な学びを促進できます。

1:被評価者にも研修を実施する

評価制度の理解は評価者だけでなく、被評価者にも求められます。評価される側が評価基準や目的を正しく理解していないと、納得感や成長意欲に差が出ることがあります。被評価者向けの説明会や研修を設けることで、双方の認識をすり合わせ、制度全体の信頼性が向上します。

また、目標設定の精度も上がり、評価が育成につながる好循環を生み出します。

2:評価者同士が相談できる場を用意する

評価に迷いや不安を抱える管理職は少なくありません。評価者同士が日頃の悩みや判断基準を共有できる場を設けることで、基準のブレを減らし、組織全体の評価の質を高めることが可能になります。定期的な意見交換会やフィードバックの場があることで、経験の浅い評価者も安心して判断でき、制度の形骸化も防げます。

3:eラーニングを活用する

多忙な管理職にとって、時間や場所に縛られないeラーニングは有効な学習手段です。評価の基本からフィードバックの技術まで、実務に即した内容を短時間で学べるため、学びを日常業務に取り入れやすくなります。繰り返し視聴や復習も可能なため、知識の定着にも効果的です。集合研修と組み合わせることで、より実践的な学びが実現します。

4:独自の研修コンテンツを設計する

通り一遍の一般的な研修を行うだけでは、評価制度運用上の問題や被評価者の不満は解消されません。研修を設計する際には、まず被評価者からのアンケートやヒアリングを通じて、評価の納得性や評価面談の満足度、目標設定の妥当性など、自社独自の評価運用における共通課題を的確に掴む必要があります。その課題を解決するために、自社の評価シート項目を用いた目線合わせ(評価基準のすり合わせ)のワークなど、汎用的な事例ではなく自社独自の研修コンテンツを設計し実施する方が効果的です。

5:座学だけでなく、実践型のプログラムも取り入れる

評価に関する知識(座学)をインプットするだけでなく、ロールプレイングや模擬評価などの実践型のプログラムを取り入れることが重要です。これにより、評価者は実際に評価基準をどのように適用すべきかを具体的にイメージでき、また、自身が陥りやすい評価エラー(主観やバイアス)の傾向を知る機会を得られます。実践と講師からのフィードバック、受講者同士の意見交換を通じて、研修後すぐに現場での行動変容を促し、評価実務に直結するスキルを定着させることができます。

6:研修後のフォローアップを組み込む

研修の効果を一過性に終わらせないために、研修後のフォローアップが欠かせません。評価実務の中で直面する課題を振り返る機会や、振り返りレポート(自己評価)の提出などを通じて、研修で得た知識やスキルの定着を促します。また、研修直後から1週間〜1ヶ月後に理解度を確認するためのテストやレポートを実施することも、復習を促し学習内容を定着化させるために効果的です。これにより、研修内容が実務に活かされているか(行動変容)や、評価エラーの減少といった成果(結果)の解決状況を確認し、継続的な評価力向上につなげることが求められます。

09評価者研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。管理職研修はもちろんのこと、その他の階層別研修からDX研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。

また、アーカイブされた動画を視聴する研修方式なので、忙しい管理職の方でも自身の好きな時間や場所で研修を受講できます。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

評価者研修に関するコンテンツ一覧

| 研修内容 | 時間 |

| パフォーマンスをアップする「ポジティブフィードバック」 | 2時間 |

| 人事評価 部下の評価を正しく行うポイント | 40分 |

| コーチング 目標設定のための4ステップ | 50分 |

| 目標設定と管理への基礎理解 | 1時間30分 |

| 耳の痛い話の受け止め方 - コーチャビリティ | 40分 |

| 人事評価に”自社の基準”はあるか〜設計思想の考え方から運用まで考える | 1時間 |

| 学習と業績目標のすり合わせ方 | 23分 |

10まとめ

本記事では、評価者研修の目的や対象、導入すべき企業の特徴、研修内容の具体例、効果を高めるための工夫について解説しました。評価は単なる査定ではなく、人材育成や組織の成長を支える重要な要素です。公正で納得感のある評価を実現するために、評価者自身のスキルと意識の向上が求められます。まずは研修を通して、評価の本質を見直すことから始めましょう。

▶︎参考:人事評価ガイド

▶︎参考:人事評価ガイド《評価者・調整者の手続編》