人材育成の成功事例10選|教育研修費用ランキングも紹介

企業の成長に人材育成は必要不可欠です。しかし、なぜ人材育成が企業の成長に繋がるのか、ちゃんと理解している人は多くありません。そこで、この記事では人材育成が必要な理由をご紹介します。

- 01.教育研修費用ランキング

- 02.人材育成の成功事例10選

- 03.人材育成が必要な5つの理由

- 04.人材育成への投資が進まない原因

- 05.人材育成のステップ

- 06.4,000社以上の人材育成を支援|Schoo for Business

- 07.まとめ

01教育研修費用ランキング

近年、人的資本投資・経営への注目が高まっていますが、企業は社員教育に対してどれくらいお金をかけているのでしょうか。2024年における従業員1人当たりの年間教育研修費用のランキングは以下です。

| 順位 | 社名 | 費用(円) | 時間 |

| 1位 | 三井物産 | 500,000 | 16.1 |

| 2位 | 三菱商事 | 445,000 | 21.8 |

| 3位 | バルカー | 428,842 | 99.0 |

| 4位 | DMG森精機 | 396,000 | 79.2 |

| 4位 | 伊藤忠商事 | 396,000 | 21.4 |

| 6位 | ANAホールディングス | 393,061 | 105.6 |

| 7位 | 野村総合研究所 | 384,000 | 56.0 |

| 8位 | 住友商事 | 350,983 | 32.3 |

| 9位 | 住友化学 | 350,000 | 138.0 |

| 10位 | サントリーホールディングス | 301,000 | 85.8 |

| 11位 | 商船三井 | 272,535 | 20.8 |

| 12位 | ホッカンホールディングス | 271,193 | 15.8 |

| 13位 | J-POWER | 245,000 | 33.9 |

| 14位 | 日鉄ソリューションズ | 241,194 | 62.2 |

| 15位 | 日本郵船 | 235,398 | 60.2 |

| 16位 | コマツ | 230,000 | 57.0 |

| 16位 | ヤマハ | 230,000 | 42.3 |

| 18位 | 日立ソリューションズ | 224,800 | 43.4 |

| 19位 | 中外製薬 | 216,000 | - |

| 20位 | コメリ | 215,905 | 117.7 |

| 21位 | NECネッツエスアイ | 215,000 | 42.0 |

| 22位 | 博報堂DYホールディングス | 213,000 | 17.0 |

| 23位 | 日立システムズ | 212,000 | 55.8 |

| 24位 | NTTコミュニケーションズ | 205,293 | 19.3 |

| 25位 | TIS | 201,293 | 116.3 |

| 26位 | ソフトバンク | 200,000 | 16.0 |

| 27位 | 旭化成 | 198,000 | 25.7 |

| 28位 | メディアドゥ | 194,293 | 48.0 |

| 29位 | インフロニア・ホールディングス | 190,000 | 64.3 |

| 30位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 189,000 | 65.0 |

| 30位 | 伊予銀行 | 189,000 | 52.6 |

| 32位 | 持田製薬 | 185,000 | - |

| 33位 | KDDI | 182,223 | 76.0 |

| 34位 | INPEX | 180,251 | 71.4 |

| 35位 | SCSK | 180,000 | 57.9 |

| 36位 | 富士製薬工業 | 178,568 | 10.8 |

| 37位 | ヒューリック | 175,167 | 7.1 |

| 38位 | リクルートホールディングス | 175,000 | 28.1 |

| 39位 | 豊田通商 | 174,000 | 27.7 |

| 40位 | エーザイ | 169,000 | 0.6 |

| 41位 | 日本電気硝子 | 168,000 | 44.0 |

| 42位 | 三井化学 | 164,300 | 31.6 |

| 43位 | 高砂熱学工業 | 163,700 | 121.6 |

| 44位 | 日本空港ビルディング | 162,602 | - |

| 45位 | 大和証券グループ本社 | 162,519 | 37.3 |

| 46位 | NTTデータグループ | 162,000 | 91.0 |

| 46位 | キヤノン | 162,000 | 21.9 |

| 48位 | NEC | 161,282 | 62.0 |

| 49位 | クボタ | 161,000 | 40.0 |

| 50位 | 芙蓉総合リース | 160,370 | 22.3 |

1位の三井物産が約50万円で、総合商社が上位に多く見られることから、グローバル市場で競争力を保つための人材育成が重視されていることが推察されます。また、製造業やサービス業の企業もランクインしており、多様な業界で教育投資が行われていることがわかります。

02人材育成の成功事例10選

企業における教育研修費用ランキングを紹介しましたが、具体的に企業はどのような形で人材育成を行っているのでしょうか。ここでは、実際の企業事例を用いて、解説していきます。

1.旭化成株式会社

日本を代表する総合化学メーカーの旭化成株式会社は、2022年春に発表した中期経営計画で、HRの方針として「終身成長」を掲げたことを契機に自己啓発に注力し始めました。「終身成長」とは、社員一人ひとりが自分の人生の目的をもち、自律的にキャリアを考えて成長し続けることを意味し、それを会社が支援するという方針を立てたのです。

このような背景を受けて、仲間と学び自らを高めていくための取り組みとして、自社内の学びのプラットフォーム「CLAP(Co-Learning Adventure Place)」を開始しました。自律的なキャリア形成を目指して幅広い分野を学べる学習プラットフォームとしてSchoo for Businessを含めた社内外の学習コンテンツを搭載し、コース化して提供できるツールです。この取り組みによって、誰しもがいつでも自由に学べる環境を整え自己啓発を推奨しました。

2.株式会社しまむら

日本全国に衣料品チェーンストアを展開している、株式会社しまむらでは全国に展開している約2200店舗のうち、約7割の店舗の店長が、パート社員から正社員にキャリアアップしている背景から、正社員・パート社員といった雇用形態の区切りなく、学習機会の提供を目指していました。そこで、8500本と豊富なコンテンツがあり、その中にも難易度やジャンルの幅が広いSchoo for Businessを導入し、学習ハードルを下げることを検討します。eラーニングを導入するだけではなく通信教育のポイントや思いを教育部から「直接」伝えて学習のハードルを下げる工夫を実施し学びの習慣づけを実施しています。

3:コニカミノルタジャパン株式会社

情報機器、医療機器、産業用計測機器などの販売・サービス提供を行う コニカミノルタジャパン株式会社では、労働人口の減少などの社会課題や、会社のビジネスの目指す方向を踏まえて、全社員のDXリテラシー向上に向けた仕組みづくりを取り決めました。 Schoo for Businessを用いたDX研修では、受講後にスコアが表示されるだけでなく、一人ひとりに合わせた講座をレコメンドされるのが特徴です。この特徴により利用者からは、Schooのコンテンツはレコメンドされた内容だけでなく、自分が興味を持てる領域を見つけて学びを広げるのに最適だ、という声も上がるようになり、社員のDXに対するハードルを下げることに成功しました。

4:株式会社ウィルゲート

株式会社ウィルゲートは、入社後1年間で自律自走人材を育てる、通年伴走型の新入社員研修を実施しています。事前学習としてeラーニングで知識をインプットし、Zoomでアウトプット、さらに現場実践して、その振り返りまで行っています。

また、株式会社ウィルゲートは研修だけでなく、新入社員と上司の1on1にもeラーニングを活用しています。具体的には、上司がメンバーの受講状況を確認した上で、上司から個別の課題の提示とそれを解決する動画のリンクを共有するなど、社員各々の状況に合わせて成長を促していくような工夫をしています。

事例5:株式会社BitStar

ソーシャルメディアマーケティング事業・D2C事業を展開している株式会社BitStarでは、マネジメント研修としてSchoo for Businessを活用しています。

これまで体系立てた研修や人材育成をしていなかった株式会社BitStarでは、組織戦略の上で、まずはマネジメント層におけるマネジメントの役割やリーダーシップなどの開発を課題としていました。マネジメント層同士がつながり相互発達を促せる形を理想としていたため、事前課題としてSchooで共通知識をインプットし、しばらく時間を空けて現場での実践を経た後に、改めて受講者を集めて対話型のワークショップを実施するという形で研修を実施しました。

ワークショップの実施によって、管理職同士が相談する関係性に発展。マネージャーそれぞれの考え方がシェアされ、相互成長につながっています。

事例6:サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス株式会社には、「寺子屋」という社内だけの学びのプラットフォームがあります。寺子屋は全社員がアクセスでき、社員が自発的に開催した勉強会であったり、Schoo for Businessのような外部コンテンツが受講できるプラットフォームとなっています。

「寺子屋」では社員が自主的に勉強会やイベントを開催し、学びによって社員同士の繋がりを増やしている点が特徴です。社員による社員のための学びのプラットフォームとしてSUNTORYの人材開発・組織開発を支えている重要な施策の1つとなっています。

事例7:株式会社ポーラ

国内有数の化粧品メーカーである株式会社ポーラは、会社の中長期計画を受けて、不足しているスキルや知識が多くあることに気づき、人材育成の強化に踏み切りました。

株式会社ポーラの「人材成長プログラム」では、まずは社員一人ひとりが自分を知り、どうなりたいかのビジョンを描き、その実現に向けて学び、得た能力を活かすという「知る」「描く」「学ぶ」「活かす」の4つのフェーズがあります。この「学ぶ」の部分で、Schoo for Businessを導入しています。

事例8:株式会社日立不動産

株式会社日立不動産では、管理職と経営陣の間に共通言語を作ることを目的として、管理職研修を実施しています。研修動画を視聴した後には、レポートの提出やディスカッションを通じて、学んだ知識の実務への落とし込みを行っています。レポートの提出のみで終わらせず、週次のマネジメント層が集まる会議で視聴した動画についての振り返り会を実施して、学んだことの共有や共通言語の確認、実務への応用方法についてディスカッションを行うなど、継続的な学習と実践の反復で、知識が定着するようにしています。

事例9:株式会社ブイキューブ

株式会社ブイキューブでは、 ビジネスマナー研修・自律学習を中心にオンライン学習サービスのSchoo for Businessを活用しています。自律学習の支援にも工夫をしており、社員が取るべき10項目の行動指標を定め、その行動のために必要なポータブルスキルの例を提示しています。そして、各スキルに対してSchooの授業を紐づけることで、何からやればいいかわからないという人に対して学習を促しています。

事例10:株式会社オカフーズ

水産加工メーカーとして2代にわたり会社を営んできた株式会社オカフーズ。多忙な通常業務の中で、会社が掲げる「学習と成長」の継続的な実現が難しかったことや、社員が自ら興味を持って、学習する習慣を身につけるための環境整備を課題とされ、Schoo for Businessを導入されました。活用方法としては、最初の6カ月を2クールとし、代表と面談をして個々人の技能や希望に応じた受講カリキュラムを設定しました。また、自社のSlack内にスクーで得た学びを共有するチャンネルを開設し、社員同士の学習に関する交流を促進したそうです。結果として、各人の受講内容やスキルの情報交換が行われることで、社員同士のつながりが活発化し、学友意欲の向上や習慣化が見られたそうです。

03人材育成が必要な5つの理由

人材育成が必要な理由は、主に以下の5つに集客されます。

- 1:少子高齢化による人手不足

- 2:生産性の向上

- 3:優秀な人材の流出を防ぐ

- 4:企業を存続させるため

- 5:外部環境の変化に対応するため

人材育成の必要性を疑う人は少ないでしょう。ただし、効果を可視化しにくく、必要性の度合いは企業・人によって異なります。この章では、人材育成がなぜ必要なのかを紹介します。

1:少子高齢化による人手不足

内閣府が発表した令和5年版高齢社会白書によると、日本の総人口は2010年をピークに減少し続けています。2022年(令和4年)・2065年の各世代の人口と構成比率を抜き出してみたものが、以下の表です。

| Category | 人口(2022年) | 構成比(2022年) | 人口(2065年) | 構成比(2065年) |

| 総人口 | 12,945(万人) | 100% | 8,808(万人) | 100% |

| 65歳以上 | 3,624(万人) | 29.0% | 3,381(万人) | 38.4% |

| 15~64歳 | 7,421(万人) | 59.4% | 4,529(万人) | 51.4% |

| 15歳未満 | 1,450(万人) | 11.6% | 898(万人) | 10.2% |

このように、2065年には労働者人口は大幅に減少して4,529万人ほどになると予想されています。そして、この人手不足はすでに始まっており、一部の業界や企業では求人募集を出しても応募が来ないという状況が起こっているのです。このような企業では、即戦力人材を採用するのではなく、未経験者でも良いので採用し、自社で育成せざるを得なくなっています。

▶︎参考:内閣府|高齢化の状況

2:生産性の向上

厚生労働省の資料では、人材育成が翌年の労働生産性・売上高を向上させることが期待できると述べています。研修はもちろんですが、自己啓発支援への支出の方が生産性や売上に対する影響が高いとされており、画一的な育成から、個別具体の育成に時代が変化したことが伺えます。

少子高齢化が進み、労働人口が減少していく中で生産性の向上は必要不可欠です。企業が成長を続けていくには、いかに社員1人1人の生産性を向上させ、少ない人数でこれまで以上の成果を生み出していく必要があります。AIの導入により、これまで人間が行なっていた業務が代替されることで、多少なり労働人口の減少に対しての打ち手にはなると思いますが、AIが代替できない業務は少なからず存在し、社員の生産性の向上は企業にとって最重要課題となりつつあります。そのため、個々の業務の生産性を上げるためにも、人材育成を企業として取り組む必要があるのです。

▶︎参考:厚生労働省|働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について

3:優秀な人材の流出を防ぐ

日本では長い間、終身雇用が当たり前でしたが、昨今では転職も珍しいことではなく、特にベンチャー業界では転職することが当たり前となっている企業も少なくありません。そして、この転職が当たり前という流れはさらに加速していくと思われます。では、どのような理由で転職する人が多いのか、dodaの調査結果から見てみましょう。

| 順位 | 転職理由 | 割合 |

| 1位 | 給与が低い・昇給が見込めない | 32.8% |

| 2位 | 昇進・キャリアアップが望めない | 25.2% |

| 3位 | 社内の雰囲気が悪い | 23.4% |

| 4位 | 尊敬できる人がいない | 22.9% |

| 5位 | 業界・会社の先行きが不安 | 22.4% |

| 6位 | スキルアップしたい | 22.2% |

| 7位 | 人間関係が悪い/うまくいかない | 20.9% |

| 8位 | 会社の評価方法に不満があった | 20.7% |

| 9位 | 肉体的または、精神的につらい | 20.3% |

| 10位 | 労働時間に不満(残業が多い/休日出勤がある) | 18.7% |

求人情報・転職サイトdodaが発表した「転職理由ランキング」を見ると、1位は「給与が低い・昇給が見込めない」が32.8%、2位は「昇進・キャリアアップが望めない」が25.2%でした。つまり、個人がそれぞれ目標を持ち、それが達成できないような状況だと人材が流出する可能性が高いのです。同じ業務の繰り返しではなく、キャリアデザインをいかに企業と社員と一緒になって描き、業務に柔軟性を与えられるかが、優秀な人材の流出を防ぐことに繋がるのです。

▶︎参考:転職理由ランキング【最新版】 みんなの本音を調査!|doda by PERSOL

4:企業を存続させるため

人材育成は、企業を安定的に成長させ、存続させるためにも欠かせません。上場企業においては、コーポレートガバナンスで以下のように後継者の育成が義務付けられています。

取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。

▶︎参考:株式会社東京証券取引所|コーポレートガバナンス・コード

上場企業で後継者育成が義務付けられている理由は、上場企業が急な廃業となった場合の社会的影響が非常に大きいためです。中小企業においては、後継者が見つからない、育たないといった理由で廃業を選択する企業も増えてきているようです。

5:外部環境の変化に対応するため

人材育成は、外部環境の変化に対応するためにも必要不可欠です。昨今では生成AIの発達がめざましく、すでに一部の業務はAIに代替されています。このように変化の激しい社会環境の中で、人材育成がなければ技術革新についていけず、競合他社よりも生産性が低くなってしまうのは避けられません。

人材育成の必要性は、新型コロナによってリモートワークが余儀なくされた際に顕著に現れました。リモートワークにおいては、これまでのマネジメント方法が機能しなく、メンバーの業務を把握できなくなったり、メンタルケアができなくなったりと業務に支障が起きていました。ただし、リモートワークにおけるマネジメント手法や考え方などをいち早く育成した企業は、あの危機的状況をすぐに脱することができたのです。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

04人材育成への投資が進まない原因

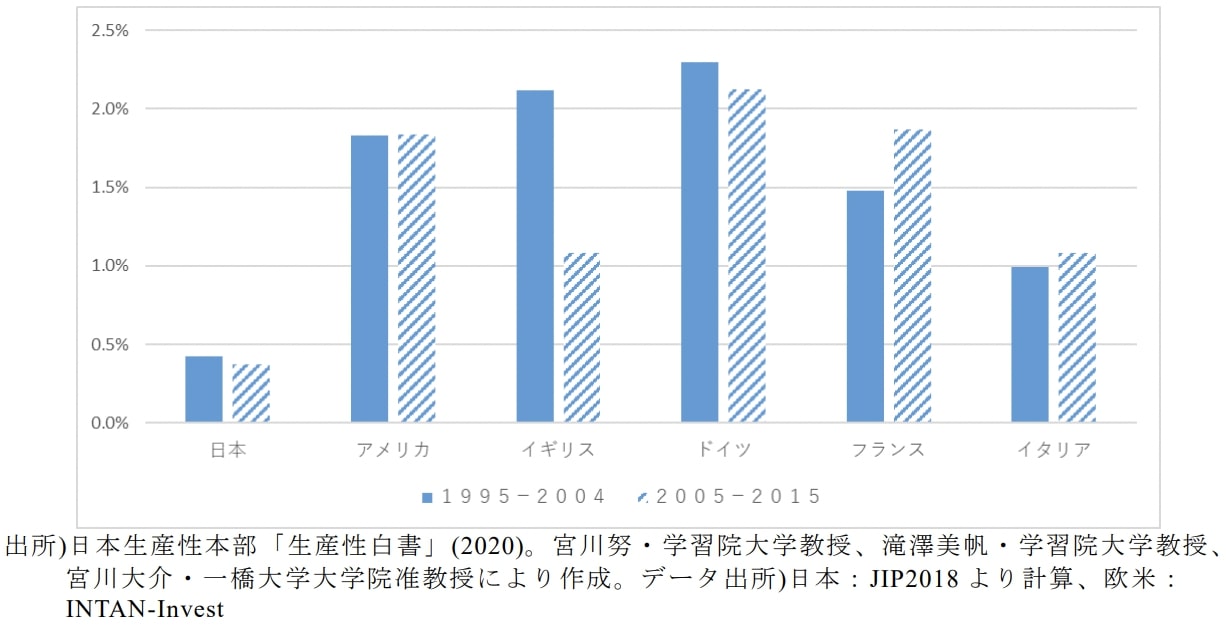

人材育成は、スキルや能力の向上だけでなく、生産性を向上させ、売上にも良い影響を与えることが示唆されています。そして、多くの人が人材育成は不要とは答えないでしょう。しかし、日本の人材育成への投資は諸外国と比較して圧倒的に低いという現状があります。

この結果に対して、「日本はOJTが中心なので費用だけで人材育成に投資していないとは断言できない」という意見もあります。また、「費用の低さだけに焦点が当たり、質的な側面が加味されていない」と反論する人もいます。

これらの反論に頷く部分もありますが、このままで良い理由にはなっていないことも事実です。働き方や業務・職種も多様化し、OJTが機能しなくなりつつあることは多くの研究者や実務家が論じています。また、質的な側面においても同様で、研修効果を行動変容まで測定している企業は日本にほとんどありません。この章では、日本において人材育成への投資が進まない原因について紹介します。

▶︎参考:公益財団法人 日本生産性本部 生産性総合研究センター|日本企業の人材育成投資の実態と今後の方向性

人材育成に割く時間がない

人材育成には時間と工数がかかります。社員それぞれのキャリアデザインを形成するだけでも、人事部や管理職の工数を大幅にかける必要があり、その振り返りも定期的に行わなければいけないので、かかる工数は人材育成への注力度合いでさらに増えていくのです。また、売上を常に追い求める営業部などでは、人材育成に割く時間を確保することが難しく、後回しになってしまうことも珍しくありません。そのため、企業として人材育成を推進していくという強い覚悟を上層部が発信しないことには、なかなか人材育成は浸透しない可能性があります。

そもそも人材育成に対して関心がない

マネジメントを担う管理職にも、様々なパターンの人間がいます。そのため、人材育成に対しての関心が低い管理職がいる可能性もあるでしょう。そのような場合、キャリアデザインも親身になって考えなかったり、社員ではなく企業としてのキャリアデザインを押し付けてしまったりするかもしれません。これに関しても、いかに企業として人材育成を重要視しているかを各社員に周知させるかが、解決策となります。また、ある程度の型を人事部が起点となって作成することで、人材育成への関心度があまり影響しない仕組みづくりができるでしょう。

05人材育成のステップ

人材育成のステップとして、次の3ステップが挙げられます。

- 1.自社の課題を明確にする

- 2.自社の経営方針や戦略を確認する

- 3.課題と戦略に合致する解決法を探す

ここではそれぞれについて解説していきます。

人材育成のステップとして、次の3ステップが挙げられます。

1.自社の課題を明確にする

最初に、自社が直面している課題や問題を明確にします。これには、部門ごとの課題や全体的な組織の課題などが含まれます。課題を明確にするためには、従業員やマネジャーとのコミュニケーションを重視し、問題点や改善の余地がある領域を特定します。例えば、生産性の低下、コミュニケーションの不足、競合他社との競争力の差などが挙げられます。

2.自社の経営方針や戦略を確認する

次に、自社の経営方針や戦略を確認します。これは、組織がどのような目標を持ち、どのような方向性を示しているかを理解することを意味します。経営方針や戦略は、企業の使命やビジョン、市場のニーズ、競合状況などに基づいて策定されます。例えば、成長戦略、革新的な製品開発、コスト削減などの方針があります。

3.課題と戦略に合致する解決法を探す

最後に、自社の課題や問題と経営方針や戦略に基づいて、解決策を見つけます。これは、人材育成の観点から、従業員の能力やスキルを向上させるための方法やプログラムを検討することを含みます。例えば、トレーニングや研修プログラムの導入、チームビルディング活動の実施、リーダーシップ開発プログラムの提供などがあります。これらの解決法は、自社の課題や戦略に合致し、組織の成長や目標達成に貢献することが期待されます。

064,000社以上の人材育成を支援|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

人材育成に関するSchooの講座例

Schooでは9,000本以上の動画をすべて自社で作成します。この章では、人材育成・研修に関するSchooの講座を紹介します。研修担当者の方であれば、10日間限定でSchooの全授業をお試し視聴できるデモアカウントを発行可能ですので、気になるものがあれば、お気軽にお問い合わせください。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。社会に出てからの「学び」は、学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動です。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

07まとめ

企業の成長には人材育成が必要不可欠です。少子高齢化に伴い、社会の情勢も大きく変化しようとしている中で、限られた資源であるヒトをどれだけ伸ばすことができるかで、その企業の成長速度や成長幅も変わってきます。ただし、人材育成を企業に浸透させるのは難しく、企業全体で人材育成を推進していく姿勢が求められるでしょう。制度設計や、管理職の意識統一など時間も工数もかかりますが、長期的な視点で人材育成を進めていく企業が増えていくことで日本の未来が明るくなるはずです。