法務研修の目的・内容・カリキュラム例などを解説

法務研修は、ビジネスに関連する法律知識や法的考え方を学ぶ研修です。 本記事では、法務研修の目的や対象となる従業員について解説しています。また、法務研修のプログラム例も紹介しているため、人事担当の方はぜひ参考にしてください。

- 01.法務研修とは

- 02.法務研修の対象となる従業員

- 03.法務研修の目的

- 04.法務研修の内容

- 05.法務研修の主なテーマ

- 06.Schoo for Businessの法務研修

- 07.まとめ

01法務研修とは

法務研修とは、業務に関する法律の知識や考え方を身につけるために実施する研修のことです。法務部門が主導して実施することが主流ですが、企業によっては人事部門と協働して実施することもあります。

そもそも、法務とは「法律・司法についての業務を担う職種」のことを指す言葉です。そのため、法務研修は法務に携わる部署が実施する研修という意味合いで使用されます。

法務研修が必要な理由

法務研修は、社会的な信用を損なうような事態を避けるための予防として行われます。個人による情報発信が当たり前となった昨今では、ハラスメントやコンプライアンスなどに対して、社員1人ひとりが正しい知識・認識を持つことが欠かせません。

特に、ハラスメントは社会問題にもなっています。ハラスメントは本人に自覚がないことが多く、いつの間にか加害者になってしまうケースもあるのです。そのため、研修によって全ての社員が正しい知識や認識を持ち、問題が深刻化する前に相互に指摘・改善し合えるような組織を目指す必要があります。

法務研修の実施率

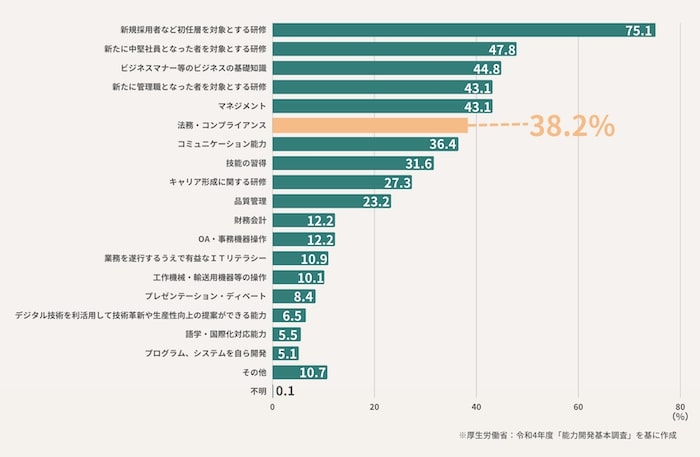

厚生労働省が公開している令和4年度「能力開発基本調査」によると、法務研修の実施率は以下のとおり38.2%という結果となっています。

上記は、研修を実施している事業者にヒアリングした結果となっています。したがって、研修を実施している事業者は7割程度なので、全事業者の中で27%程度が法務研修に取り組んでいるということになります。

この結果の背景には、予防としての研修に予算を割くことができないという理由や、そもそもの必要性を認識できていないということが伺えます。

02法務研修の対象となる従業員

法務研修の対象者は、全ての従業員であるべきです。コンプライアンスやハラスメント、個人情報に対しての正しい認識は管理職だけが持っていればいいというものではありません。誰しもが正しい認識のもと、適切な業務を行う必要があります。

新入社員

新入社員は社会人経験に乏しく、社会人としてのルールを把握しきれていません。 そのため、法務研修でコンプライアンスの基礎を学ぶ必要があります。 新入社員向けの研修では、コンプライアンス違反につながる行為や想定されるリスクを学習します。そのうえで、業務上の何気ない行動も企業に多大な影響を与えかねないことを理解させることが目的です。

法務・総務部門

法務・総務部門は日常業務で法令を扱っているため、法務研修は必要ないという考えもあります。しかし、法令は毎年改正が行われていて、定期的に最新の法規を学ぶ場は必要です。 法務・総務部門向けの法務研修では、最近の法改正や判例を学習するとともに、業務で想定されるケーススタディを扱います。

営業部門

営業部門では、取引先や顧客との契約行為が必ず発生するものです。そのため、営業部門は契約書や契約実務に関する法的知識を学ぶ必要があります。 営業部門を対象とした法務研修では、業務上起こり得るケースでの対処法を学習し、より実践的なスキルの体得を狙います。

管理職・マネージャー

管理職・マネージャーは、部下の行為について責任を取る立場にあるうえに、経営に関する法的知識が必要です。 そのため、研修での学習対象は、情報管理から内部統制まで幅広い分野に及びます。また、コンプライアンス違反発生時の対処法を学び、有事に対応する能力を強化します。

03法務研修の目的

法務研修の目的は、主に以下の4つが挙げられます。

- 1:コンプライアンス違反を防ぐ

- 2:規律意識や責任感のある顧客対応を行う

- 3:社内のルールや職場環境を守る

- 4:法務上のトラブル発生時の対応を学ぶ

この中でも、特にコンプライアンス違反を防ぐという予防の側面が重要です。問題が起きないような取り組みや仕組みがあれば、問題が起こってしまった後の対応を学ぶ必要もなく、会社の存続が危うくなることもありません。この章では、法務研修を実施する目的について、それぞれ詳しく紹介します。

法令を把握してコンプライアンス違反を防ぐ

業界や企業の業務内容に関わる法令を把握して、コンプライアンス違反を未然に防ぐことが目的のひとつです。 こうした法令を振り返る場面がなければ、現場で独自のルールが横行して、正しいルールが守られなくなってしまいます。そのため、法務研修を通して、現場と社会のルールが乖離していないかを見直すことが重要です。

規律意識や責任感のある顧客対応を行う

顧客対応においては、嘘をつかないなど誠実な対応が求められるとともに、サービス過剰によるルール違反にも注意が必要です。 法務研修では、顧客対応を行う従業員の規律意識や責任感を育成します。その結果、顧客満足度が向上すれば、企業の利益拡大にもつながるはずです。

社内のルールや職場環境を守る

社内のルールには、就業規則や社内規定、コンプライアンスマニュアルがあります。こうしたルールを従業員が守らずにいると法律違反にあたり、会社全体を巻き込む大きなトラブルに発展しかねません。それも研修で法令の大切さを認識・共有することで、従業員の意識が向上します。結果として気持ちよく仕事に取り組めるようになり、風通しの良い職場環境が保たれるはずです。 また、研修では周知しているはずの法令や社内ルールが本当に浸透しているかどうかを確認する必要もあります。

法務上のトラブル発生時の対応を学ぶ

顧客からのクレームや情報漏洩事故など法務上のトラブルは、企業活動において避けられない課題です。コンプライアンス意識が高い企業であっても、残念ながら問題が起きてしまうこともあります。 また、こうしたトラブル発生時には、担当者による事実の隠ぺいなど、平時では考えられない事態が起こるおそれがあります。 このような事態を防ぐためには、法務研修でトラブル発生時の対応を学ぶことが重要です。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

04法務研修の内容

法務研修で扱う法律は、業種や職種によってさまざまです。ここでは、そのなかでも扱われることが多い法律をみていきます。 またそれぞれの法律について、どのような場合に扱うべきかも触れているため、ぜひ参考にしてください。

民法や商法など契約に関する法律

企業活動において契約行為は必ず発生するものであるため、契約に関する法律を正しく理解する必要があります。その代表例が、民法および商法です。 民法・商法のなかで重要な項目には、契約書の定義や契約の成立要件、印紙の取り扱いが挙げられます。 法務研修では、こうした法律の条文や業務上の事例を扱って、営業活動時の規律意識を高めます。 業務上、取引先と契約を交わすことが多い営業部門の従業員は、必ず研修で契約行為を学ぶようにしてください。

金融商品取引法

インサイダー取引とは、内部情報を知りうる立場にある人間が、会社の内部情報を利用して自社の株式などを売買する行為です。 インサイダー取引を禁止するのが金融商品取引法で、懲罰や罰金などの重い制裁が用意されています。 この法律を研修で扱うべき企業には、上場企業・証券会社・コンサルティングファームが挙げられます。これら企業の共通点は、株価を左右する情報を多く取り扱うことです。 研修では、金融商品取引法の概要や禁止される行為の事例を取り上げてください。

不正競争防止法

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を促す法律です。この法律では、不正競争行為に当たるとして「営業秘密の漏洩」を禁止しています。 営業秘密の漏洩は、企業の経営を左右する重大なリスクです。そのため法務研修では、従業員による情報漏洩を防ぐために、不正競争防止法を扱う必要があります。 研修では、何が営業秘密に当たるのか、具体的にどのような行為が禁止されるのかなどを、実際のケースを交えて解説してください。

個人情報保護法

個人情報保護法には、個人情報を扱う事業者の義務や情報保管時などのルールが定められています。 顧客情報の漏洩が起きてしまうと、行政処分だけではなく、社会的信用度の低下といった事態につながります。そのため、顧客情報を扱う従業員が、個人情報保護法を理解しておくことが必要です。 また法務研修では、社内での個人情報の適切な管理方法も確認するのがおすすめです。

▼個人情報保護研修について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】個人情報保護研修とは?実施のメリットや研修形式を解説

下請法

下請法は、企業間の取引において、上位企業による下位企業への不当な取引条件や支払い遅延などを防止するための法律です。下請法には、上位企業による下位企業への契約書の提示義務や、支払期日の明示などのルールが定められています。また、違反行為があった場合には、下請業者が上位企業に対して損害賠償請求をすることも可能です。下請法に関する知識を備えることで、受発注に関わる人や経理を担当する人が法律の概要を知っておくことで、取引上のリスクに備えることができます。

著作権

「著作権法」は、著作物などに関する著作者等の権利を保護するための法律で、Webサイトやイラスト、出版物など業務における様々な面において、取り扱いに気をつけなければなりません。誰もが手軽にネット上から情報やコンテンツを入手できる現代において、従業員一人ひとりが著作権侵害になりうる行為や、正しい運用方法を知らないことは会社のリスクに直結します。従って、著作権の範囲や違反した場合のリスクなどをしっかりと学ぶ必要があります。

景品表示法>

景品表示法は、企業が実施するキャンペーンやイベントにおいて、商品やサービスの購入や参加条件として景品やプレゼントを提供する場合に、消費者を保護するための法律です。景品やプレゼントを提供する際には、内容や条件を適切に表示し、消費者に正確かつわかりやすく情報提供することが求められます。また、景品やプレゼントの品質や数量についても一定の基準を設けた上で、明示しなければなりません。広告宣伝や商品の紹介業務に携わる際に身につけておくべき内容です。

05法務研修の主なテーマ

法務研修は、主に以下のようなテーマで実施されます。

- ・ビジネス法務研修

- ・ハラスメント防止研修

- ・コンプライアンス研修

- ・リスクマネジメント研修

新入社員にはビジネス法務研修を実施することが多く、年次や役職が上がるにつれてハラスメント防止研修やリスクマネジメント研修の対象者となることが多いです。

ビジネス法務研修

ビジネス法務研修は、業務に関する法律を学ぶための研修です。主に個人情報保護法や下請法、独占禁止法などの法律に関する知識が、ビジネス法務研修の内容となります。

ハラスメント防止研修

ハラスメント防止研修は、主要なハラスメントの概要や対策について学ぶための研修です。主にパワハラやセクハラ、昨今ではマタハラやアルハラなどもハラスメント防止研修の内容となります。

コンプライアンス研修

コンプライアンス研修は、社会人としての規範や倫理観、責任感を養い、ルールを守る意識を高めるために実施される研修です。主に、SNS利用時の注意点や労働時間に関する法律などが研修内容となります。

リスクマネジメント研修

リスクマネジメント研修は、企業を取り巻くリスクを未然に防いだり、対応方法を学ぶための研修です。基本的には管理職が対象者となりますが、リスク発生時の素早い伝達や隠蔽防止を目的に、全社員に対して実施することもあります。

06Schoo for Businessの法務研修

Schooでは約9,000本の授業を保有しており、法務研修に関する授業も多く揃っています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。

研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schooの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

法務研修に関するコンテンツ一覧

| 研修内容 | 時間 |

| 著作権・肖像権コンプライアンス | 1時間10分 |

| 個人情報保護法改正とその対応 | 1時間 |

| 労務管理のための労働法 | 1時間40分 |

| 契約書の知識と実務 | 2時間 |

| 景品表示法の世界 | 1時間30分 |

| 商標権コンプライアンス | 50分 |

| 契約書チェックのポイント | 1時間 |

| 製造物責任法(PL法)の基礎理解 | 50分 |

| 営業・宣伝部門のための製造物責任法 | 25分 |

| インサイダー取引の理解と事例 - 投資の注意点 | 1時間 |

| 下請法ケーススタディ修理委託・役務提供委託編 | 35分 |

| 下請法ケーススタディ製造委託編 | 40分 |

| 下請法ケーススタディ情報成果物作成委託編 | 25分 |

| 下請法総論 | 35分 |

| 営業部門のための独占禁止法 | 20分 |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

法務研修のカリキュラム例

Schooの法務研修の特長は、約9,000本の授業による網羅性です。

法務研修のテーマにはコンプライアンス研修、リスクマネジメント研修なども含まれてますが、Schooは業界でも最大級のコンテンツを保有しているため、これらのニーズに全て応えることができます。

参考例として、Schooを用いた法務研修のカリキュラム例をご紹介します。

| 第1回 | 契約書の知識と実務 |

| 時間 | 30分×2コマ,35分×1コマ,20分×1コマ |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | 著作権・肖像権コンプライアンス |

| 時間 | 20分×2コマ,15分×2コマ |

| 研修内容 |

|

| 第3回 | 個人情報保護法改正とその対応 |

| 時間 | 20分×3コマ |

| 研修内容 |

|

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

07まとめ

法務研修は従業員の規律意識を高める効果があり、コンプライアンス遵守に欠かせない存在です。 しかし、法務研修の講師を担当できる人材が社内にいないケースもあります。また、法令は毎年改正されているため、最先端の法律を熟知した専門家に講師を依頼するのがおすすめです。 リスクマネジメントや企業イメージの向上のため、法務研修の実施を検討してみてはいかがでしょうか。