DXリテラシーとは|社内教育で行うべき研修内容を紹介

DXリテラシーは、組織の中でDXを推進する上で必要なスキルです。本記事では、 DXリテラシーの概要や特徴、また社内教育で行うべき研修内容について解説します。

01DXリテラシーとは

DXリテラシーとは、「全てのビジネスパーソンが習得しておくべきDXに関する知識や能力」のことです。

DXリテラシーは、デジタル技術を活用することによる仕事や生活の変化を意味するDigital Transformation(デジタル・トランスフォーメーション)と、物事を正しく理解して活用できることを意味するリテラシーを合わせた言葉です。

ITリテラシーとの違い

ITリテラシーとは、ITへの知識を有してそれを使いこなせる状態を指します。DXとITの違いは、「手段」と「目的」にあります。まず、IT化とは組織の生産性向上のためのデジタル技術を導入することが目的です。一方で、DX化とはデジタル技術の導入などの過程を経て、組織を変革することが目的です。つまり、IT化はDXにおける手段のひとつであるといえます。

02DXリテラシーの向上が必要とされている背景

DXリテラシーの向上が求められる背景には、DXを担う専門人材が量・質ともに不足し、現場任せの推進が限界を迎えている現状があります。加えて、デジタル技術を前提とした競争が激化し、全社員がDXを理解・活用できなければ事業成長が難しくなっています。こうした背景について解説します。

DXを推進する人材の不足

「DX動向2024」によると、日本企業ではDXを推進する人材不足が深刻化しています。DXを推進する人材が「大幅に不足している」と回答した企業は62.1%に達しており、人材不足そのものがDX推進のボトルネックとなっています。実際、DXに取り組めない理由として「戦略立案・実行を担う人材が不足している」との回答が多く、成果を出せていない企業ほど人材不足が顕著です。この状況下では、限られた専門人材だけに依存するのではなく、全従業員のDXリテラシーを底上げし、業務現場でデータやデジタル技術を理解・活用できる人材を増やすことが不可欠です。DX人材不足を補完し、組織全体でDXを前進させる基盤として、DXリテラシー向上の重要性が高まっているのです。

▶︎参考:DX動向2024-深刻化するDXを推進する人材不足と課題|独立行政法人情報処理推進機構

ビジネス環境の競争激化

市場環境の変化は年々激しさを増しており、デジタル技術を前提としたビジネスモデルの転換が競争力を左右する時代になっています。顧客ニーズの高度化やグローバル競争の進展により、従来の経験や勘に依存した意思決定では対応が難しくなっています。こうした環境下では、現場レベルでデータを読み取り、テクノロジーを活用して業務や価値創出を変えていく力が求められます。DXリテラシーの向上は、競争優位を維持するための基盤となる重要な取り組みです。

03経済産業省が定義するDXリテラシー標準とは

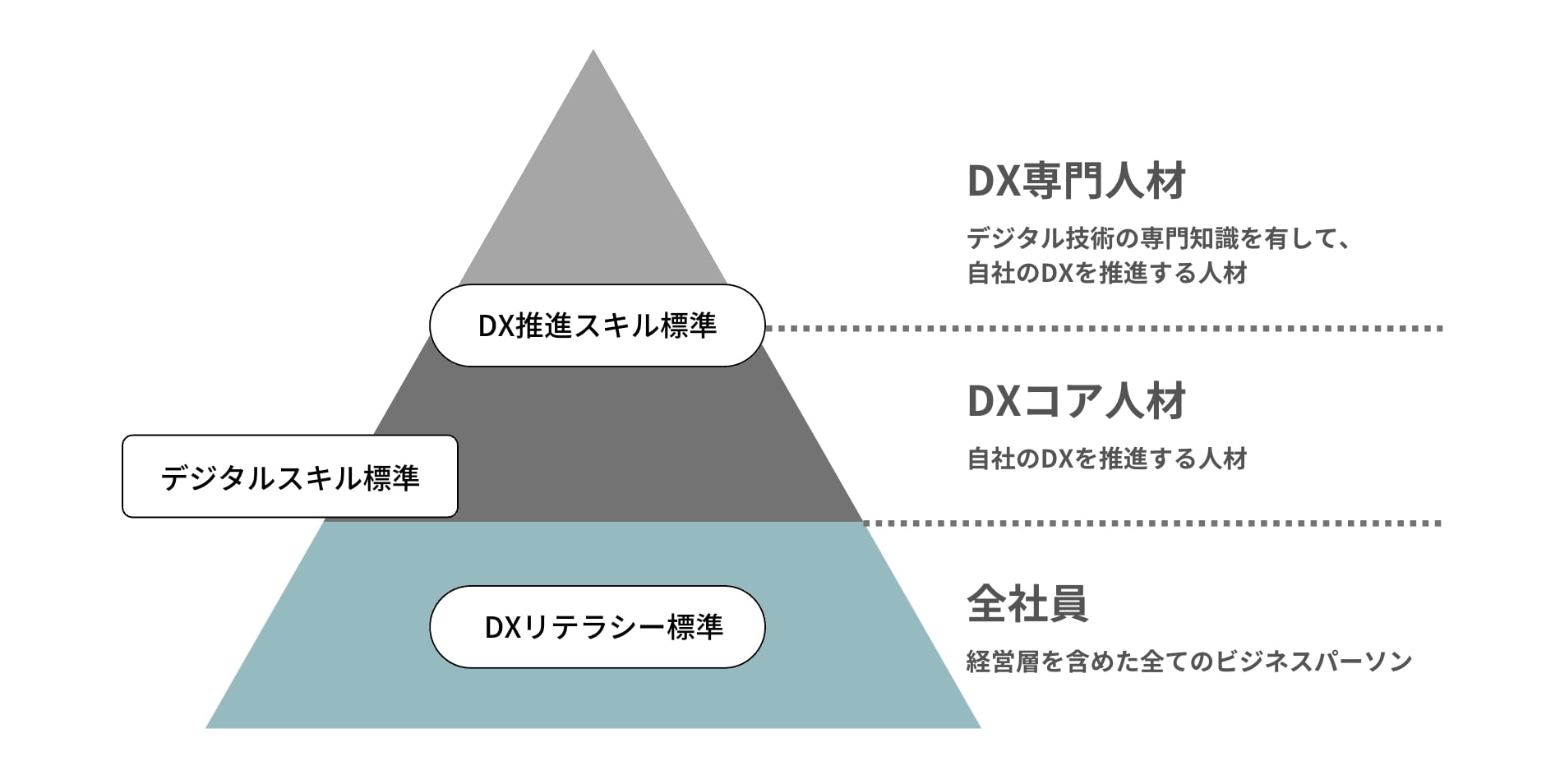

経済産業省が定義しているDXリテラシー標準とは、働き手一人ひとりがDXリテラシーを身につけることで、DXを自分事ととらえ、変革に向けて行動できるようになるために、全社員に共通して必要となるDXに関する知識を体系的にまとめたものです。

全社員に必要なDXリテラシー標準と、DXを推進・実現する人材に必要なDX推進スキル標準を合わせて、デジタルスキル標準としています。

DXリテラシー標準が策定された背景

経済産業省はDXリテラシー標準が策定された背景を、『働き手一人ひとりが「DXリテラシー」を身に着けることで、DXを自分事ととらえ、変革に向けて行動できるようになる』ためと述べています。ビジネス環境が変化する中で、社会全体のDXが加速しています。その中で、人生100年時代を生き抜くためには、組織・年代・職種を問わず、働き手一人ひとりが学び続けることが重要とされているのです。

DXリテラシー標準の4項目

DXリテラシー標準は以下の4項目で定義されています。

- 1.マインド・スタンス

- 2.Why(DXの背景)

- 3.What(DXで活用されるデータ・技術)

- 4.How(データ・技術の活用)

ここではそれぞれについて解説します。

マインド・スタンス

社会変化の中で新たな価値を生み出すために必要な意識・姿勢・行動を定義しています。必要とされている学習項目は以下の通りです。

| 学習項目 | 内容 |

| 事実に基づく判断 | データと根拠で意思決定する |

| 顧客・ユーザーへの共感 | 利用者視点で課題を捉える |

| 変化への適応 | 変化を前提に学び直し続ける |

| コラボレーション | 部門を越えて協働し成果を出す |

| 常識にとらわれない発想 | 固定観念を疑い改善案を出す |

| 反復的なアプローチ | 試行錯誤しながら改善を回す |

| 柔軟な意思決定 | 状況に応じて判断を更新する |

DXを推進するためには、テクノロジーや社会環境に適応しようとする姿勢が重要です。具体的に挙げられているマインド・スタンスとして、組織内外とのコラボレーションや、常識にとらわれない発想などがあります。

Why(DXの背景)

DXの重要性を理解するために必要な、社会、顧客、ユーザー、競争環境の変化に関する知識を定義しています。必要とされている学習項目は以下の通りです。

| 学習項目 | 内容 |

| 社会の変化 | 技術・制度・働き方の変化を理解 |

| 競争環境の変化 | 競争要因の変化とDXの必然性 |

| 顧客価値の変化 | 顧客期待の変化を価値設計に反映 |

急速に進化する現代のビジネス環境におけるDXの必要性を学習項目として挙げています。

What(DXで活用されるデータ・技術)

ビジネスの場で活用されているデータやデジタル技術に関する知識を定義しています。必要とされている学習項目は以下の通りです。

| 学習項目 | 内容 |

| クラウド | クラウドの概念と活用場面を理解 |

| ネットワーク | ネットワークの基礎とリスクを理解 |

| AI | AI/生成AIの特徴と留意点を理解 |

| ハードウェア・ソフトウェア | IT基盤の基本構成を押さえる |

| 社会におけるデータ | データが価値になる仕組みを理解 |

| モラル | デジタル利用の倫理観を持つ |

| セキュリティ | 情報資産を守る基本対策を理解 |

| コンプライアンス | 法令・規程に沿って扱う |

具体的にはビッグデータやIoT技術、人工知能、ブロックチェ-ン技術、セキュリティ技術などが挙げられます。

How(データ・技術の活用)

ビジネスの場でデータやデジタル技術を活用する方法や留意点に関する知識を定義しています。必要とされている学習項目は以下の通りです。

| 学習項目 | 内容 |

| データ・デジタル技術の活用事例 | 業務変革の事例から学ぶ |

| ツール利用 | 目的に合わせツールを使い分ける |

| データを読む・説明する | 読み解き、他者へ説明できる |

| データによって判断する | 勘ではなくデータで判断する |

| データを扱う | 入力・整備など活用前提を整える |

データ・デジタル技術の活用事例や、セキュリティ、コンプライアンスなどが学習項目として挙げています。

「社員のDXスキルを可視化したい」「DXを実践できる社員を育成したい」を解決!

DXスキルを診断&結果に応じて学習動画のレコメンドができるスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・DXスキル診断の概要

・診断結果のイメージ

・他社サービスとの比較 など

04社内のDXリテラシーを高めるステップ

経済産業省のDXリテラシー標準によると、社内のDXリテラシーを高めるには4つのステップで進めていくべきとされています。この章では、それぞれのステップについて詳しく解説します。

1.必要なマインド・スタンスの浸透方法を検討する

DXリテラシー標準に記載されているマインド・スタンスを参考に、自社の組織や社員がすでに持っているもの、今後伸ばしていく必要があるものを特定します。特に、伸ばしていく必要があるマインド・スタンスを浸透させるには、組織風土や構造などを変革しなければならない可能性もあります。そのため、社内に浸透させるために、どのような手段を採る必要があるのかも、同時に検討します。

2.DXの必要性や方向性を示す

外部環境の変化により、自社がどのような影響を受けているのか、今後どのような影響が出そうなのかを検討します。そして、自社の状況を踏まえたうえで、DXの必要性や方向を社員に示します。このステップを踏むことで、DXの必要性を経営層だけでなく、社員にも認識させることができます。

3.社員にデジタル技術などを学べる機会を提供する

DXの方向性を示せれば、次に自社にとって必要なデータやデジタル技術が何なのか、どのように活用していくのかを検討します。そして、自社にとって重要度が高いもの、まだ活用できていないが、今後活用していくことになるものから、社員に学んでもらう環境を提供します。

4.DXを実現するためのツールの活用事例や留意点を示す

データやデジタル技術の活用方法について、活用事例を紹介しながら共有していきます。そうすることで、社員が自分たちでデータなどを活用するイメージが沸きやすくなり、DX化が進めやすくなります。社内に活用事例がないという場合は、どのような活用方法が考えられるかを検討し、共有することが大切です。また、データの取扱いに注意しないと、情報漏洩などのリスクもありますので、ツールなどの使用に関する留意点を共有することも必要です。

05DXリテラシー向上のポイント

社内のDXリテラシーを向上させるためのポイントは、主に以下の3点があります。

- 1.現状を可視化する

- 2.必要なものだけを効率よく学んでもらう

- 3.育成効果を見える化する

この章では、それぞれのポイントについて詳しく紹介します。

現状を可視化する

DXリテラシー向上のためには、社員一人ひとりの現状を正確に把握することが重要です。そのために、DXアセスメントを活用して社員のデジタルスキルや知識レベル、業務におけるデジタルツールの活用状況を可視化する手法が有効です。これによって、組織全体の課題が明確になり、社員個別の育成ニーズに合わせた具体的なトレーニングやサポート計画を策定できます。また、定期的なアセスメントを実施することで、DXスキル向上の進捗を追跡し、効果的な施策を講じる基盤となります。

必要なものだけを効率よく学んでもらう

アセスメントの結果を活用することで、社員が必要な知識やスキルに絞って学ぶことが可能となります。これにより、不要な内容を学ぶ負担を軽減し、学習効率を高められます。また、業務に直結するスキル習得を優先することで、現場ですぐに活用できる知識が身につきやすくなります。

育成効果を見える化する

DXリテラシーを高めるためには社員が学んだ成果を見える化し、組織全体のDXリテラシーの習得状況を把握することが重要です。この情報を基に、学習計画やトレーニング内容を定期的に見直し、PDCAサイクルを回すことで、研修効果を最大化できます。見える化により、個人のスキルギャップを特定し、さらなる育成の方向性を明確化できます。

06Schoo for BusinessのDX研修

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、DXほか様々な種類の研修に対応しています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 (新規講座も随時公開中) |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

DX研修では、診断結果から自動で学習内容を推奨してくれる機能だけでなく、実務で使えるスキルを身につける3ヶ月の学習プログラムまで用意しており、組織全体のDXスキルを底上げすることが可能です。

特長1. DXスキルを診断・結果に応じて学習のレコメンド

「DXスキル診断」で社員のDXスキルを可視化することができます。100問ほどの質問に回答することで、社員一人ひとりの強みや課題が明らかになります。

また、この診断結果に基づいて自動で学習コンテンツをレコメンドする機能も備わっています。学習内容は、経産省のデジタルスキル標準に準拠しています。

※DXスキル診断の利用に、追加料金は一切かかりません。Schoo for Businessの利用者は無料でこの機能をお使いいただけます。

特長2. 実践的なDXスキルが学べる

Schooの学習動画では、第一線で活躍するビジネスパーソンが講師を務めています。そのため実践的なスキルが身につく研修を実施することが可能です。

また、データ分析・ITリテラシーなどスキル毎にカリキュラムもご利用いただけます。カリキュラム作成に時間を割く余裕が無いという方でも、簡単に研修を開始できます。

※DXカリキュラムの利用に、追加料金は一切かかりません。Schoo for Businessの利用者は無料でこの機能をお使いいただけます。

特長3.DXリテラシーに関するコンテンツ一覧

07まとめ

従業員のDXリテラシーが向上していくことで、業務効率化や生産性の向上に大きく寄与します。また、DXによってこれまでとは違う種類のビジネスモデルを構築すれば、新たな顧客層を獲得し、競争力を強化できます。ぜひ、本記事を参考にして自社の強みも活かしながら、DXリテラシーの向上を目指しましょう。

▼【無料】経済産業省が取り組む デジタル人材育成プラットフォーム|ウェビナー見逃し配信中

経済産業省の商務情報政策局 情報技術利用促進課でDXリテラシー標準化の検討会を行っている同課の金杉 祥平氏をお招きし、「経済産業省が取り組むデジタル人材育成プラットフォーム」について語っていただいたウェビナーのアーカイブです。デジタル人材要件の定義や、リスキリングするための構造化された項目、さらに経済産業省で構想している人材育成プラットフォームについてもお話しいただいております。

-

登壇者:金杉 祥平様経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐(企画)

2006年に経済産業省に入省。過去には、再生可能エネルギーの推進、家電製品の安全基準の整備、電気事業制度のルール整備、福島第一原子力発電所の廃炉推進に従事し、2021年5月から現職。情報技術利用促進課では、地域企業・産業のDXの実現に向けて、デジタル人材の育成を推進するため、デジタル知識・能力を身につけるための実践的な学びの場を提供する「デジタル人材育成プラットフォーム」の制度設計を担当。