ポータブルスキルとは?構成要素や種類から企業が着目するメリットまでを解説

ポータブルスキルは、業界や業種を問わず、新入社員からどの階層においても重要なスキルです。社員の成長は、専門性の高いスキルだけでなく、汎用的なポータブルスキルの獲得も必要になります。本記事では、ビジネスにおけるポータブルスキルとはどのようなものか、構成要素やその種類、企業が着目するメリットについて解説します。

- 01.ポータブルスキルとは

- 02.ポータブルスキルが必要な背景

- 03.ポータブルスキルの要素

- 04.具体的なポータブルスキルの例

- 05.ポータブルスキルの鍛え方

- 06.ポータブルスキル研修ならSchoo for business

- 07.まとめ

01ポータブルスキルとは

ポータブルスキルとは、「職種の専門的な知識や実務的なスキル以外の能力」のことを指します。また、厚生労働省はポータブルスキルを「職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキルのこと」と定義しています。具体例としてコミュニケーション能力、課題設定能力、情報収集力などがポータブルスキルに当たります。

ポータブルスキルの特色は、環境や時代の変化を問わず活かすことができるという点にあります。ポータブルスキルが身に付いていれば、様々なビジネスシーンで臨機応変に対応し、円滑に業務を行うことができ、職種に関わらず多くの企業から必要とされる人材になることができるのです。

テクニカルスキルとの違い

テクニカルスキルは、専門的な知識や特定の業務に関連する具体的なスキルや技術を指します。例えば、プログラミング、データ分析、経理、医療知識などが挙げられます。これらのスキルは、特定の職種や業界での作業や専門職に必要な技能です。 ポータブルスキルとテクニカルスキルの違いは、汎用性と専門性にあります。ポータブルスキルは広範囲な状況で役立ちますが、テクニカルスキルは特定の領域での専門知識が求められます。

02ポータブルスキルが必要な背景

ポータブルスキルが必要な背景として以下の4点が挙げられます。

- 1:転職の一般化

- 2:専門スキルの寿命は短い

- 3:VUCA時代の到来

- 4:人材配置の最適化

ポータブルスキルは汎用的な能力であることから、転職が一般化した現代においてどの企業でも求められるようになっています。また、テクノロジーの進化によって旧来型の技術や知識は陳腐化する可能性もあります。こうしたことからポータブルスキルが求められるようになっているのです。

転職の一般化

終身雇用が減少し、転職が一般化した結果、特定の会社や職務に依存するスキルではなく、さまざまな環境で通用する汎用的な能力が求められるようになりました。たとえば、問題解決力やコミュニケーション能力、リーダーシップといったポータブルスキルは転職先でも有益となるスキルであり、企業側もこうしたスキルを持つ人材を評価します。このように、転職の一般化が進む中で、ポータブルスキルは個人と企業双方にとって重要な要素となっています。

専門スキルの寿命は短い

特定の専門スキルを習得することは重要である一方で、テクノロジーの進化によって、旧来の技術や知識は陳腐化する可能性も秘めています。このため、特定の専門スキルだけでは不十分であり、ポータブルスキルのような、環境の変化に適応できる汎用的な能力がますます重要視されています。

VUCA時代の到来

VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)を指し、未来の予測が困難な時代を意味します。このような時代では、過去の成功体験や特定分野の知識だけでは通用しません。状況に応じた柔軟な思考、変化に対応するスピード、異なる分野をつなぐ応用力などが求められます。ポータブルスキルは、こうした不安定な環境下でも力を発揮できるため、個人にとっても企業にとっても不可欠なものとなっています。

▼VUCA時代について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】VUCAとは?注目される理由や必要なスキルについて解説する

人材配置の最適化

企業が持続的に成長するためには、適材適所の人材配置が欠かせません。事業環境がめまぐるしく変わる中で、人材を柔軟に配置・活用するには、特定領域に限らない幅広いスキルを持つ人が必要とされています。ポータブルスキルを持つ人材であれば、部署異動や新規プロジェクトなどの変化にも即応できるため、企業の競争力向上に直結します。また、個人にとっても、自らキャリアの幅を広げられるため、結果的に市場価値の向上につながります。

03ポータブルスキルの要素

ポータブルスキルは「仕事のし方」「人との関わり方」に2つに分けることができ、それぞれが複数の要素で構成されています。ここではポータブルスキルの構成要素について、厚生労働省からの情報に基づいて解説していきます。

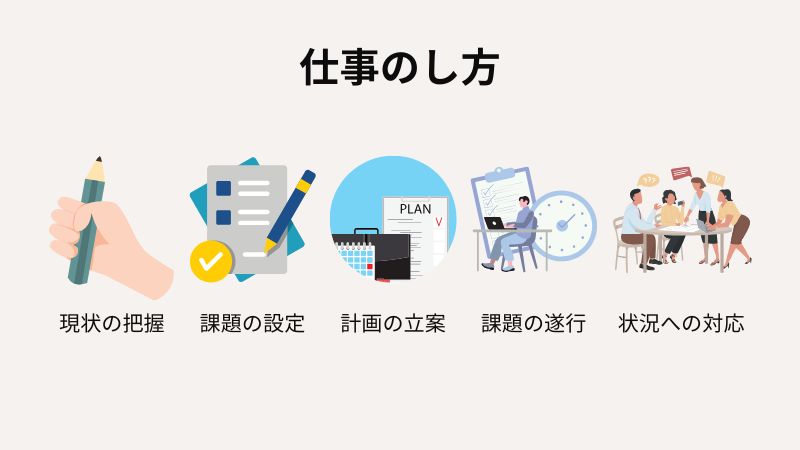

仕事のし方

「仕事のし方」とは、業種や職種に関わらず、業務を遂行する上で必要とされている能力を指します。 「仕事のし方」に分類される要素は以下の5つです。

- 1.現状の把握

- 2.課題の設定

- 3.計画の立案

- 4.課題の遂行

- 5.状況への対応

仕事のし方には現状の把握、課題の設定、計画の立案、課題の遂行、状況のへの対応といった要素があります。それぞれの要素には情報収集力、課題設定力、スケジュール管理、責任の取り方が必要なスキルとして挙げられます。

1.現状の把握

「現状の把握」とは取り組むべき課題やテーマを設定するために行う情報収集やその分析のし方についてのスキルです。仕事を進めていくうえで、まずは現状を把握する必要があります。進捗状況や解決すべき課題を整理し、可視化しましょう。情報収集や取り組まなければならない課題について分析しておくことでその後の仕事を円滑に進めることができます。課題設定に先立ち、あらかじめ現状を丁寧に整理することが大切です。

2.課題の設定

「課題の設定」とは事業、商品、組織、仕事のすすめ方など、取り組むべき課題を設定するスキルです。現状を把握できたら、取り組むべき課題を設定する必要があります。現状を分析する中で、さまざまな課題が見えてくるはずです。事業全体を通しての課題だけでなく、たとえば商品そのものに関することや組織体制、仕事の分担方法など、広い視野をもって課題を設定しましょう。

3.計画の立案

「計画の立案」とはスケジュール管理や各種調整をおこなう能力や、業務を進めるうえでの障害の排除や高いプレッシャーを乗り越えるスキルを指します。業務を実際に遂行するうえで、計画を立てることはとても重要な要素です。行わなければならない仕事を細分化し、各業務にどれだけの期間をかける必要があるのかを可視化しましょう。また、誰がどの業務を担当するのかなど、できるかぎり具体的な業務計画を立てる必要があります。より実用的な計画を立てるためにも、計画を立てる際には調整事項の量や前例がある業務かどうかといったことも考慮しましょう。/p>

4.課題の遂行

「課題の遂行」とは予期せぬ状況への対応や責任の取り方に関するスキルです。仕事を進める中では、取り組むべき課題に適切に対処し、遂行していくことが求められます。課題の解決に取り組む上で障害が多くあっても、スピード感を持って課題に向き合わなければなりません。そのためにはスケジュール管理を徹底することや、臨機応変に対応することが大切です。また難しい課題に取り組む場合には、担当者に心理的なプレッシャーが伴う場合もあります。業務を極力分担したり、周囲とコミュニケーションを取りやすい環境を整えたりと、負担を分散させる工夫を行っていきましょう

5.状況への対応

「状況への対応」とは予期せぬ状況への対応や責任の取り方に関するスキルを指します。業務を行う上では想定外のトラブルが起きたり、計画通りに行かなかったりといったことがあります。いかなる状況でも最善の成果を得るためには、そうしたシチュエーションに適切に対応する力が重要です。誰がどう責任を取るのかといったことや、迅速に対応するための組織作りについて十分に理解しておくことが大切です。

人との関わり方

「人との関わり方」は様々な立場の人との関わり方についての重要な要素で構成されています。 「人との関わり方」に分類される要素は以下の4つです。

- 1.社内対応

- 2.社外対応

- 3.上司対応

- 4.部下マネジメント

人との関わり方には社内外における対応、上司への対応、部下マネジメントがあります。社内対応では支持を獲得するためのスキル、社外対応では、合意形成を図るスキル、上司対応では報告や課題に対する改善についての意見の述べ方、部下マネジメントではメンバーの動機付けなどがスキルとして求められます。

1.社内対応

「社内対応」とは経営層・上司・関係部署に対する納得感の高いコミュニケーションや支持を獲得するためのスキルを指します。組織で働く中で、社内でのコミュニケーションは欠かせません。経営者層や上司、自分の部署の関連部署など、一言で社内といっても様々な立場の社員と関わることになります。それぞれの立場の人に対して納得感の高いやりとりをおこなうことで、長期的な信頼関係につながります。社内での人同士のつながりを大切にすることで、円滑に業務を進めることができるのです。

2.社外対応

「社外対応」とは顧客・社外パートナーなどに対する納得感の高いコミュニケーションや利害調整・合意形成を図るスキルを指します。契約の締結や営業の際など、社外の人との関わりが重要な場面も多くあります。顧客はもちろん、取引先などの社外パートナーとも円滑なコミュニケーションをとることで、良好な関係を築くことができます。互いの利害対立を防ぎ、良い関係を保つためにも相手の意図を汲み取った適切な対応を心掛ける必要があります。またその際、十分な関係を築くのに必要な期間や難易度をあらかじめ分析しておくなどの工夫も大切です。

3.上司対応

「上司対応」とは上司への報告や課題に対する改善についての意見の述べ方におけるスキルです。問題なく業務を進めるためには業務の進捗を社内で正確に共有し、トラブルが起きた際には適切な施策を講じなければなりません。そういった場面で必要なのが、上司とのコミュニケーションです。現状を適宜報告したり、課題に対する施策を自分なりに意見したりと、上司との意思疎通は業務をスムーズに行うために欠かせません。失礼なく、的確に意見を述べることで信頼関係を築くことができます。

4.部下マネジメント

「部下マネジメント」とはメンバーの動機付けや育成、持ち味を活かした業務の割り当てを行うスキルです。業務を分担し、効率的に進めるには上司など上の立場だけでなく、部下との関わりも大切です。部下の良さを把握し、強みに合った仕事を割り振ることでより良いパフォーマンスにつながります。また、業務の進捗共有を徹底するなどして、モチベーションを維持させる必要があります。その際、部下の人数や評価方法に応じたマネジメント方法を模索していきましょう。また、改善点などを指導する際も、関係性を保ちながら的確な指導を行うことが大切です。

04具体的なポータブルスキルの例

ここでは、具体的なポータブルスキルの例を紹介します。ポータブルスキルの具体的なものとして以下の7つが挙げられます。

- 1.情報収集力

- 2.課題設定力

- 3.計画力

- 4.遂行力

- 5.対応力

- 6.コミュニケーション能力

- 7.マネジメント能力

これらのスキルや能力を身に付けることで、様々なビジネスシーンで活かすことができます。どれも汎用性の高いスキルなので、業務を行う際にもこれらを意識することで業務効率の向上にもつながるでしょう。また、ポータブルスキルを着実に身に付けるためにも具体的な一つ一つのスキルについてしっかりと理解しておくことが大切です。

1.情報収集力

情報収集力とは名前の通り、情報を集めるスキルを指しますが、闇雲に情報をかき集めればよいということではありません。膨大な情報から必要なものをピックアップし、整理することが重要です。必要な情報とそうでないものの取捨選択能力に長けていることで、業務の効率化を図ることができます。また、有益な情報化否かを正確に見極めることで、よりクオリティの高い作業が可能になるのです。スピーディーかつ的確に業務を遂行するためにも、高い情報収集力を持っていることが大切です。

2.課題設定力

課題設定力とは、取り組むべき課題を自分で見つけだし、課題解決を図っていく能力のことです。現状の改善のために最適な課題を的確に見極めることで、必要最低限のアクションで業務のゴールを達成しやすくなります。また、課題設定を明確におこなえていれば、そのあとの業務計画の策定も必然的にスムーズに行うことができます。

3.計画力

計画力とは、現状や課題点を把握したうえで今後の業務の方法や施策を練る能力です。的確に計画を立てるためには「PDCAサイクル」という計画・実行・評価・改善の4過程のサイクルをくりかえし回す必要があります。業務を行う上では、2つ以上の作業を並行しなければならなかったり、長期的な業務を期限までにおこなわなければならなかったりと、計画力を求められる場面が多くあります。課せられた業務を着実に行うためにも、高い計画力を習得しましょう。

4.遂行力

遂行力とは、業務を実際に行っていく際に必要な考え方や能力を指します。より効率的に業務を行うために手順を工夫することや、業務に必要な時間と労力を予め予測することなども遂行力の一つと言えます。遂行力を高めることで、最小限の期間やコストでパフォーマンスを最大化することができます。

5.対応力

対応力とは、業務上の様々なシチュエーションに対して適切に対処する能力を指します。想定外のトラブルなどが起きた際に、高い対応力があれば迅速に施策を考え、最善の対処をすることができます。対応力を高めるには、常に広い視野を持って業務に臨むことが重要です。一つ一つの作業に対しある程度リスクを想定しておくなど、幅広い可能性を予測しておくことで想定外の状況にもスムーズに対応することができます。

6.コミュニケーション能力

ビジネスにおいて欠かせないのが、コミュニケーション能力です。どのような業務を行う場面であっても、多くの場合社内あるいは社外とのコミュニケーションが必要です。コミュニケーション能力を磨くことでより良い関係を構築でき、信頼関係を築くことができます。信頼関係をベースとしてやり取りを行うことで業務の円滑化が進むことはもちろん営業の成功率が上がるなど、仕事の成果やパフォーマンスの向上にもつながります。また、組織内でのコミュニケーションを活発に行うことで社内の士気が上がり、個人のモチベーションを向上させることができます。

7.マネジメント能力

ビジネスにおけるマネジメント能力とは、経営資源や人材に関する管理能力を指します。マネジメント能力をつけることで、適切な資金運用を行ったり人材配置を最適化したりして、利益を上げることができます。

05ポータブルスキルの鍛え方

ポータブルスキルを鍛える方法は以下の3つです。

- 1:厚生労働省の研修資料を活用する

- 2:誰でも学べる環境を作る

- 3:外部研修を実施する

厚生労働省のホームページを参考にしながら、研修などを通してポータブルスキルを鍛える機会を提供しましょう。また、誰でも学べる環境を整備してスキル向上の機会を作ることも重要となります。

1:厚生労働省の研修資料を活用する

厚生労働省が公開している、ポータブルスキル研修のためのホームページがあります。研修で使用できるテキストはもちろん、解説動画や資料があるため、研修を行う際にぜひ活用しましょう。

2:誰でも学べる環境を作る

ポータブルスキルを鍛えるためには、誰でも学べる環境を作ることが重要です。例えば、オンライン学習プラットフォームの導入や、ワークショップ、社内勉強会を定期的に開催することで、従業員が自分のペースで学習できる機会を提供します。誰でもアクセスできる環境を作ることで、スキル向上の機会が広がり、個々の能力を最大限に引き出すことが可能になります。

3:外部研修を実施する

民間企業が提供している研修サービスを利用するのも手段の一つです。外部講師を招く場合もあれば、社員が研修施設に出向く場合もあり、研修形式はさまざまあります。研修項目も幅広く取り扱っているため、自社に合った研修をえらぶことで効果的にポータブルスキルを身につけさせることができます。また、他業種や部署外の参加者との交流を通じて、多角的な視点や新しいアイデアを取り入れることもでき、従業員の適応力や課題解決能力などのポータブルスキルの習得につながります。

【関連ページ】研修サービス「Schoo for Business」「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06ポータブルスキル研修ならSchoo for business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。ポータブルスキルに関連する研修はもちろんのこと、若手社員研修・管理職研修からDX研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schooはeラーニングによる研修受講となるので、社員1人ひとりが好きな時間や場所、タイミングで研修を受講することができるので、リモートワークを導入している企業や多拠点展開している企業におすすめです。

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

ポータブルスキルに関するコンテンツ一覧

約9,000本の講座を収録しているSchoo for Businessでは、ポータブルスキルにおける「仕事の仕方」と「人との関わり方」を身につけることができるコンテンツも多数ご用意しています。ここではポータブルスキルに関するコンテンツをご紹介します。

仕事の仕方に関するコンテンツ

| 研修内容 | 時間 |

| 欲しい情報に迷わずたどり着くための リサーチ術 | 50分 |

| 「課題設定力」の精度を上げる3ステップ | 2時間45分 |

| 課題解決の選択が広がる データ活用入門 | 1時間15分 |

| シンプルに問題解決へ導くリーダーシップ | 2時間 |

| 実況解説「デザイン思考」 | 5時間 |

| 戦略的思考の磨き方 | 2時間 |

| 感情と向き合ったタスク管理 | 1時間 |

| 仕事がたまってしまう人のタスク管理術 | 40分 |

| タスクを見極める3つの思考法 | 2時間10分 |

| 本当に必要なビジネススキルとは | 1時間 |

| イシューを見極めて目的を達成する | 1時間 |

| 課題の解像度をあげる論点の探し方 | 1時間 |

| 前に進むプロジェクトは「計画力」がある | 1時間 |

| 他者と気持ちよく働く 仕事の “ダンドリ” | 1時間 |

| プロジェクトマネジメント - 周囲を上手に巻き込む仕事術 | 3時間 |

| プロジェクトマネジメント入門~チームで目的達成を目指す方法~ | 3時間 |

| 「自分」を生きる心を育てるレジリエンスの高め方 -チャレンジできる人になる- | 1時間30分 |

| 火消しのプロが語る、プロジェクトのトラブル解決 | 2時間 |

| プロジェクト進行で起きる諸問題と対処法 | 2時間 |

| スキルをアップデートするビジネス書大全 | 7時間 |

人との関わり方に関するコンテンツ

| 研修内容 | 時間 |

| デキる若手の報連相 | 1時間50分 |

| 心をつかむ話し方 | 1時間 |

| 表情の力 - あなたの話に惹き込まれる | 1時間 |

| 耳の痛い話の受け止め方 - コーチャビリティ | 1時間 |

| なぜか頼みを聞いてもらえる人の「ことば術」 | 50分 |

| 相手にスッと伝わる やわらかロジカルシンキング | 1時間5分 |

| 納得と信頼を生む話し方 | 2時間10分 |

| 損する伝え方・得する伝え方 | 1時間 |

| 組織を育てるリーダーの コーチング思考と対話法 | 1時間 |

| 人間力 -SQ- マネジメント | 1時間 |

| 課題の解像度をあげる論点の探し方 | 1時間 |

| 組織を育てるリーダーの コーチング思考と対話法 | 3時間 |

| コーチング 目標設定のための4ステップ | 50分 |

| リーダーシップは「見えないところ」が9割 | 1時間 |

| 自信のない人のためのリーダーシップと交渉術 | 1時間 |

| 論理的なコミュニケーションの基礎 | 1時間40分 |

| 質問力×提案力 -相手に気持ちよく動いてもらう力- | 4時間 |

| 「正しく伝わる」上司の会話術 | 1時間 |

| リーダーシップは「見えないところ」が9割 | 1時間 |

| 会議を制する者はプロジェクトを制する | 1時間 |

| 生産性を上げる 意思決定のキホン | 1時間 |

| 実践のためのリーダーシップ理論 -伝統と最先端- | 2時間 |

| メンバーと心がつながる上司 | 30分 |

| スタートアップのマネジメントルール | 1時間30分 |

| 部下やチームが期待どおりに動く「壁マネジメント」術 | 2時間 |

| チームと共に成長するリーダーの コーチング実践法 | 3時間5分 |

07まとめ

ポータブルスキルは非常に汎用性の高いスキルであるため、身に付けることで職種や業種、役職などの枠を超えて活用することができます。またどの要素も、組織全体の利益向上や業務の効率化のために重要なものです。ポータブルスキルに着目し、社員にも意識させることで採用や人材育成、パフォーマンス向上につなげましょう。