モラルハラスメントとは|予防策や発生した時の対処法を紹介

モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度によって相手の心を傷つける精神的な嫌がらせのことを指します。本記事では、モラハラに該当する具体的な行動や言動を整理し、予防策や起きてしまった際の適切な対処法について、わかりやすく解説します。

01モラルハラスメント(モラハラ)とは

モラルハラスメントという言葉は、フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌ氏が1998年に著書の中で提唱した概念です。彼女は「モラル」に“精神的”だけでなく“倫理的”な意味合いも含めたうえで、モラルハラスメントを「倫理に反した精神的暴力」と位置づけました。日常的な言葉や態度を通じて、相手の尊厳をじわじわと傷つけていく点が特徴で、目に見えにくい分、長期的に深刻な影響を及ぼします。

特に職場においては、繰り返される不当な言動や意図的な無視、精神的圧力によって、対象者の心身にダメージを与え、雇用の継続すら脅かすことがあり、職場全体の雰囲気や信頼関係の悪化にもつながります。

02パワハラとモラルハラスメントの違い

モラハラと似た言葉にパワーハラスメント、通称「パワハラ」があります。両者を同義で述べている記事も散見されますが、両者には以下のような明確な違いが3点あります。

- ・1.優越的な関係の有無

- ・2.暴力行為の有無

- ・3.発生環境

この章では、パワハラとモラルハラスメントの違いについて紹介します。

1.優越的な関係の有無

まず、パワハラとモラルハラスメントの違いとして挙げられるのは、優越的な関係があるか無いかです。パワハラは、職務上の地位が上位の者による、業務上必要かつ相当な範囲を超えた精神的・身体的苦痛を与える、または労働者の就業環境が害される行為を差します。つまり、パワハラの加害者は上司に限定されます。一方で、モラルハラスメントの加害者は、上司だけでなく部下ということもあり得ます。

▶︎参考:あかるい職場応援団 厚生労働省|ハラスメントの定義

2.暴力行為の有無

モラルハラスメントは、言葉や態度、身振りなどによって人を不安に陥らせたり、巧妙に支配したり、人格や尊厳を傷つけるなどの精神的な暴力や虐待の総称を意味します。そのため、パワハラに該当される殴る・蹴るなどの肉体的にダメージを与える直接的な暴力行為は該当しません。

3.発生環境

モラルハラスメントは職場以外でも発生しますが、パワハラは基本的に職場で発生するハラスメントです。モラルハラスメントに該当する「無視するなどの嫌がらせ」や「人格を否定する暴言」は、家庭や学校といった場でも発生しています。一方で、パワハラは上下関係を背景とした嫌がらせや攻撃なので、職場でしか基本的には発生しないのです。

03モラルハラスメントの具体例

では、職場で実際に起こっているモラハラに該当する態度や言葉には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。近年、よく聞くモラハラの事例について紹介していきます。モラハラの具体的な事例を知ることで、モラハラへの理解を深めることができます。

精神的に追い詰める

職場で行われているモラハラのなかでも比較的多いのが、「挨拶をしても返事をしない」「話しかけても返事をしない」といったような無視による嫌がらせです。相手を精神的に追い詰める行為を繰り返し行い、ダメージを与えます。この精神的に追い詰めるといった項目のなかには、バカにする、わざと嫌味や陰口を言う、馬鹿にしたような視線・見下したような視線を送る、本人が嫌がるあだ名をつけるなども含まれ、個人の尊厳を深く傷つける言動です。

集団の中に入れないよう仕向ける

特定の相手だけを集団から切り離し、孤立させる行為もモラハラに該当します。こういった行為を行う原因のほとんどは、「気に入らない」「嫌い」といった個人的な理由が圧倒的です。また、過去のトラブルがきっかけになったケースも少なくありません。一人で相手を孤立させるように仕向けることもありますが、集団で孤立させるように仕向けることもあります。 具体的には、行事・会議・ミーティングなどに誘わないといった、いわゆる「仲間外れ状態」を意図的につくった事例があります。

業務妨害をする

職場で行われるモラハラは、指導の中で嫌がらせを受けることも多く、業務に対する嫌がらせも存在しています。明らかにこなしきれない業務を与える、一人だけ不用意な残業を与えるといった過重な労働、反対に仕事を与えない、もしくは雑務しか与えない、業務に必要な情報を与えない、必要な報告や連絡を共有しないといった業務の妨げになる行為が該当します。

プライベートへの過度な干渉

業務を遂行する上でプライベートへの干渉は必要ありません。また、近年はそういったプライベートへの過度な干渉が強く、問題視されるようになってきています。恋人やパートナーのことをしつこく聞き出す、終業後や休日などのプライベートの時間の行動を把握しようとするといった内容が挙げられます。業務上必要がないにも関わらず、執拗にプライベートに干渉する行為は、悪意のある・なしに関わらず、モラハラに該当します。

会話や連絡を無視する

会話や連絡の無視は、モラハラの一形態であり、被害者を無視することで彼らの存在を無視し、排除する試みです。これは、会話や電子メール、電話などのコミュニケーション手段を使って行われる場合があります。被害者は自分の声や存在が無視されることによる孤独感や無力感を感じ、心理的苦痛を受けることがあります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

04モラルハラスメントをする人の特徴

モラハラをする人の特徴として、次のようなものが挙げられます。

- 自己中心的な考え方をする

- プライドが高い

- 感情の起伏が激しい

- 他責思考

これらの特徴は、モラハラをする人の行動や態度に共通して見られるものです。ただし、すべてのモラハラ加害者がこれらの特徴を持っているわけではなく、個々の事例によって異なる場合があります。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。

自己中心的な考え方をする

モラハラをする人は、他人の感情やニーズを無視し、自己中心的な行動を取りがちです。彼らは自分の欲求や利益を最優先し、他人の感情や権利を軽視する傾向があります。その結果、他者を傷つけることを避けず、モラルや倫理観を無視して自己中心的な行動をとります。

プライドが高い

モラハラをする人はしばしばプライドが高く、自己評価が非常に重要です。自己評価を保つために、他者を支配したり、威圧したりすることがあります。彼らは自分の間違いや弱点を認めることを拒絶し、自己防衛のために攻撃的な態度をとることがあります。

感情の起伏が激しい

モラハラをする人はしばしば他責思考に陥ります。つまり、自分の行動や問題の責任を他人や環境のせいにする傾向があります。彼らは自己の責任を逃れるために他者を非難し、自己正当化を図ります。このような思考パターンは、他者に対する攻撃や嫌がらせの正当性を見出そうとする動機につながることがあります。

他責思考

モラハラをする人は感情の起伏が激しく、短絡的な行動や反応を示すことがあります。彼らは怒りや嫉妬、不安などの感情をコントロールできず、その感情が他者に向けられる場合があります。このような感情の乱れは、モラハラ行動の原因となることがあります。

05モラルハラスメントの予防策

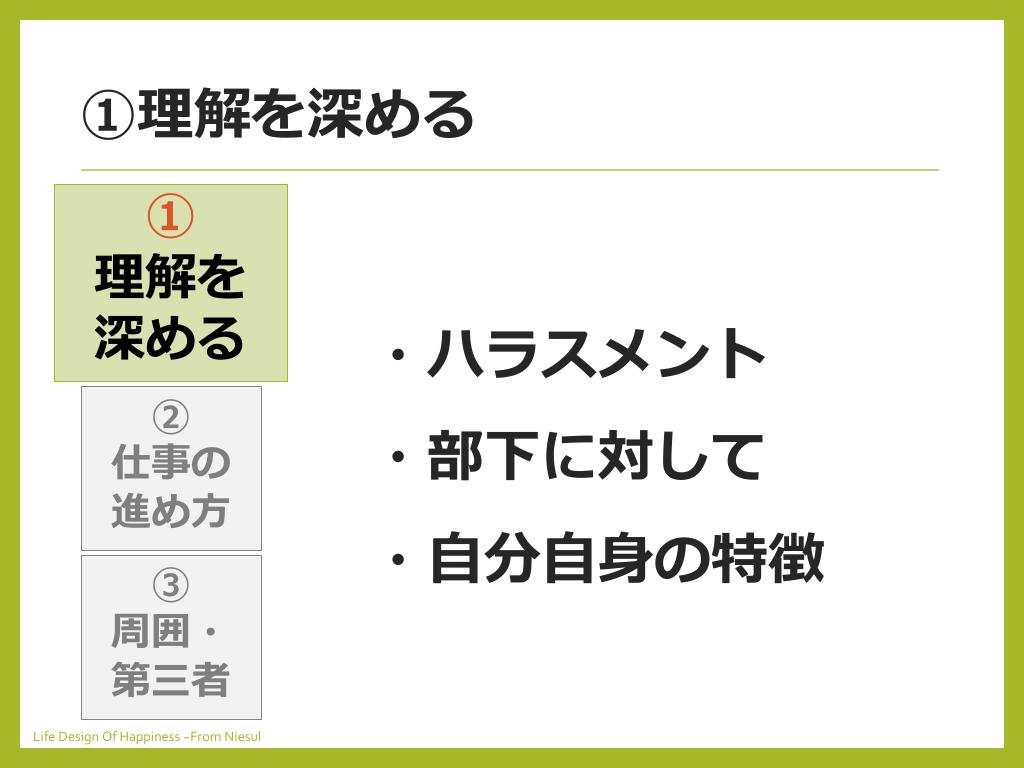

Schooの講座「ハラスメントが起きやすい職場の特徴と対策」では、ハラスメントの予防策として以下の3つを挙げています。

- 1:理解を深める

- 2:仕事の進め方

- 3:周囲・第三者の役割

ハラスメントを防ぐ職場づくりには、「理解を深める」「仕事の進め方」「周囲・第三者の役割」が鍵となります。互いを知り、業務環境を整え、声を上げやすい風土を育むことで、トラブルの芽を早期に摘むことが可能になります。

1:理解を深める

モラルハラスメントの防止には、まず「理解すること」が欠かせません。どのような行為が該当し、なぜ問題となるのかを知ることで、職場全体のリスク感度が高まります。

また、部下や同僚の背景や性格、価値観に目を向ける姿勢も重要です。家庭環境や得意不得意といった情報を把握すれば、誤解や摩擦を未然に防ぐことにもつながります。

さらに、自分自身の感情の動きにも気づけるようになると、冷静な対応が可能になります。たとえば「どのような場面でストレスを感じるのか」「どんな言葉に反応しやすいのか」といった内面の理解は、感情的な衝突を避ける大きな助けになります。相手と自分の両方を理解する姿勢が、モラハラの起きにくい土壌を育てます。

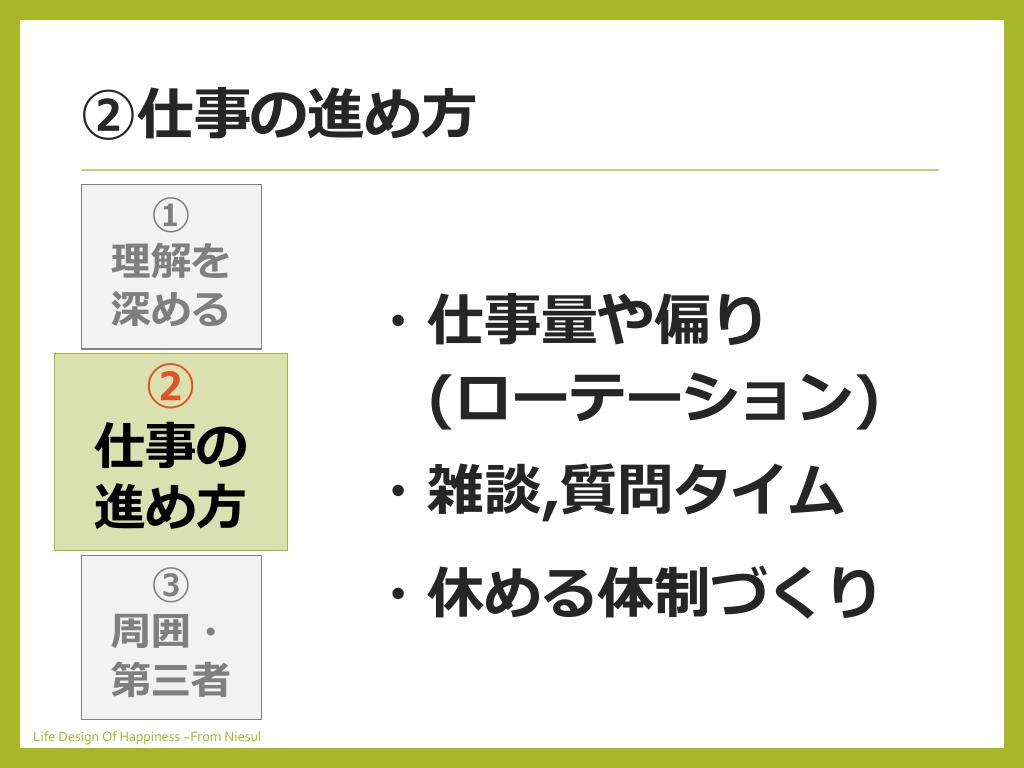

2:仕事の進め方

業務の進め方を見直すことも、モラハラの予防に効果的です。仕事量に偏りがある状態や、相談しづらい閉鎖的な雰囲気は、ストレスや不満の温床になりやすくなります。定期的に業務の分担や負荷を確認し、必要であればタスクのローテーションや業務の一部自動化を検討しましょう。

また、「雑談の時間」や「質問タイム」のように、上司と部下が気軽に対話できる仕組みがあると、問題の芽を早期に見つけやすくなります。さらに、休暇を取りやすい体制や、心身のリフレッシュができる環境づくりも欠かせません。こうした取り組みは、働き方にゆとりを生み、自然とハラスメントの発生を防ぐ職場へとつながっていきます。

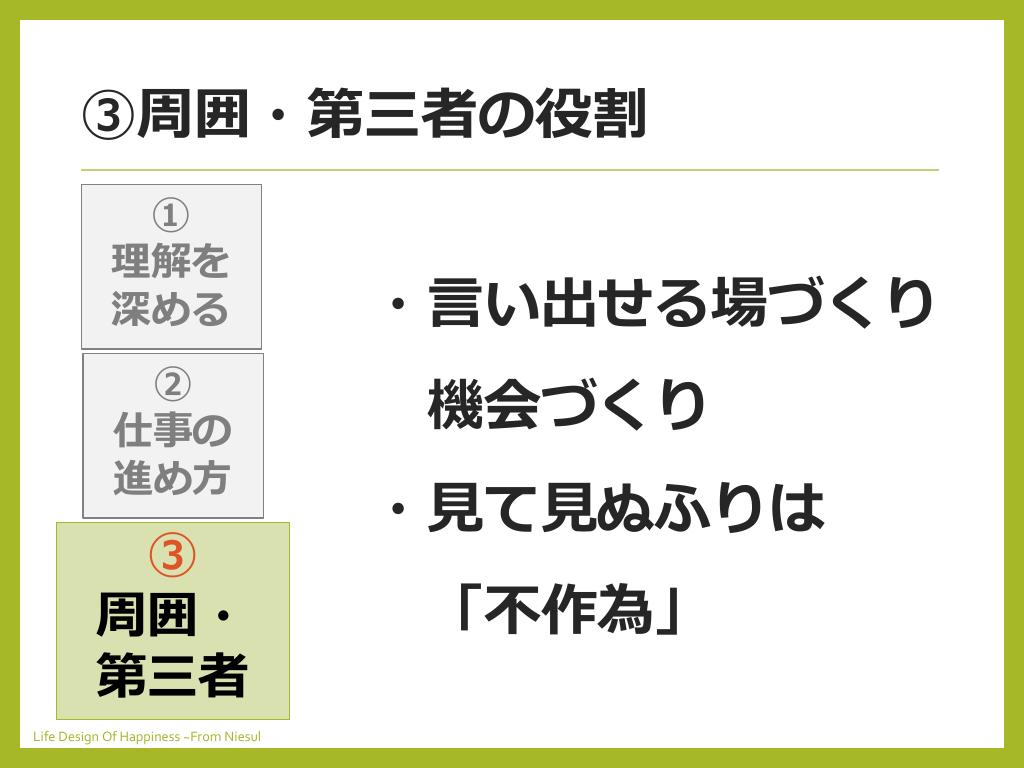

3:周囲・第三者の役割

モラルハラスメントを防ぐには、当事者だけでなく周囲の存在も大きな意味を持ちます。問題の兆候に気づいていながら、誰も指摘しなければ状況は深刻化しやすくなります。だからこそ、「あの人困っていそう」「少し気になる言動がある」といった声を上げやすい雰囲気を日頃から育むことが求められます。定期的にブレストや意見交換の場を設けると、小さな火種に気づくきっかけになります。

また、見て見ぬふりをすることは「不作為」と見なされ、第三者にも責任が問われる場合があります。黙っているのではなく、必要な場面で声をかけることが、チームの安心感を支える行動です。誰もが「他人事にしない」意識を持つことが、健全な職場環境を築く第一歩になります。

▶研修・人事育成担当者限定!『ハラスメントが起きやすい職場の特徴と対策』を無料で視聴する

-

株式会社Niesul(ニースル)代表取締役/社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル)代表取締役/社会保険労務士

大学卒業後、機械メーカー、コンサルティング会社を経て2010年にニースル社労士事務所を立ち上げ。以来、200社を超える社内制度づくり・働き方改善に関わる。 本音を言える場づくりを大切に、経営者・社員と「ともに」社内制度を作る参加型プロジェクト「みんなでつくる就業規則づくり」、ハラスメント防止のための研修など多数実施。

06モラルハラスメントが起きた際の対処法

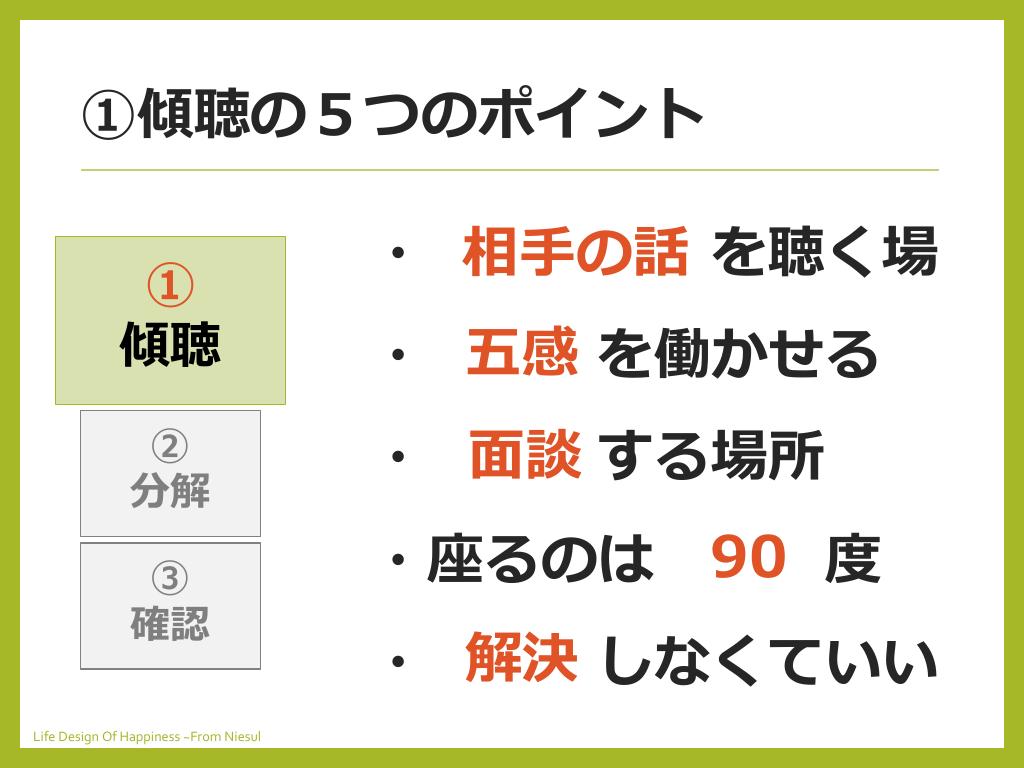

Schooの講座「ハラスメントが起きたときの対応方法」では、ハラスメントの初期対応として以下の3つを挙げています。

- 1:傾聴

- 2:分解

- 3:確認

モラルハラスメントの初期対応では、「傾聴」「分解」「確認」の3つが重要です。相手の話を丁寧に受け止め、事実と感情を切り分け、適切な対応につなげるための希望や体調を確認する。この流れを意識することで、相談者の不安を和らげ、職場の信頼関係を守ることができます。

1:傾聴

モラルハラスメントの初期対応において、まず重要なのが「傾聴」です。これは単に話を聞くのではなく、相手にとって「安心して話せる場」を整えた上で、五感を使って注意深く話を受け止める姿勢を指します。特に表情や視線の動きなど視覚情報にも意識を向けることが大切です。面談場所にも配慮が必要で、周囲の視線や音を気にせず話せる環境が望まれます。対面よりも斜め45〜90度の位置で座ることで、対立的な構図を避け、緊張感を和らげる効果も期待できます。

さらに、傾聴において「解決しようとしすぎない」こともポイントです。話を聞くだけで心が軽くなることもあるため、無理に答えを出そうとせず、まずは耳と心を傾ける姿勢が信頼関係の構築につながります。

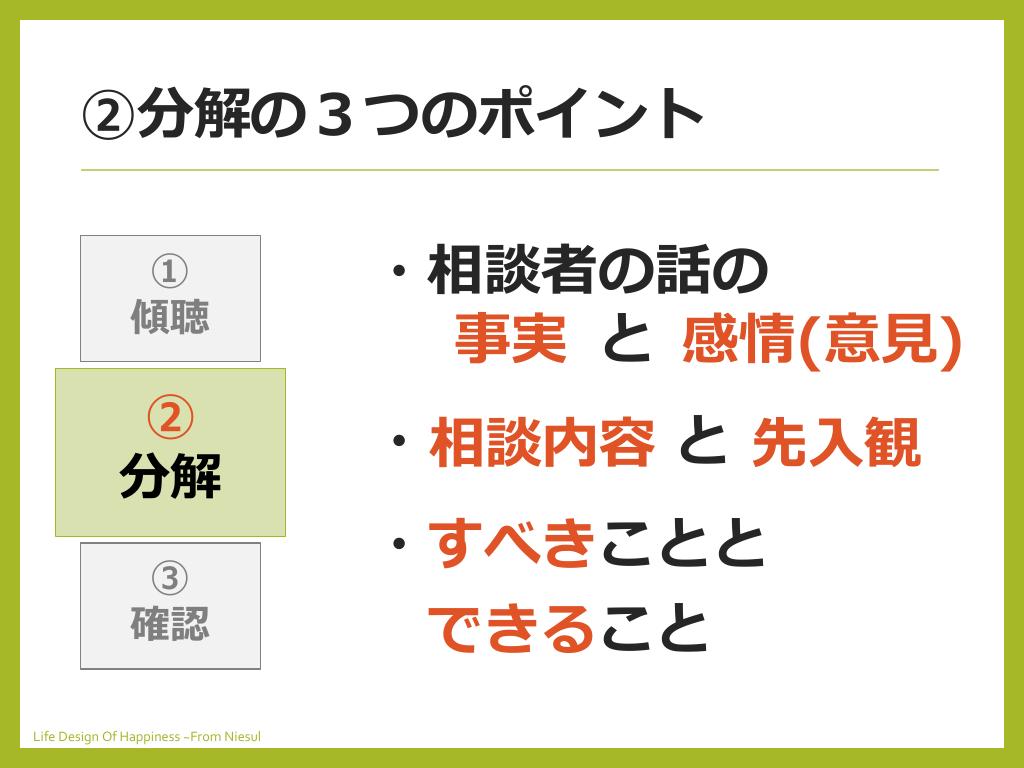

2:分解

傾聴に続いて大切なのが「分解」の視点です。相談を受ける際には、話の中に含まれる“事実”と“感情(意見)”を丁寧に切り分けることが求められます。特にモラハラの相談では、本人の主観や思い込みが含まれていることも多く、冷静な判断にはこの分解作業が不可欠です。さらに、受け手側の“先入観”も排除する意識が重要です。普段の印象や人間関係に左右されず、「自分に見えているのは職場の一部の姿にすぎない」という前提に立つことで、より客観的な対応が可能になります。

最後に、「すべきこと」と「できること」の区別も明確にしましょう。すべきことは事実の把握と上申であり、すべてを自分で解決する必要はありません。過度な期待を持たせず、責任の範囲を見極めた対応が信頼につながります。

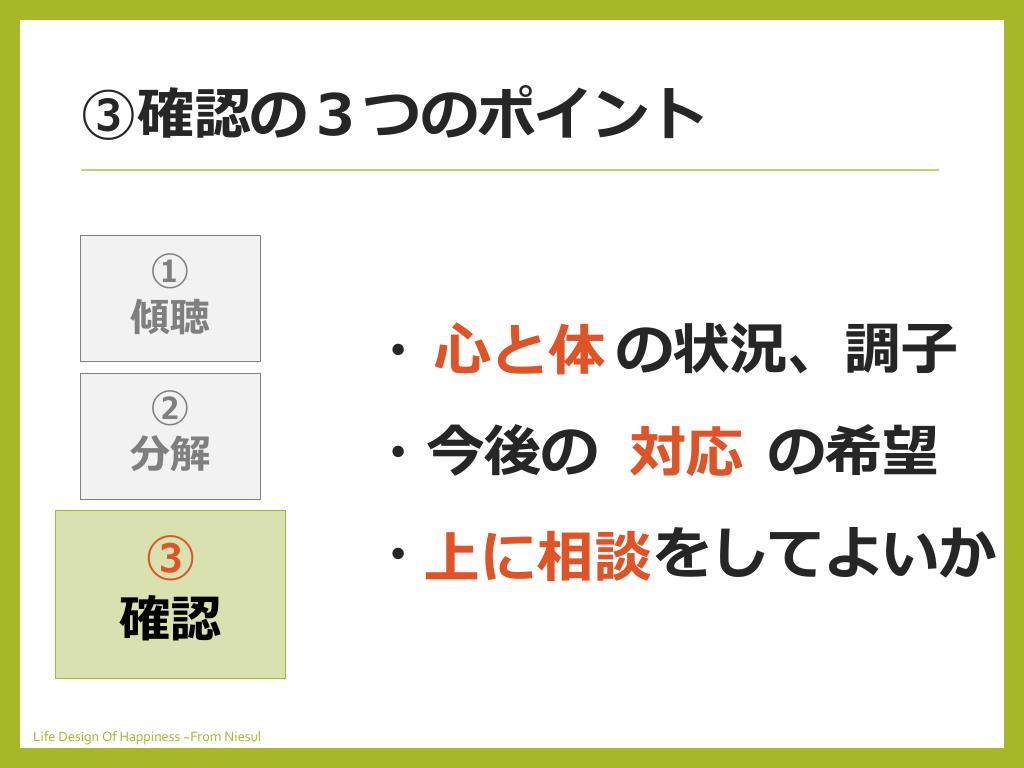

3:確認

相談を受けた後に忘れてはならないのが「確認」のステップです。特に3つの確認が重要になります。1つ目は相談者の心身の状態。精神的に不安定だったり、睡眠がとれていないといった状況がないかを把握することで、適切な支援につなげやすくなります。

2つ目は、今後の対応に対する相談者の希望です。話を聞いてもらえれば十分という場合もあれば、異動など具体的な処置を求めるケースもあります。希望を確認することで、相談者の意思を尊重した進め方が可能になります。

そして3つ目が、上司や第三者への情報共有の許可を取ることです。本人の同意なく話を広げることは信頼を損なうため、対応を検討する際は事前の了承が必須です。これらを丁寧に確認することで、相談者に寄り添いながら着実な対応が実現できます。

▶研修・人事育成担当者限定!『ハラスメントが起きたときの対応方法』を無料で視聴する-

株式会社Niesul(ニースル)代表取締役/社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル)代表取締役/社会保険労務士

大学卒業後、機械メーカー、コンサルティング会社を経て2010年にニースル社労士事務所を立ち上げ。以来、200社を超える社内制度づくり・働き方改善に関わる。 本音を言える場づくりを大切に、経営者・社員と「ともに」社内制度を作る参加型プロジェクト「みんなでつくる就業規則づくり」、ハラスメント防止のための研修など多数実施。

07ハラスメント防止研修|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。ハラスメント防止研修に関するコンテンツはもちろんのこと、管理職向けのコミュニケーション研修に活用できるコンテンツも多く揃っています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

ハラスメントに関するコンテンツ一覧

| 研修内容 | 時間 |

| ハラスメントへの「アサーティブ」な対応 - 全ビジネスパーソン向け | 1時間40分 |

| ハラスメントの対処法 - 管理職向け | 1時間40分 |

| ハラスメントを正しく知る- 全ビジネスパーソン向け | 1時間20分 |

| コーチングスキル - ハラスメント対応・壁打ち | 1時間55分 |

| 改正パワハラ防止法の対応 - 人事向け | 55分 |

| パワハラと業務指導 線引きの考え方 -管理職向け | 1時間 |

| 安全な組織をつくるためのLGBTQ+対応 管理職向け | 1時間40分 |

| セクハラちゃんと理解していますか? | 30分 |

| 「これってハラスメント?」と思ったら -第三者のあなたにできること | 30分 |

ハラスメント防止研修のカリキュラム例

この章では、Schooが保有する9,000の授業の中から、ハラスメント防止研修におすすめの授業を3つ紹介します。

「ハラスメントを正しく知る- 全ビジネスパーソン向け」

| 第1回 | ハラスメント対策の必要性/パワハラの要件と判断基準 |

| 時間 | 30分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | セクハラ、SOGIハラ、マタハラ、その他のハラスメント |

| 時間 | 30分 |

| 研修内容 |

|

| 第3回 | ハラスメントのない職場を目指す 一人ひとり違うことを理解する |

| 時間 | 20分 |

| 研修内容 |

|

このコースでは主に職場で問題になるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、SOGIハラスメント、マタニティハラスメントについて、その内容とどういった言動がハラスメントに当てはまるかについて、法令や判例にそって解説しています。 また、ハラスメントの原因になり得る無意識の偏見や価値観の違いについても取り上げ、予防のために心がけるべきポイントについても紹介しています。

-

社会保険労務士法人グラース 代表

社会保険労務士法人グラース 代表

特定社会保険労務士、ハラスメント防止コンサルタント。ダイバーシティ(仕事と育児・介護の両立、多様な働き方、テレワーク導入、女性活躍、ハラスメント防止等)を専門領域としてコンサルティング、研修を多数実施。厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業」検討会委員をはじめ、多くの公的委員、調査に加わる。

「ハラスメントの対処法 - 管理職向け」

| 第1回 | ハラスメントへの管理職としての関わり方 |

| 時間 | 25分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | パワハラの判断基準と相談を受ける際のポイント:ケーススタディ |

| 時間 | 20分 |

| 研修内容 |

|

| 第3回 | ハラスメントが起きたときの対応方法 |

| 時間 | 30分 |

| 研修内容 |

|

| 第4回 | ハラスメントが起きやすい職場の特徴と対策 |

| 時間 | 25分 |

| 研修内容 |

|

このコースでは、組織、チームの管理職やリーダーとして知っておくべき、ハラスメントが発生した際のメンバーへの対処方法とその防止策について解説しています。

-

株式会社Niesul(ニースル)代表取締役/社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル)代表取締役/社会保険労務士

大学卒業後、機械メーカー、コンサルティング会社を経て2010年にニースル社労士事務所を立ち上げ。以来、200社を超える社内制度づくり・働き方改善に関わる。 本音を言える場づくりを大切に、経営者・社員と「ともに」社内制度を作る参加型プロジェクト「みんなでつくる就業規則づくり」、ハラスメント防止のための研修など多数実施。 著書に『「社会人になるのが怖い」と思ったら読む 会社の超基本』がある。YOUTUBE「世界一わかりやすい就業規則」チャンネルを発信中。

「改正パワハラ防止法の対応 - 人事向け」

| 第1回 | 企業に科せられた10項目の措置義務への対応(前半) |

| 時間 | 25分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | 企業に科せられた10項目の措置義務への対応(後半) |

| 時間 | 30分 |

| 研修内容 |

|

このコースでは2020年に施行された「改正 労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)に基づき、2022年4月1日からすべての企業に科せられた10項目の措置義務への対応について2コマに分けて解説しています。

-

高井・岡芹法律事務所 弁護士

高井・岡芹法律事務所 弁護士

2004年早稲田大学卒業。2007年東京弁護士会登録。2011年経営法曹会議会員。企業側弁護士として、労働問題の解決に取り組む。中でもハラスメント等の問題社員対応、職場のLGBTの問題を専門とする。単著として『1冊でわかる!改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』(労務行政)、共著として『知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A―職場・企業、社会生活、学校、家庭での解決指針―』(民事法研究会)などがある。

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業・スタートアップまで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで3,500社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

08まとめ

モラハラは、役職や立場、雇用形態に関係なく、職場における全員が加害者・被害者となる可能性のあるハラスメントです。 また、モラハラはその特質上、周囲が気づきづらく、問題が発覚しにくいハラスメントです。そのため、どのような行為や態度がモラハラとなるのかを全社員がきちんと理解することが発生防止の第一歩となります。会社側は従業員が安心して働ける環境を整える必要があるため、モラハラを起こさない、起こさせない体制作りを整えましょう。