2/15(Sun)

2024年12月14日 9:25 更新

あなたはラブレターを書いたことがありますか?

想いを込めて人に届けるラブレター。そのなかにはビジネスなどにも応用可能なさまざまなテクニックが詰まっています。

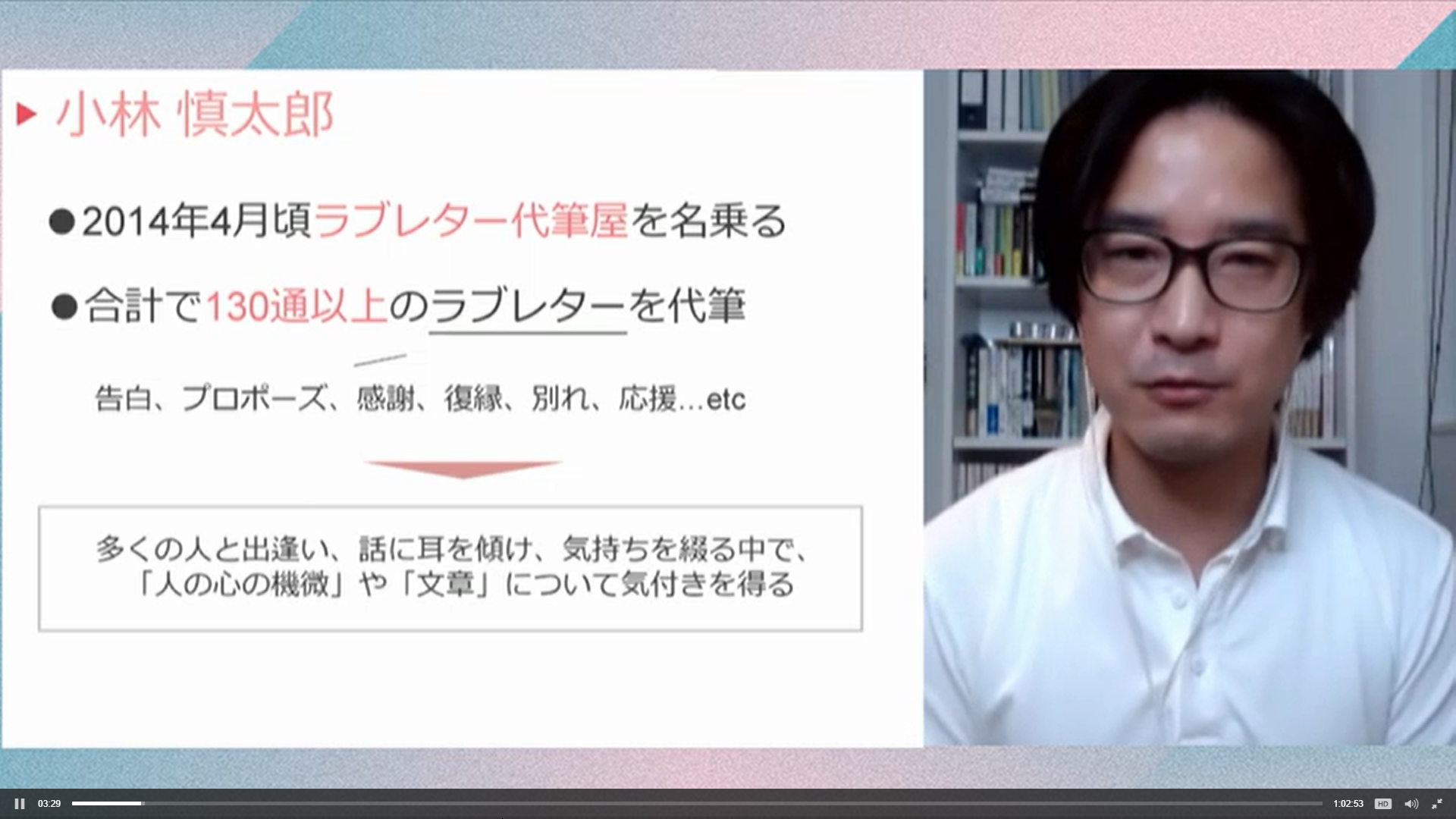

Schooの授業『あなたの文章にやさしさはあるか?-テクニック編-』では、これまでに130通以上ラブレターを代筆してきた“ラブレター代筆屋”小林慎太郎先生から、誰かに想いを届けるための文章の書き方がレクチャーされました。

多くの人と出会い、話に耳を傾け、気持ちを綴るなかで「人の心の機微」や「文章」について気づきを得てきたという小林先生。経験から生み出された6つのテクニックを知り、プライベートやビジネスで文章を書く際に生かしましょう!

最初のテクニックは文章の「序・破・急」。もともとは雅楽のひとつである舞楽から生まれた様式で“速度を3段階にわけて表現したもの”です。序はゆっくり、破は中間程度の速さ、急は早く、と覚えましょう。

舞や能が序破急により抑揚のある演技を生み出し多くの人の心を感動させているように、文章で序破急を使いリズムの抑揚をつくることで、読む人に飽きを覚えさせない文章を書くことができると小林先生は言います。

具体的に序破急を演出するためのポイントとして掲げられたのが「句点『。』読点『、』を効果的に使う」ということ。

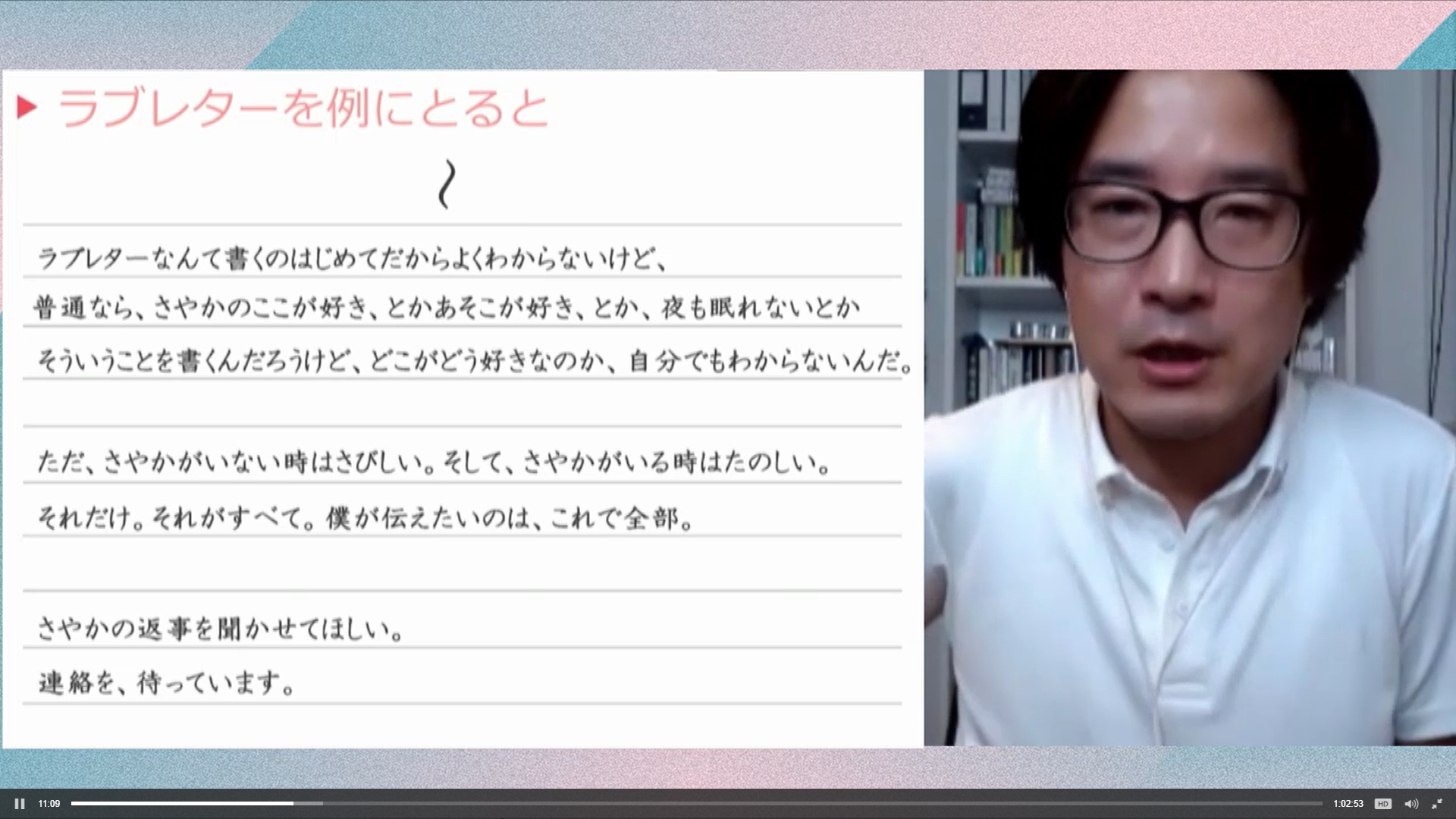

最初の「序」は自由にし、「破」で読点「、」を多用し文章にリズムを持たせ、「急」で句点「。」を使って文章のピッチを上げることを意識しましょう。 例えば以下の画像の小林先生作のラブレター。

徐々に文章のリズムが加速することで飽きの来ない読み味となっています。

このテクニックは古の名文でも使われており、例えば松尾芭蕉『奥の細道』序文でも序破急のリズムが見られることが先生によって解説されました。

またこのテクニックはビジネスにも応用できる可能性を秘めており、小林先生はプレゼン資料を作る際、最初はスライドの内容を濃くし、徐々に簡素にしていくことでリズムを上げていく工夫を施しているといいます。あなたも実践してみれば飽きることなくプレゼンテーションに耳を傾けてもらえるかもしれません。

2つ目のテクニックは「自己紹介」についてのテクニック。小林先生は「『自己紹介』ではなく『自分を伝える』」意識が大切だといいます。

自己紹介といえば、以下のような始まりがスタンダードでしょう。

「東京都出身で……」 「今、33歳で……」 「○○事業部に所属していまして……」 「○○に関連する仕事をしていまして……」

しかし、このような自己紹介は十分心に響くとは言えません。自己紹介では「自分が“誰”か」という人柄を伝えることが重要です。

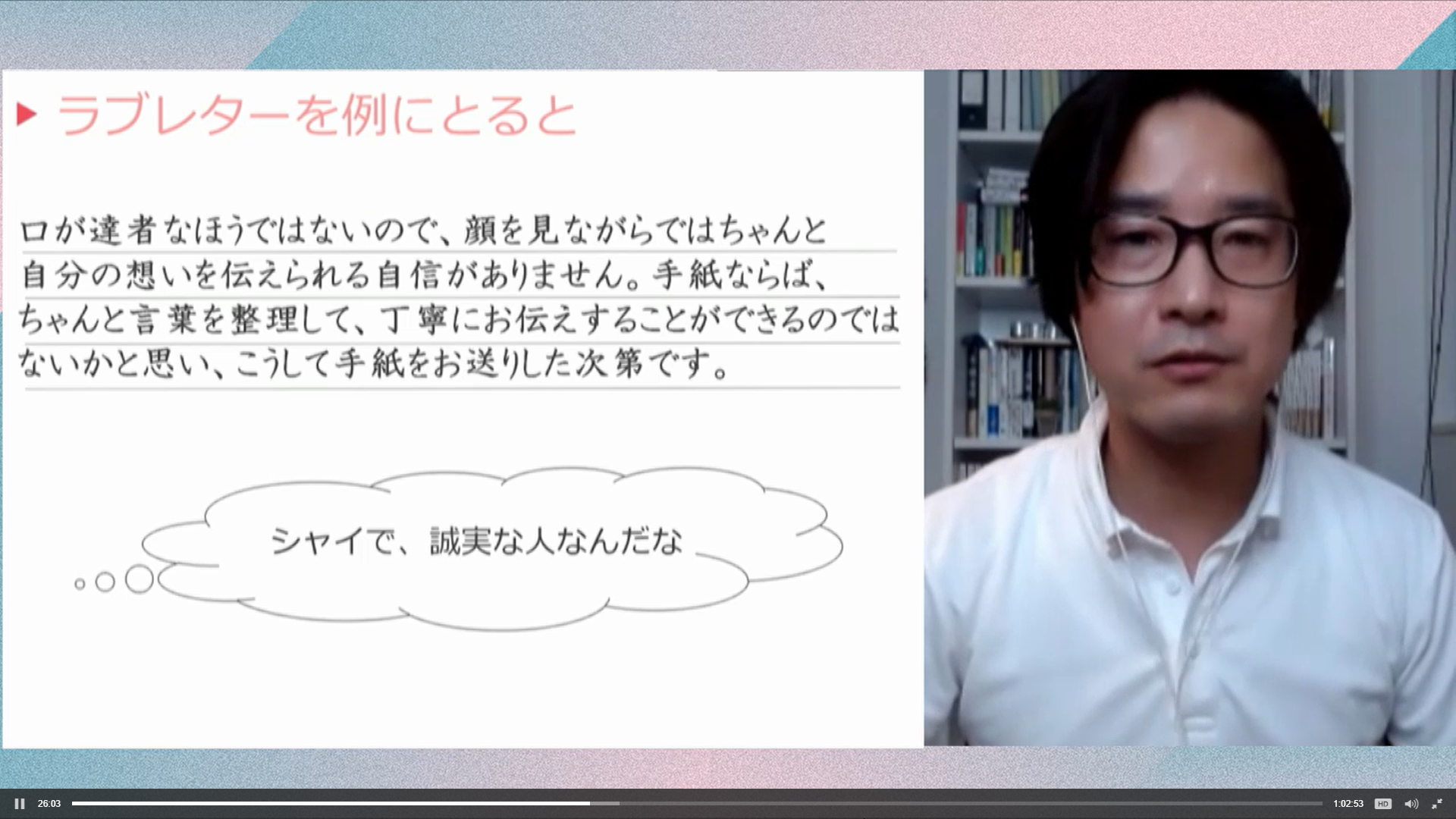

例えば、以下のようなラブレターの文面を読むと、「シャイで誠実な人だ」という印象を受けるのではないでしょうか?

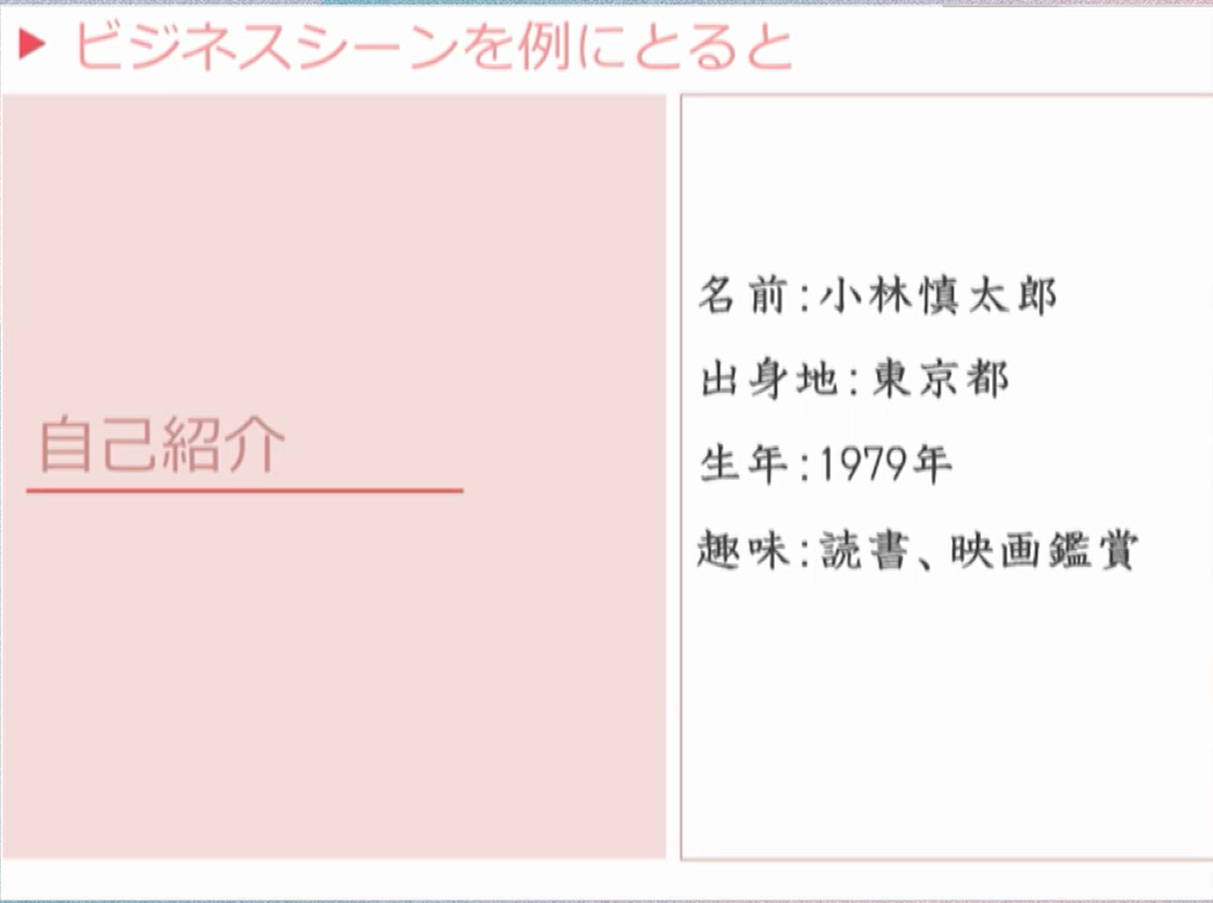

このテクニックもビジネスシーンで活躍します。 社会人の自己紹介ツールとして必須の名刺を2パターン見てみましょう。

1つ目の名刺よりも、2つ目の方が、持ち主の人柄が伝わるように感じられたのではないでしょうか。

単に事実を列挙するのではなく、自分だけの感性や特性を伝えられる工夫をすることで効果的な自己紹介ができるのです。

3つ目のテクニックは「『愛してる』は言わないで」。

最初に「好きなタイプの条件を3つあげてください」と先生。さらにつづけて、「次に、その3つの条件が全く同じ人が2人いた時、もうひとつ条件を追加するとしたら、その条件はなんですか?」という質問がなされました。

実は、2つ目の質問で回答した4つ目の条件こそが深層心理的には「本当のタイプ」だといわれているそうです。

言葉でも同じように、すぐに浮かぶものは心の奥にある“本当の言葉”ではないと先生。例えばラブレターを書いてくださいといわれたら「好き」「愛してる」という言葉が真っ先に浮かびますが、それは心の奥から湧きでた本当の言葉ではないはずです。曖昧な言葉ではなくもっと具体的に「食事をしながらゆっくりと話がしてみたい」「今すぐ抱きしめたい」など自分の気持ちにぴったりあった“解像度の高い”言葉を使いましょう。

ビジネスシーンでも心のこもっていない定型文ではなく、そこから一歩踏み込んだ言葉を使うことが伝わる効果を発揮します。

4つ目のテクニックとして紹介されたのは「マジックワード“の”」。

例えば以下の2つの文章、上と下のどちらの方が強く心に響くでしょうか?

「この想いを伝えたい」 「僕のこの想いを伝えたい」

下の文章では「僕の」と付け加えられることで文章にリズムが生まれるとともに、響きの強さが出ています。

これが「の」の持つ力です。

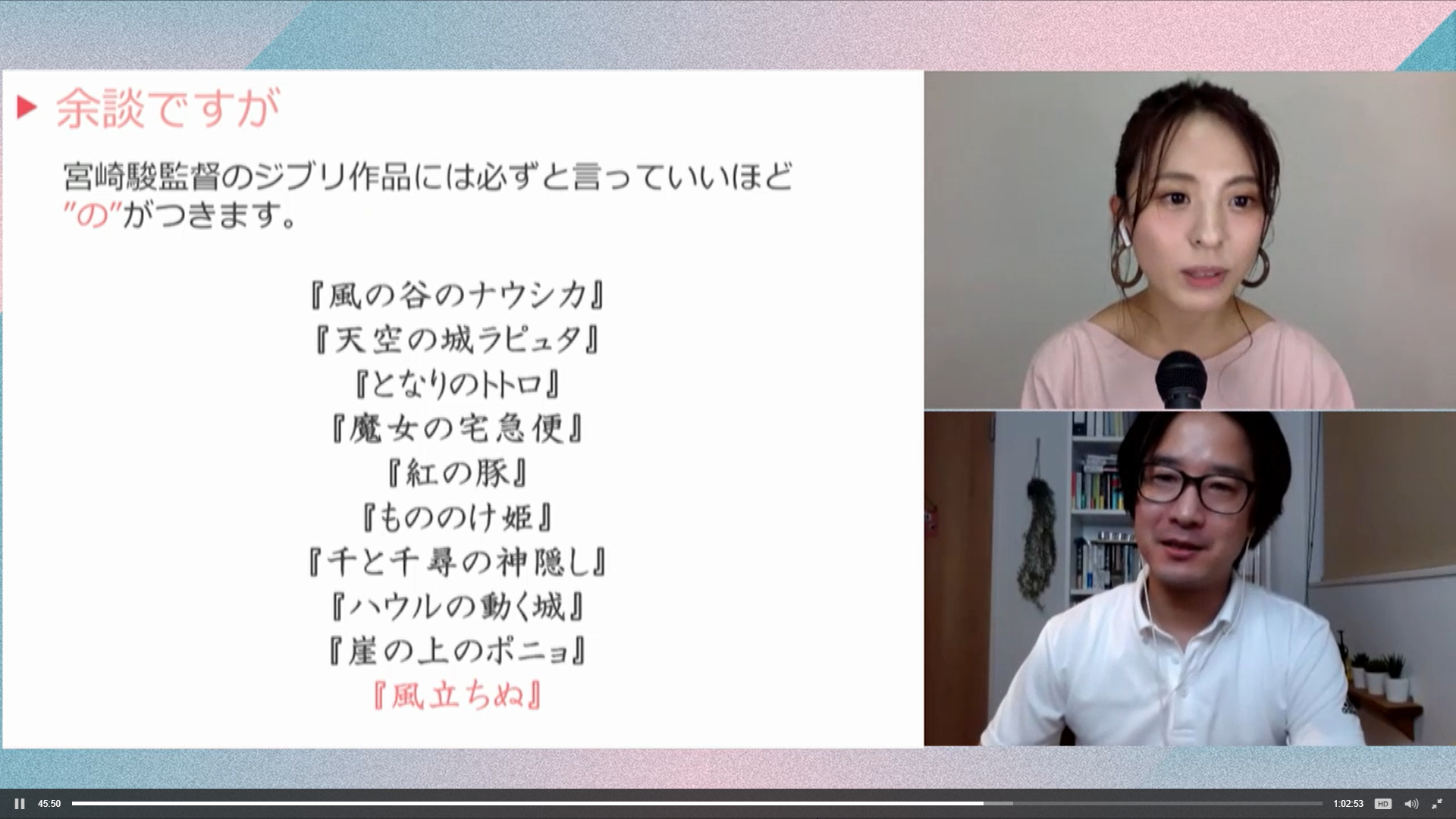

例えば『小倉百人一首』や芥川龍之介『羅生門』にも「の」の力が秘められていると小林先生。宮崎駿監督のジブリ作品のほとんどにも「の」がつきます。

ちょっとした言葉の違いで印象や伝わりやすさが大きく異なることが感じられたのではないでしょうか?

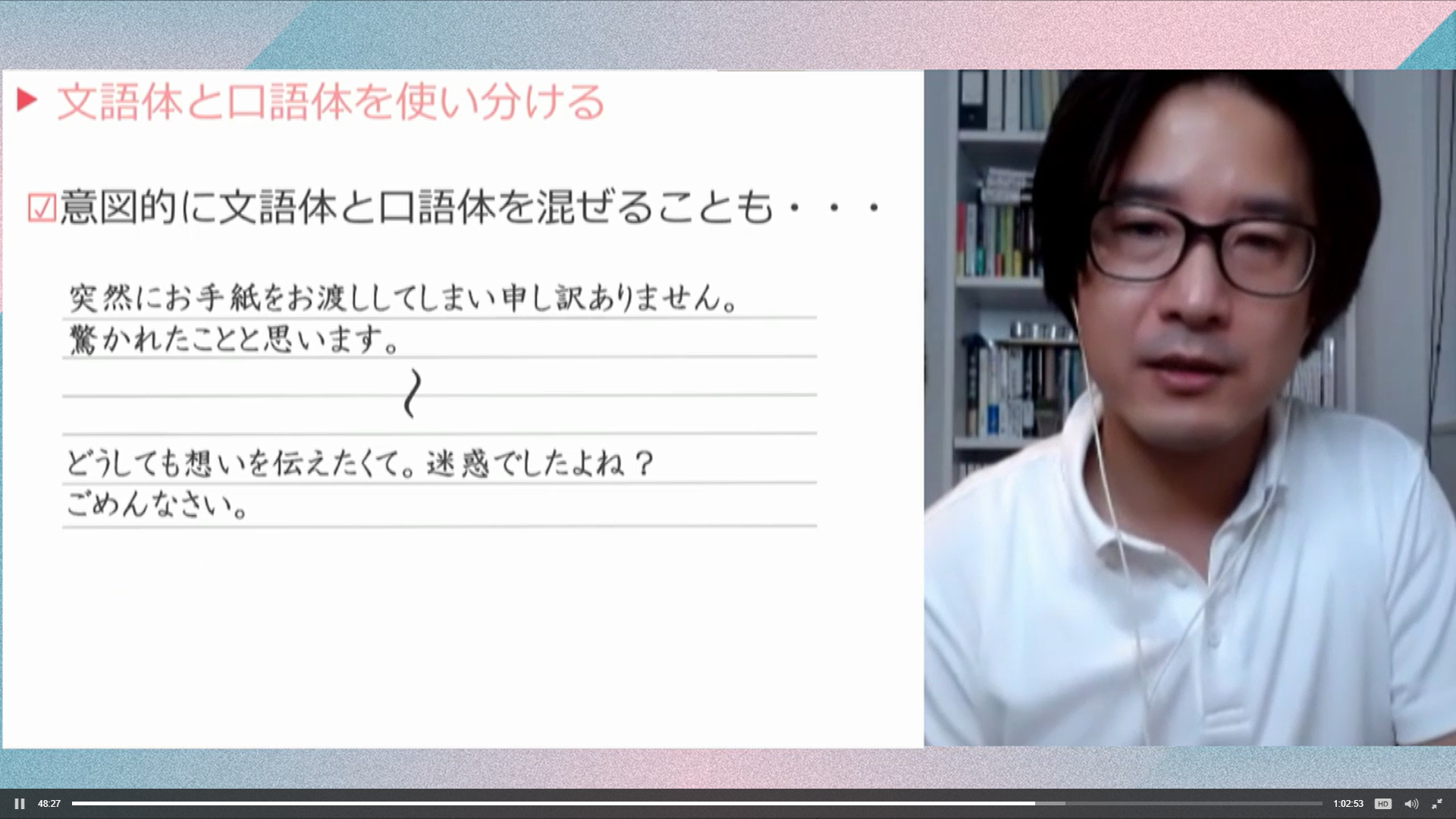

5つ目のテクニックは「文語体と口語体」の使い分けです。文語体は「書き言葉」、口語体は「話し言葉」のこと。前者からは真面目、誠実、丁寧といった印象が得られるのに対し、後者からは親しみやすさや明るさが感じられます。

先生は「ラブレター代筆時に文語体と口語体の両方を意図的に混ぜることで人柄のギャップや感情の変化を表現している」といいます。

「序破急」でスピードの変化、文語体と口語体で文体の変化を生じさせることでさらに読む人を飽きさせない文章を綴ることができるはずです。