2/15(Sun)

2023年11月22日 22:07 更新

企業の成長サイクルのうち、資金・人的リソースが充実しはじめた成長期は新規事業の立ち上げに最適な時期だと言われています。また、企業を持続的に発展させるためにも、最適な戦略立案は重要です。

ここでは新規事業の戦略立案や、既存事業の戦略を見直したいと考えているビジネスパーソンに向けて、事業戦略の立案に必要な情報を詳しく解説します。

『新・経営戦略の論理』(1984)によれば、戦略とは「到達目標とそこに至る道筋」であり、目的を果たすための目標とその目標達成のルートです。この内容を踏まえると、事業戦略とは企業活動の中で個々に営まれている事業の目標と達成のためのルートを定めることだと言えるでしょう。

経営戦略とは企業が競争環境の中でも経営目標を達成し、企業活動を維持し続けるための戦略です。また経営戦略には以下3つのレベルがあります。

つまり経営戦略と事業戦略の違いは、戦略の対象が「企業活動全体」と「事業」で異なることにあります。一方、経営戦略は事業戦略を含む3つの戦略を総括した概念であるため、全く異なるものではありません。

事業戦略は新しい技術・商品の開発によって変化する市場に順応し、競合他社より優位に事業を展開するために重要な役割を担います。

東京商工リサーチの調査『倒産企業の平均寿命』(2022)によれば、2021年に倒産した企業の平均寿命は23. 8年でした。そのため、持続可能な企業活動を営むには定期的に市場や政治をはじめとした外部環境の変化に応じて事業単位で戦略を変え続ける必要があるのです。

ここからは新規事業の立ち上げや既存事業の戦略見直しに役立つ、事業戦略の策定から実行までのフローを5段階に分けて解説します。

事業の方向性策定では、事業によって達成したい目標・将来のビジョンを明らかにします。この際にSWOT分析のフレームワークを用いて自社の状況を整理したり、PEST分析によって自社を取り巻く環境を把握します。

自社の状況や外部環境を整理・把握できたら、仮説検証によって新事業アイデアを検証していきます。具体的には以下の順に沿ってアイデアの「発散」と「収束」を行うフローです。

「新事業アイデアの列挙」では新事業アイデアを3つほど列挙し、その後に各アイデアの利点・欠点を客観的に評価します。また新事業アイデアの評価フェーズでは「市場環境(Customer)」「競争環境(Competitor)」「自社能力(Company)」の3項目を精査する3C分析のフレームワークが役立ちます。

事業戦略とは、企業が持続可能な事業を展開するために、各事業の目標と達成までの道のりを定めることです。つまり事業戦略には、競合との競争を前提に自社の利益を向上させる視点が欠かせないと言えるでしょう。

そして自社の利益を増やすために用いられるのが「差別化戦略」と「コストリーダーシップ戦略」です。次で詳しく解説していきます。

差別化戦略とは、競合他社にはない自社の強みや特徴を活かして独自の商品やサービスを展開する戦略です。具体的には「対象顧客のニーズ」に対して「自社にしかできないこと」を行うことで、競合他社の商品やサービスにはない付加価値を顧客に提供します。

また差別化戦略を考案する際に役立つフレームワークには後述する「ポジショニング・マップ」と「価値曲線」が挙げられます。新規事業の戦略を考案する際は前者を、既存事業の見直しには後者が適しているでしょう。

コストリーダーシップ戦略とは、規模の経済や技術上の優位性によって事業活動に必要なコストを競合他社と比較して低く抑えられる企業が市場の価格決定権を握り、市場価格を下げても収益を担保できる状態を目指す戦略です。

コストを低く抑える仕組みとしては、商品やサービスの標準化・専門化による生産効率化や生産量拡大が挙げられます。

戦術とは戦略を実現・達成するための手段です。この概念を事業戦略・事業戦術に当てはめると以下のようになります。

・事業戦略:事業が目指す理想と現状のギャップを埋めるための目標

(売上昨対比〇%、広告費〇%のコストダウンなど)

・事業戦術:事業戦略を実行/達成する手段。アクションプランやタスク

(自社SNSアカウントの活用、自社メディアの運用開始など)

戦術策定を成功させるには、戦略と乖離がないように事業目標を達成するための手段を考えることが重要です。またKPI(業績評価指標)を適切に設定することで、施策に携わるメンバーが協力しやすくなります。

事業の「戦略」を立案し、目標達成に対する具体的なアクションである「戦術」を策定したら、社員への周知と事業戦略に則った内容になっていることを再確認した上で施策を実行します。施策を実行した後はデータ解析・分析ツールで施策の効果を測定し、次の施策に活かします。

事業戦略は事業の方向性を定めるため、企業成長や事業の改善に対して重要な役割を担います。ここでは事業を成功に導くための戦略を策定するポイントをまとめて解説します。

自社の利益を増やすためには、顧客が望む価値を提供した上で競合他社との競争に勝つ必要があります。その際にポイントとなる考え方が「自社の競争優位性(自社にしか実現できない商品」・サービス)」と「強み」が重なった部分で事業戦略を策定することです。

自社の強みを商品やサービスに反映するだけでは、競合他社に模倣されてしまい市場の奪い合いが発生してしまいます。一方、「自社の競争優位性」が担保されていれば商品やサービスの開発や製造に必要な技術の模倣は一朝一夕には叶わないため、競合他社に負けない事業を展開し続けることが可能です。

また「強み」を評価する上では「使える能力」ではなく「重要成功要因(事業成功の要因)に繋がる能力であるか」を軸に自社の強みを考えるようにしましょう。例えば、医薬品事業の戦略における重要成功要因は「研究・開発・調達・生産・販売・出荷」のうち「研究」と「開発」に当たります。

自社の強みを活かす一方、コンピテンシー・トラップに陥ることには注意が必要です。コンピテンシー・トラップとは自社の強みを活かした事業への依存によって、市場や競合他社など外部環境の変化に応じた事業転換ができなくなってしまう状態を指します。

コンピテンシー・トラップに注意することで、外部環境の変化にいち早く気付き、事業戦略の改善に着手できるでしょう。

事業戦略の策定の際、より重要なのは自社でコントロールが不可能な外部要因の変化を瞬時に捉え、事業に反映することです。なぜなら、自社の強み・弱みはM&Aや能力開発によって改善や向上が見込める一方、外部要因を意図的に生み出すことは難しく、好機を逃せば機会損失に直結しかねないからです。

また、市場が大きく成長している局面では仮に競合からシェアを奪うことができない局面でも高い成長率を達成することができます。

事業アイデアの評価~決定プロセスでポイントになるのが、認知バイアス(認知の歪み)がある前提で意思決定することです。

「認知バイアス」とは自分の思い込みや周囲の環境によって合理的でない判断を下してしまう心理現象です。また認知バイアスの中でも、事業アイデアの評価~決定プロセスに悪い影響を与えるのが「確証バイアス」です。

確証バイアスとは、自分が直感的や前提条件を鵜呑みにして物事の判断をしてしまったり、直感的な判断を合理化させるための情報を優先して選択してしまう認知のゆがみを指します。認知バイアスは個人の経験によって得た固定観念や不安が影響しているため、完全に取り除くことは難しいでしょう。

一方、後述する「フレームワーク」を活用すれば認知バイアスを軽減させた上で合理的な判断がしやすくなります。

加えて、事業アイデアは多角的な視点で検討することも重要です。事業の方向性を策定する際、SWOT分析のフレームワークを用いて外的環境を「機会」と「脅威」に整理しますが、この際に注意したいのが「外部環境の変化」を単純に「脅威」として分類してしまうことです。

例えば、自身が経営している日用品店の周囲に大手スーパーが進出してきても、自店の強みが活かせれば大手スーパーに行く生活者を呼び込む「機会」に変換することが可能です。このように外部環境の変化を多角的に検討できれば、事業に対するプラス要因を逃すことなく、戦略の策定ができるでしょう。

次では認知バイアスに捉われない事業策定に役立つフレームワークをご紹介します。

SWOT(スウォット)分析とは内部要因(自社の強み/弱み)と外部要因(市場の機会/脅威)を整理・分析するためのフレームワークです。フレームワークに用いられる項目は以下のとおりです。

既存事業の戦略見直しや新規事業の戦略立案に説得力を持たせるのに有効なフレームワークだと言えるでしょう。

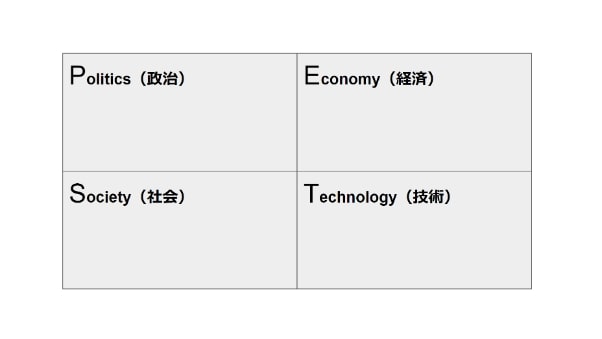

PEST分析とは前述のSWOT分析フレームワークに記入する「外部環境」の項目を洗い出すためのフレームワークです。以下の要素からビジネスチャンスを整理します。

PEST分析によって、外部環境が自社に及ぼす変化や市場の将来性を予測できるでしょう。

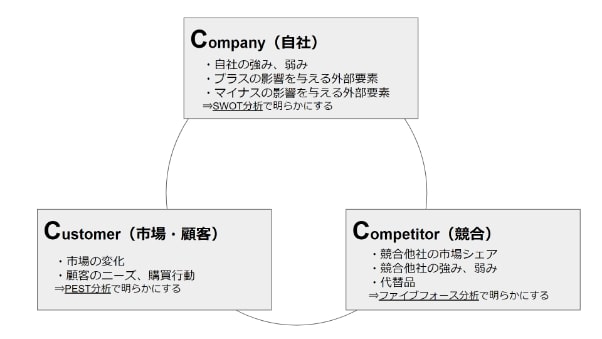

3C分析とは以下の要素から情報収集・整理をするためのフレームワークです。

3C分析の目的は情報収集・情報整理によって自社の成功要因を見つけることであり、そのために他のフレームワークと組み合わせて用いられる場合が多いです。「市場、顧客」を分析する際には「PEST分析」や後述の「5フォース分析」で整理した要素を活用すると良いでしょう。また3C分析における自社の情報整理にはSWOT分析のフレームワークが役立ちます。

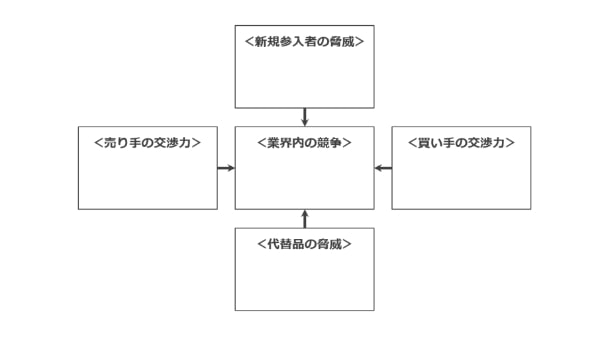

5フォース分析とは競争環境や業界全体の動向に関係する、以下5つの要因とその構造を明らかにするフレームワークです。

主に5フォース分析のフレームワークは、業界への新規参入や新製品開発の際に収益性があるか評価する際に活用されます。

具体的には、図の横軸に存在する売り手と買い手の関係性を明らかにすることで、業界内での収益性(利益の上げやすさ)を予測することが可能です。また縦軸の検証によって業界内で自社がどれだけのシェアを獲得できるかを予測しやすくなります。

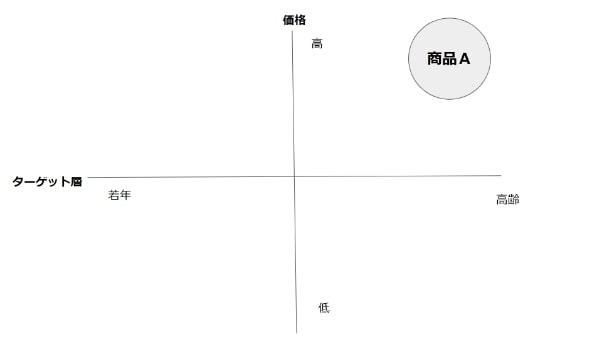

ポジショニングマップとはマーケティングフレームワークの1つであり、競合他社に対して自社がどの市場で勝負すべきか可視化するための図です。「品質/品揃え」のように主要な顧客価値を2種類選択し、4象限の図の中で競合他社に対して自社の商品・サービスが該当する領域を決めます。

ここまで事業戦略には差別化戦略とコストリーダーシップ戦略があり、戦略の策定にはSWOT分析やPEST分析などのフレームワークが欠かせないことを解説してきました。次では、事業戦略の成功事例を紹介します。

居酒屋「鳥貴族」は株式会社鳥貴族が大阪・東京・福岡などを中心に展開するチェーン店です。鳥貴族の事業戦略は319円(税抜)の低価格で、国産鶏肉を使用した焼き鳥が食べられる 「コストリーダーシップ戦略」にあります。具体的には以下の戦略によって低価格かつ安心・安全に焼き鳥が提供できる仕組みを作り上げています。

安心・安全性に関しては国産食材の100%使用、串打ち(鶏肉に串を刺す行為)を開店直前の店舗内で行うことで実現させています。このように鳥貴族では原価以外のコストを抑制することで市場の価格決定権を握る一方、高品質な食事提供によって顧客に付加価値を提供しているのです。

※参照:株式会社鳥貴族 新卒採用サイト

ワークマンは工事現場などで働く作業員向けに作業着や用具を販売する小売りチェーン店であり、「自社の強みを活かした顧客セグメントの拡大」戦略で事業を成長させています。

ワークマンの強みは長年職人や作業員向けに改善を積み重ねてきた「高機能かつ安価なウェア提供」です。この強みを活かして、近年ではターゲットを作業員からファミリー層まで拡大させた新業態「ワークマンプラス」を展開し、アウトドア・ファッションを好む生活者に「機能性ウェア」を提供しています。

他社の高機能ウェアと比較して安価でありながら、一般消費者のニーズにも沿った商品展開により売上を急拡大させています。

※参照:ワークマンプラス公式サイト

キャンプアンドギャビンズ那須高原は栃木県那須町にあるキャンプ場であり、子ども連れの顧客層に絞ったサービスを提供して、他のキャンプ場との差別化を図っています。

週末に大人のみのグループ予約は受け付けない仕組みにしているため、子ども連れの顧客は思う存分子どもを遊具で遊ばせることができる上、ターゲットを明確に絞っているので場内には子ども用の遊具が豊富にあり、顧客の満足度にも繋がりやすいのです。

※参照:キャンプ&ギャビンズ公式サイト

最後に事業戦略のフレームワークや事例が学べるSchooの授業をご紹介します。新規事業の戦略立案や既存事業の見直しを担当している方には特におすすめなので、気軽に受講してみてくださいね。

< コース紹介 >

このコースでは全8回の授業を通して事業戦略の立案に欠かせないフレームワークや立案手順、参考事例を体系的に学びます。管理職やメンバーをまとめるリーダークラスの方におすすめのコース授業です。

先生プロフィール

坂本 雅明 (さかもと まさあき)

桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 准教授。NEC、NEC総研を経て、富士ゼロックス総合教育研究所(現・パーソル総合研究所)入社。戦略系の研修・コンサルティング、戦略策定合宿の企画・ファシリテーション、管理職研修、経営幹部候補者研修を担当。2020年より現職、および東証プライム上場企業社外取締役。その間、一橋大学非常勤共同研究員、東京都立大学ビジネススクール非常勤講師を歴任。 上智大学経済学部卒業、一橋大学大学院修士課程修了(MBA)、東京工業大学大学院博士後期課程修了(博士(技術経営))。主要著書に『事業戦略策定ガイドブック』、『事業戦略実践ガイドブック』、『戦略実行とミドルのマネジメント』(いずれも単著、同文舘出版)。

< コース紹介 >

このコースでは、新規事業について500ケース以上を研究し、本も出版されている井上先生に新規事業を立ち上げて成功に導くためのメソッドについて教えていただきます。「方法論」と「チーム論」の2つの切り口をもとに成功の確度を高める方法を学んで、新規事業の勝ち筋を知りましょう。

先生プロフィール

井上 一鷹 (いのうえ かずたか)

大学卒業後、戦略コンサルティングファームのアーサー・D・リトルに入社。大手製造業を中心とした事業戦略、技術経営戦略、人事組織戦略の立案に従事する。2012年、JINSに入社。商品企画、R&D室JINS MEME事業部マネジャー、Think Lab取締役を経て、JINS経営企画部門 執行役員を務める。JINS退社後、Sun Asteriskに入社、Business Development Unit Manager。著作に『集中力』(日本能率協会マネジメントセンター)、『深い集中を取り戻せ』(ダイヤモンド社)、『異能の掛け算 新規事業のサイエンス』(NewsPicksパブリッシング)がある。

事業戦略の策定には自社の強み・弱み(内部環境)と、競合他社の参入をはじめとした脅威や市場ニーズの高まりをはじめとした機会(外部環境)の整理・分析が必要です。また成功事例や評価・判断時に起こりやすい認知バイアスを知っておくことで、自社の事業成長に繋がる戦略が策定できるでしょう。

Schooではビジネスフレームワークに関する授業が月額980円で受け放題です。ぜひ活用してくださいね。