2/17(Tue)

2024年12月14日 9:24 更新

あなたは「ほめられて伸びるタイプ」ですか? 叱られることよりほめられることの方が受け入れられやすい人も多いはず。

しかし、人材育成担当者となった途端、ほめられる側からほめる側になり、「ほめることの難しさ」に直面していませんか?

Schooの授業『「ほめ育コミュニケーション」を学ぶ -どんな職場環境でも、毎日が楽しくなる。100万人が笑顔になったコミュニケーションの技術-』では、一般財団法人ほめ育財団代表の原 邦雄さんを講師としてお招きし、「人をほめてのばす方法」をレクチャーしていただきます。

本記事では、「ほめ育(ほめて育てる教育)」のための行動について深掘りしていきます。

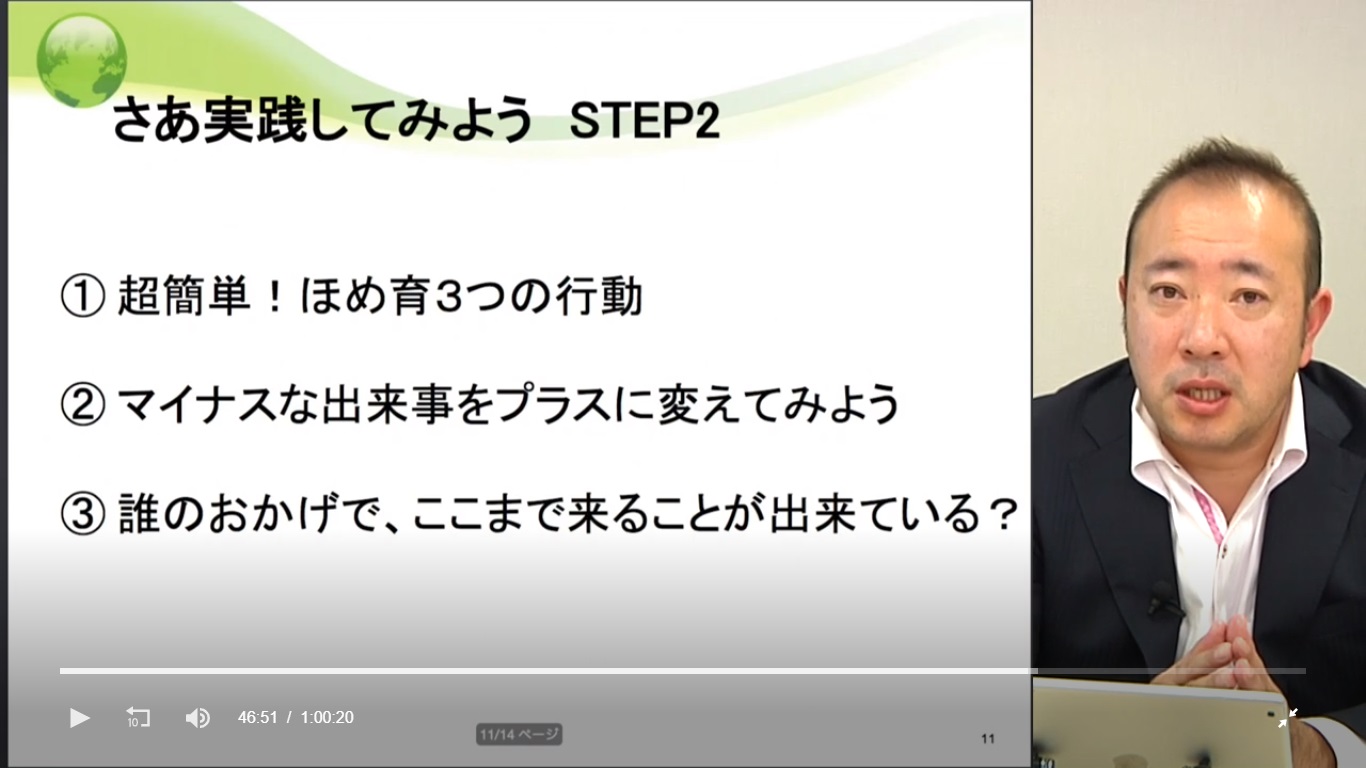

早速ですが、ほめて育てる教育「ほめ育」を実践するための、ひとつめの行動は何だと思いますか?

原先生は「簡単にほめない、すぐほめない」と、予想を裏切るコメント。それには理由があります。

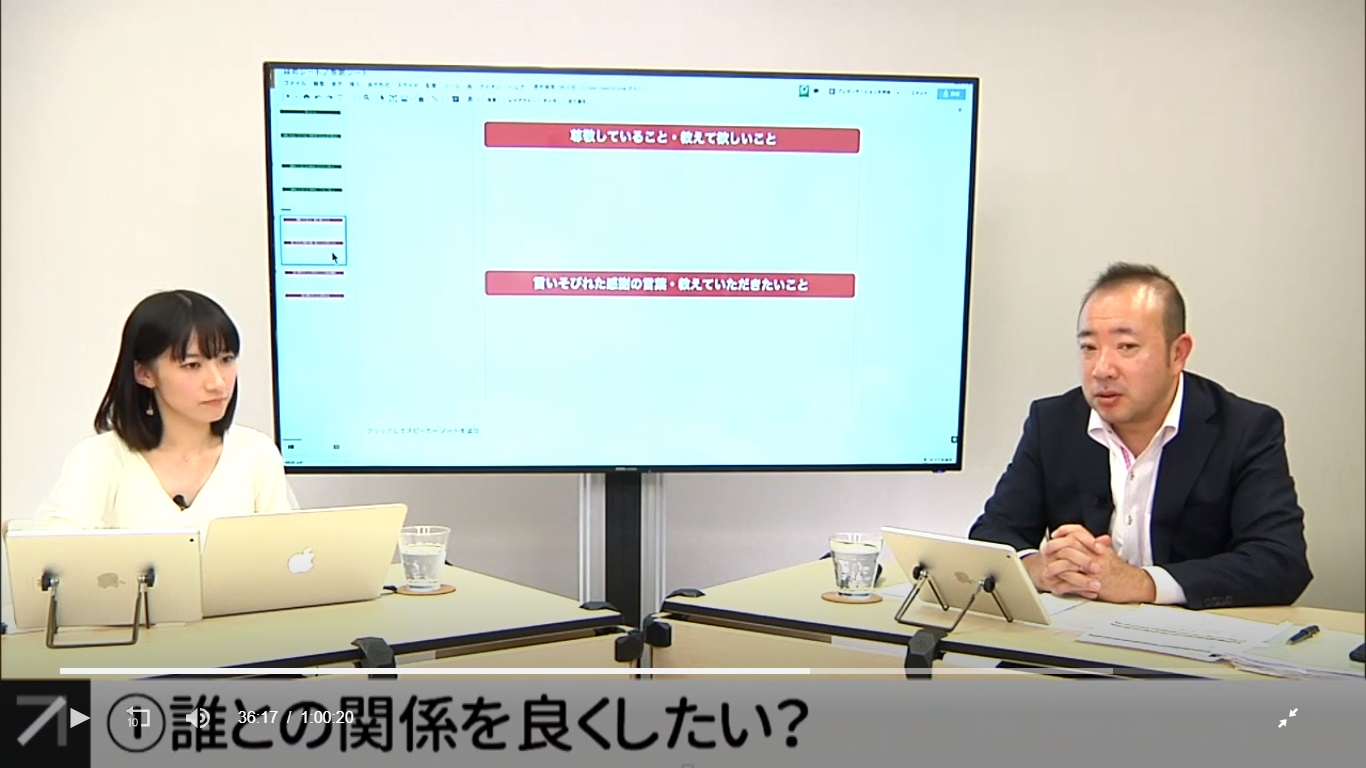

「まず誰かとの関係をよくしていきたいと思うなら、その人の健康や幸せを考えてみる、思い出してみることから始めてもらいたい。無理にほめたい感情がないままほめようとすると、自分の心が枯渇する」と分析します。

ほめたい感情が出るまで気持ちを温める。それが、心のこもった「ほめ育」につながります。

ふたつめの行動は、褒める材料を探すこと。なんでもかんでもほめても伝わらないので、相手が大事にしていることは何かを見抜くことが大切。

自分の物差しで相手をほめるのではない、というのは重要なポイントです。

そして最後、3つめの行動は、それをいかにして伝えるか。さりげなく、相手がほめてほしいタイミングで言うことがポイントです。

授業では、受講生からの質問が多く寄せられました。中でも、人事や人材育成担当者の皆さんの気持ちを汲むような質問をしている方がいたので、質疑応答を抜粋します。

「『下手ウマ』とか『味』というのが許せなくて、厳しく指導してしまうけど、どうやって褒めたら向上心を持ってくれるでしょう?」

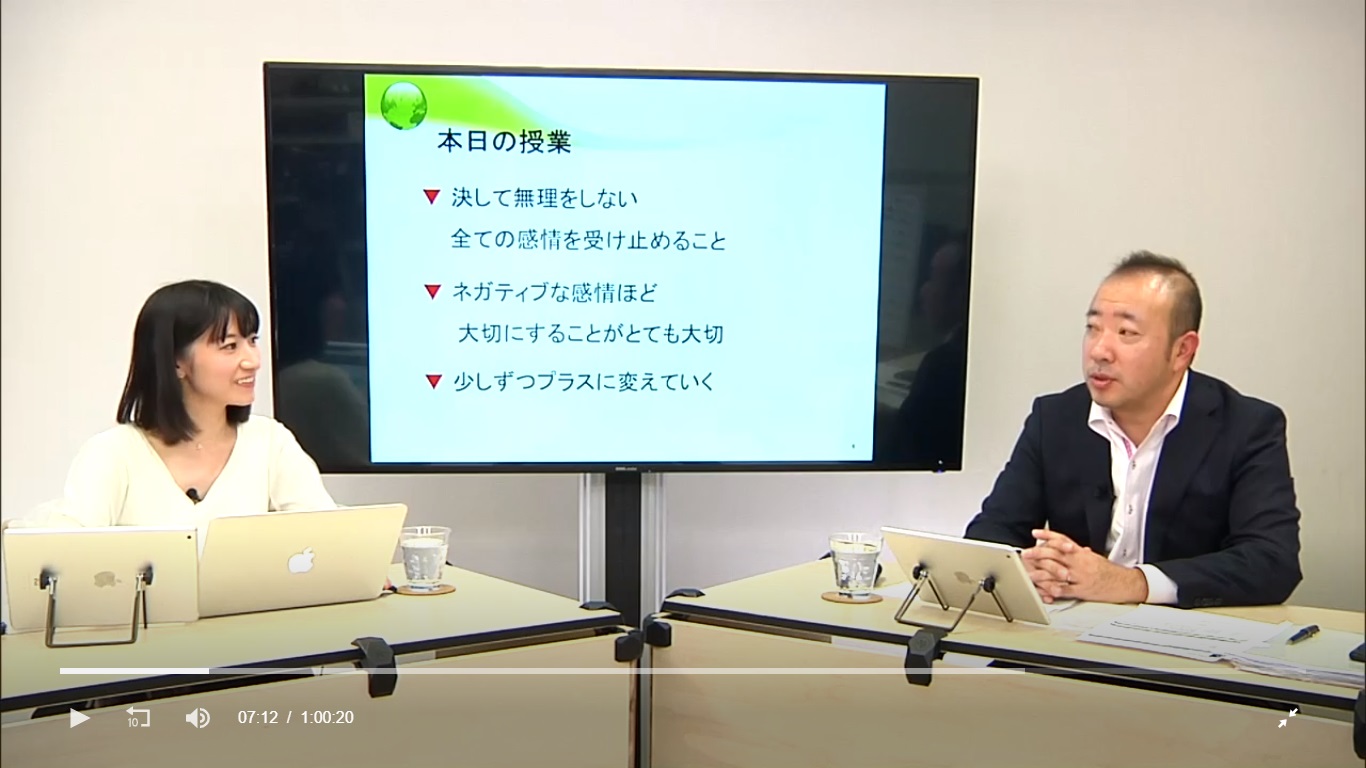

原先生は、「自分のマイナスな感情を抱かせてしまう人がいるかもしれないが、そのマイナスな感情も認めてほしい」と、受講生の気持ちに寄り添います。

マイナスな感情を抱き続けたまま、無理にほめようとすると、上述の「ほめ育」からかけ離れてしまいます。マイナスな感情を抱いてしまう自分の気持ちも理解したうえで、ほめ育の3つの行動をとれるようになれば、どんな部下でも上手にほめる上司になれるはずですよ。

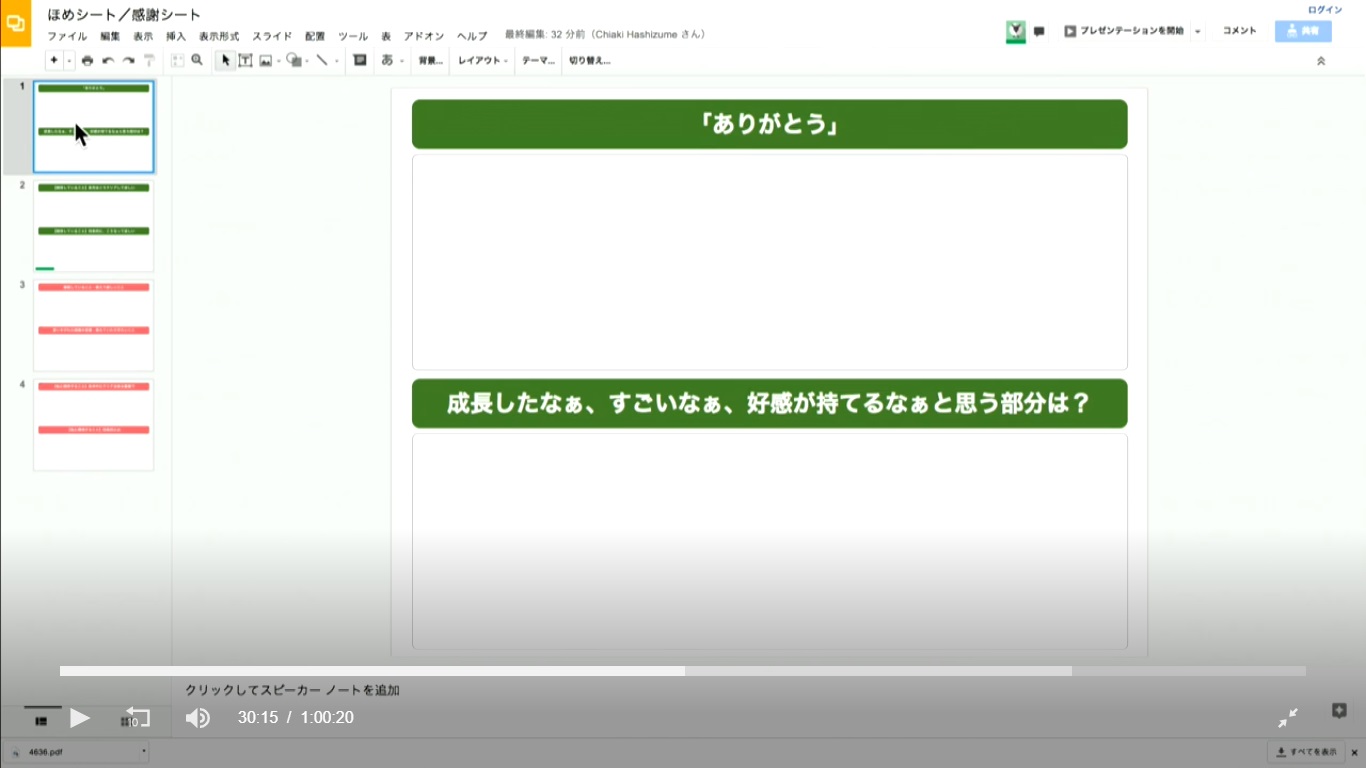

授業では、原先生が提唱する「ほめシート」「感謝シート」を書く実践の場も設けられました。部下に日ごろ言えない「ありがとう」の気持ち、「成長したなぁ、すごいなぁ、好感が持てるなぁ」と思うところなどを書きだしていきます。授業を見て、他の項目も確認しながら、シートを完成させていきましょう!

Schooの授業『「ほめ育コミュニケーション」を学ぶ -どんな職場環境でも、毎日が楽しくなる。100万人が笑顔になったコミュニケーションの技術-』の深掘り記事、いかがでしたか?ほめるためには、小手先のテクニックではなく、自分の気持ちを見つめなおし、相手が大事にしているところを見つけることが大切だと分かりました。

リモートワークが導入され、チャットツールでのコミュニケーションがメインになると、さりげなく温かみのある「ほめ育」が難しいと感じるかもしれません。それでも、コミュニケーションするうえでの前提を見直せば、部下をほめてのばす方法が身につくこと間違いなし。原先生の「ほめ育」をぜひ取り入れてみてくださいね。