2/17(Tue)

2024年12月14日 9:27 更新

みなさんは人事領域の知識を学びたいと思ったことはあるでしょうか。

「自分は人事じゃないからそう感じたことはない」という方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、人事の基礎知識である「人材マネジメント」を身につけることは、マネジメントにかかわる多くの職種においてプラスに働きます。

複雑に構成された「人材マネジメント」を10の問いを軸にわかりやすく説明する入門書が『図解 人材マネジメント入門 人事の基礎をゼロからおさえておきたい人のための「理論と実践」100のツボ』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。

Schooの授業「ビジネスパーソンとして押えておきたい『人材マネジメント』の基礎」では、その本の著者であり、株式会社壺中天代表取締役の坪谷邦生(つぼたに・くにお)先生から、人材マネジメントの5つのポイントについて直接解説を受けることができます。株式会社アカツキ人材マネジメントパートナー、株式会社ウィル・シード人事顧問などの顔も持ち、人事領域で広く活躍する坪谷先生。

この記事では坪谷先生の授業のうち、主に「人材マネジメントとは何か」という基本にかかわる部分をご紹介します。

「良い学びとは問いから始まる」とインタラクティブな授業を始めることを宣言した坪谷先生が最初に用意したテーマは「マネジメントとは何か?」。

化粧品メーカーで社長室に所属していた際、「マネジメントとは何か」について問われるシーンがあり困った経験からこの問いを用意したという坪谷先生。リアルタイム受講生の皆さんからは以下のような回答が寄せられました。

・あらゆる情報を管理し、運用する ・パフォーマンスの最大化! ・仕事の進捗管理と人の成長管理を行うこと ・リーダーシップとフォロワーシップ ・経営資源(ヒト・モノ・カネ)を管理すること

この問いを用意したのは「もっと持論を持っていただきたいと思ったからだ」と坪谷先生。世の中には経営にまつわる理論がたくさん存在し、それについて取り扱う書籍も多数あります。そんな中で「何が正解かはわからないじゃないですか」と先生は語ります。

だからこそ“議論を持論化していくこと”が非常に大事だと先生は考えています。

それでは、いよいよ書籍に掲載された先生の答えです。

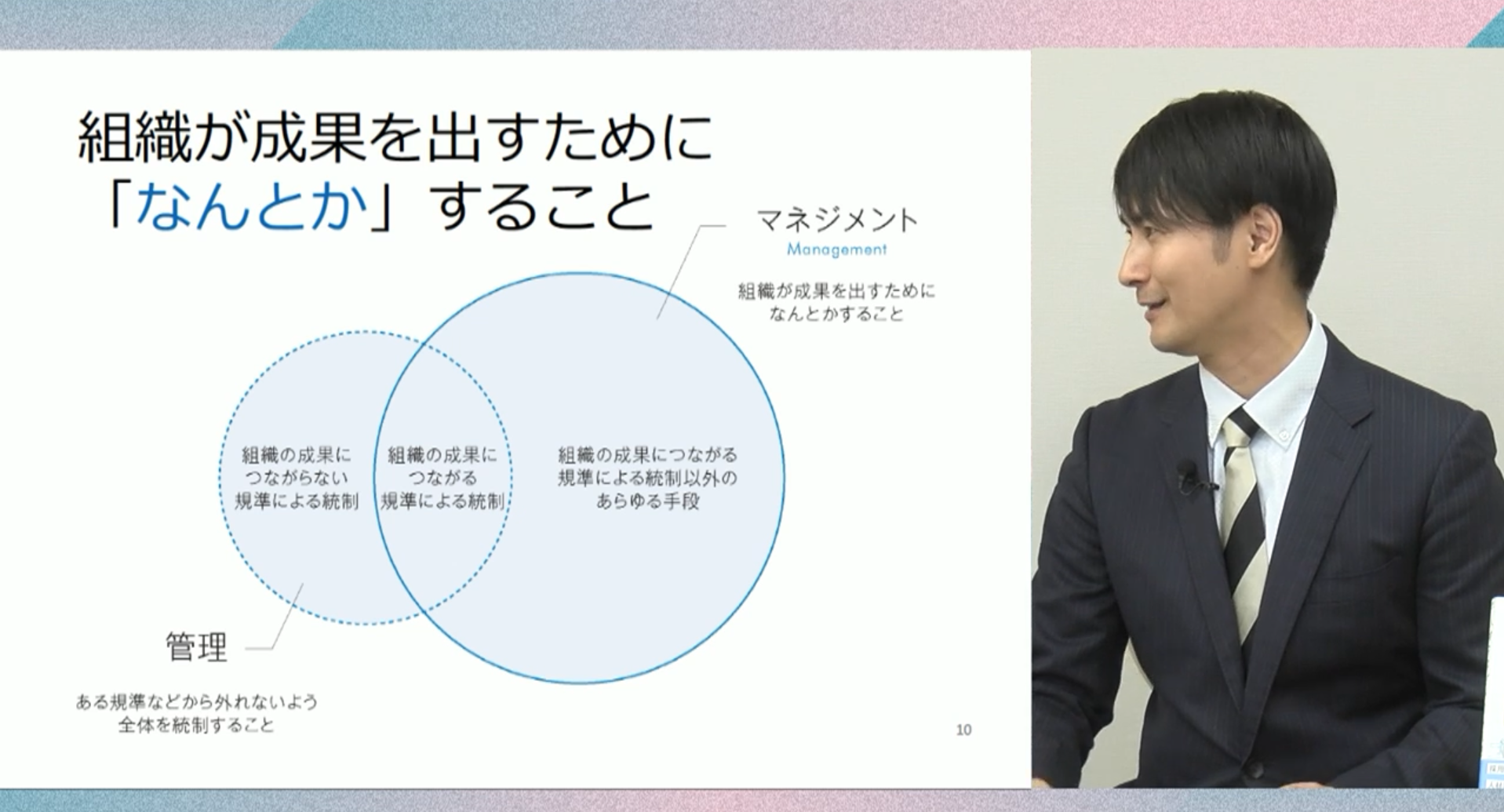

れは「組織が成果を出すために『なんとか』すること」というもの。

「つまり、全部だ」と先生。マネジメントの父、ピーター・ドラッカーも同様にマネジメントを「組織をして成果を上げさせるための道具・機能・機関」、つまりすべてだと定義しています。

「マネジメント=管理」という考えは決して間違いではないとしつつ先生は、重なる部分と重ならない部分があることに言及します。管理は「ある基準などから外れないよう全体を統制すること」。すなわち、「基準」をもとにしたにした統制です。

すなわち、「組織の成果につながる基準による統制」は管理でありマネジメントであるといえますが、マネジメントの領域には基準とは関係ないあらゆる手段が含まれます。

実際、ドラッガーの本を多数翻訳している上田惇生氏は「私はドラッカーのマネジメントを“管理”と訳したことは一度もない」「日本語にマネジメントを言い表せる言葉はない」と発言しているそうです。

2つ目の問いはいよいよ「そもそも『人材マネジメント』とは何か?」です。

リアルタイム視聴者から寄せられた回答の一部は以下の通り。

・どうやれば成果が出るかを考え抜いて、行動に移す ・組織に成果をもたらす人材の育成・適材適所に配置 ・サポーター ・人的リソースを使って、成果を出すこと ・人の成長を促すこと

「人材マネジメントはアメリカで発祥した『人に投資するマネジメント手法』です」と先生。ヒューマンリソースマネジメントという言葉の日本語訳が人材マネジメントです。「人を投資する対象とみなして行うマネジメントが人材マネジメント」だと先生は語ります。

1950~60年代のアメリカは日本の急成長などの影響を受け、経済的優位を失いつつありました。そこで人のマネジメントへと舵を切ることになります。そこでそれまで行っていた「労務管理」を「人材マネジメント」に変えようという動きが起こりました。両社の最大の違いは、労務管理が人を“コスト”とみなすのに対し、人材マネジメントは“人を投資する対象”とする点です。

ここでいう労務管理は当時のアメリカで行われていたものを指し、現在使われる言葉にはそぐわない部分もあるでしょう。この場合の労務管理における統制システムは「他者によるコントロール」から「セルフコントロール」に変わり、評価基準は「コストの最小化」から「人材の最大限の活用」へと移行しました。

本記事で紹介する最後のトピックは「人材マネジメントの目的とは?」です。

・組織を動かす人をうまく活用すること ・会社と自分とメンバーの成長 ・人の成長=組織の成長

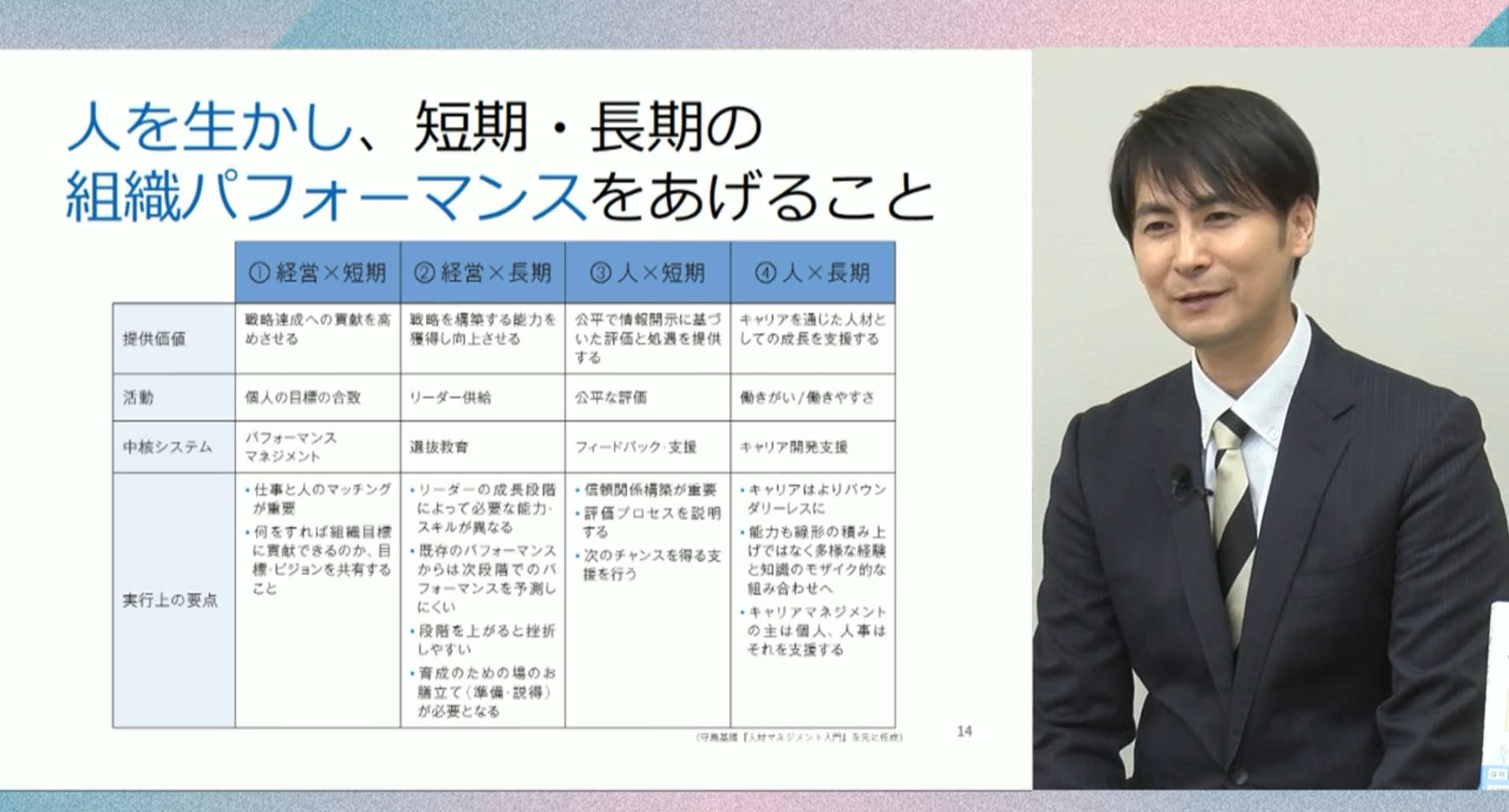

上記のような回答を受けて提示された答えが「人を生かし、短期・長期の組織パフォーマンスをあげること」です。人事という言葉は「『人』を生かして『事』をなす」と書きます。すなわち、この答えがそのまま人事という仕事を表す言葉にもなる、と先生。

ここで先生が強調するのが「人を生かす」という点。人を生かすことができていなければいくら組織パフォーマンスが上がっていても人材マネジメントが成功しているとは言えないのです。また当然、人が生かされていても組織パフォーマンスが上がっていなければ目的達成には該当しません。

両者を両立させること、まず人に投資して組織パフォーマンスにつなげるという順番を意識することを大事にしましょう。

学習院大学の守島基博教授は「①経営×短期」「②経営×長期」「③人×短期」「④人×長期」の4象限で人材マネジメントを定義しています。海外でも同様の定義がなされている事例があり、前述の人材マネジメントの定義はある程度普遍的なものであるといえるでしょう。