3/1(Sun)

2024年12月14日 9:24 更新

ビジネスマンにとって重要な局面であるプレゼンテーション。そのための資料の作り方をみなさんはどのようにして学んできましたか?

例えば「動く」プレゼン資料や「分岐する」プレゼン資料をつくったことはありますか?

今回は、プレゼンテーションデザインにおいて世界最高位の称号「Prezi Expert」を持つプレゼンテーションデザイナーの吉藤智弘先生による新しいプレゼン術をご紹介します。

このようなデザイン性の高い「動く」アニメーションがPowerPointだけで作られたと考えると驚きです。

まず「みなさん。プレゼン資料っていうと何を思い浮かべますか?」と先生。

プレゼン資料は画面上に映し出される「Screen」と配布される「Handout」に分かれます。

プレゼンにおいてデザインは「ないならない、で」というスタンスだという先生。

もしもトークに十分な自信があればプレゼン資料に力を入れる必要はないといいます。

でも「選択肢は多い方がいい」というのもまた事実。

プレゼンテーションデザインはひとことでいうと「“らしさ”=聞き手の期待値」です。

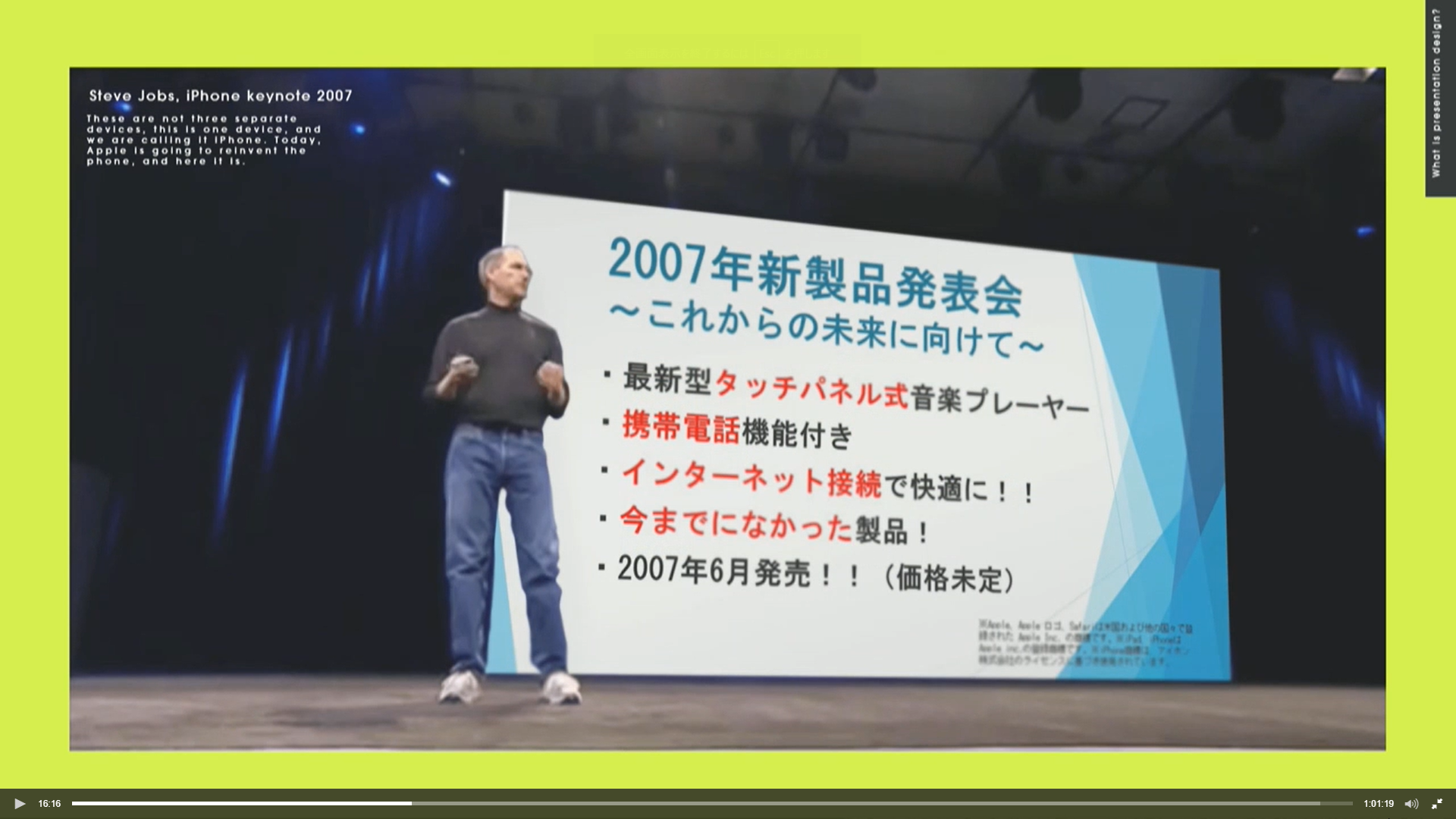

もしもスティーブ・ジョブズが下図のようなプレゼン資料でiPhoneの発表を行ったら、その後のAppleの業績はどうなったでしょうか?

デザインありとなしのプレゼンの差は「聞き手の期待値にこたえようとしているかどうか」です。そのためにはプレゼン相手の気持ちを考えることが重要になるのです。

「パワポ以外のプレゼンアプリとして例えばMacにはkeynoteがありますが、今回はそれ以外に4つのアプリを紹介します」と先生。 いずれも基本無料で使えるとのこと。

【1】Prezi ズームのモーションが高インパクトなアプリで、奥に入り込んでいくようなプレゼンをつくりたいときに重宝します。全世界1億ユーザーの人気アプリで、ブラウザ上でログインして操作します。

【2】beautiful.ai スタイリッシュなグラフアニメーションとグラフ自体に動くアニメーションが標準装備されているツールです。こちらもブラウザ上で動作します。

【3】emaze ゲームや映画のようなユニークなテンプレートをそろえているプレゼンアプリです。日本でのユーザーはまだ少ないですが、それゆえに目立つ印象を与えられそうです。

【4】powtoon ポップなアニメーション表現が得意なアプリです。かわいくショートムービー風な仕上がりが特徴的です。

「意外と自分の考え方や表現したいことにぴったりしたもの」が存在するのでとパワポ以外のプレゼンアプリも使ってみることを先生はおすすめします。ちなみに先生自身はPreziが最も使用頻度が高く、時点がbeaytuful.aiということです。

プレゼンの最新トレンドは「Conversational Presentation(会話をするようなプレゼンテーション)」です。これと対になるのがLecture Style Presentation(従来の講義形式のプレゼンテーション)。

今後はプレゼンテーションの考え方を従来以上に広げて、「例えばお客さんとモニターを見ながら一対一の会話形式で話すのもプレゼンテーションと考えられます」と先生はいいます。

聞き手の反応に合わせて資料の内容を変えるようなプレゼンやカフェ、リモート環境でのプレゼンも当たり前になってくるとか。

その分「何を知りたいか知りたくないか」などさらに深くプレゼン相手の気持ちを考えることが求められるようになるということです。

スライドでしばしば登場する箇条書き、その見やすさを高めるためのプロのテクニックが存在すると先生はいいます。何も技を使っていない箇条書きの画面が以下です。

しかし、このデザインでは遠くからだと可読性が低くなってしまうかもしれません。

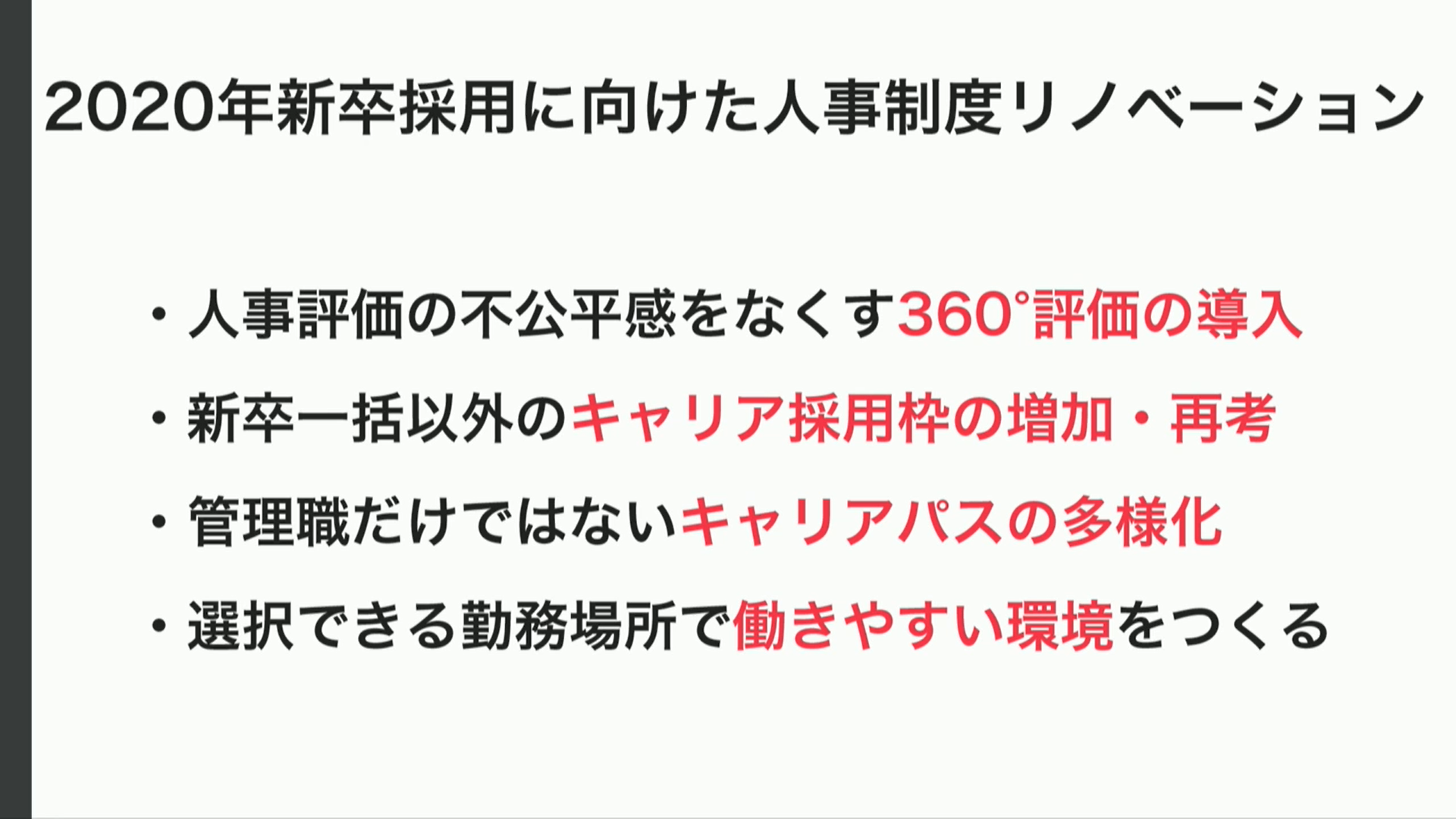

そこで目立たせようとすると、以下のように強調したい部分だけ色を変えるなどの対処が一般的に行われます。

そして、プロが裏技を使って作成したのが以下のスライドです。

まずは内容を絞ります。

「赤く文字を塗れる時点で絞れる部分があるということですからね」と先生。

さらに、話しているテーマに合わせて色が変化するようにしたり、アイコンを入れたりすることでかなりわかりやすくなりました。

このようにデザインを変えるだけで内容は変わらなくても印象は大きく異なります。

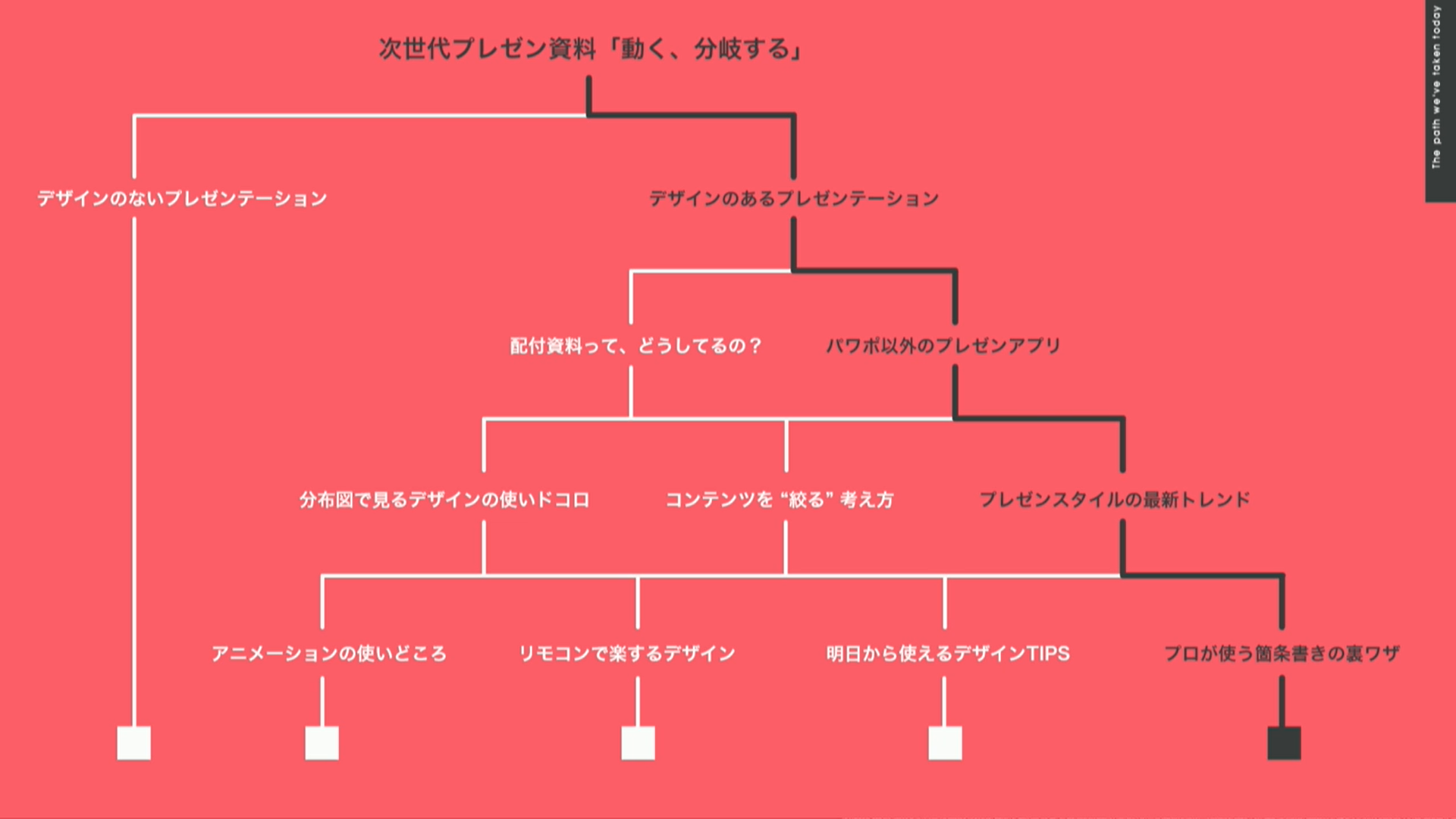

最後に今回の授業の流れがツリー形式でまとめられました。

「プレゼンテーションで最も大切なことは何ですか?」という質問に対して先生は「相手が何を聞きたいのかをよく考えることです」と回答。

年齢、理解度、リテラシーなどを事前に調べておいてそこになるべく近づけていくことが大切だということです。

例えば同僚や懇意にしている顧客へのプレゼンはかなり専門的な内容でも伝わりますが、不特定多数を相手にする場合それでは通用しません。

そこで「話の内容を理解度に合わせて複数準備する」などプレゼンター側がしっかりと心構えをしておくことが求められるのです。

授業ではほかにも「プレゼン資料にアニメーションや分岐をたくさん作ったらデータが重くなりませんか?」「先生が今回のプレゼンを作るための素材はどのように制作されましたか?」などの質問が寄せられています。

今回は次世代プレゼン資料「動く、分岐する」を元に記事にしました。

ぜひ、新しいプレゼン術を身につけて、プレゼン上手なビジネスマンを目指していきましょう!