2/25(Wed)

2024年12月14日 9:21 更新

2020年、注目のキーワード「GovTech(ガブテック)」。政府(ガバメント)と技術(テクノロジー)を組みわせた言葉で、行政サービスを効率化するテクノロジーを意味します。

日本ではようやく導入され始めてきましたが、海外ではすでに浸透。特に東欧のエストニアは、GovTech先進国として知られ、好事例が多く見受けられます。

Schooでは、全2回にわたり『GovTech! -デジタルで変化する信頼と行政の近未来-』を放送。講師は、2017年よりエストニアにおいてeResidencyや政府機関のアドバイザーを務めるblockhive 代表取締役CEO日下光先生です。

“電子国家エストニア”の現状を通して、ブロックチェーンをはじめとする最新テクノロジーがどのようなメガトレンドを生み出しつつあるか学びます。

エストニアはなぜ「電子国家」になれたのか

まずは、日下先生にエストニアについて教えてもらいます。

エストニアは人口132万人で、面積が約4.5万平方km。これは、九州+沖縄の国土に、沖縄県程度の人口が住んでいる計算で、過疎と言ってもいい規模です。1991年の独立からわずか28年と、歴史の新しい国です。

日下先生曰く、エストニアが電子国家になったのは「やらざるを得なかった」から。過疎な地域で行政の担い手と財源が少ない中、テクノロジーの力を活用して俗人的な作業を減らす方法しかありませんでした。

もうひとつの理由は、監視の厳しい旧ソ連からの独立により、「監視のない社会」を国民に示すため。政府のコミットだけではなく、仕組みを通してフェアな透明性を保つために、電子国家となったわけです。

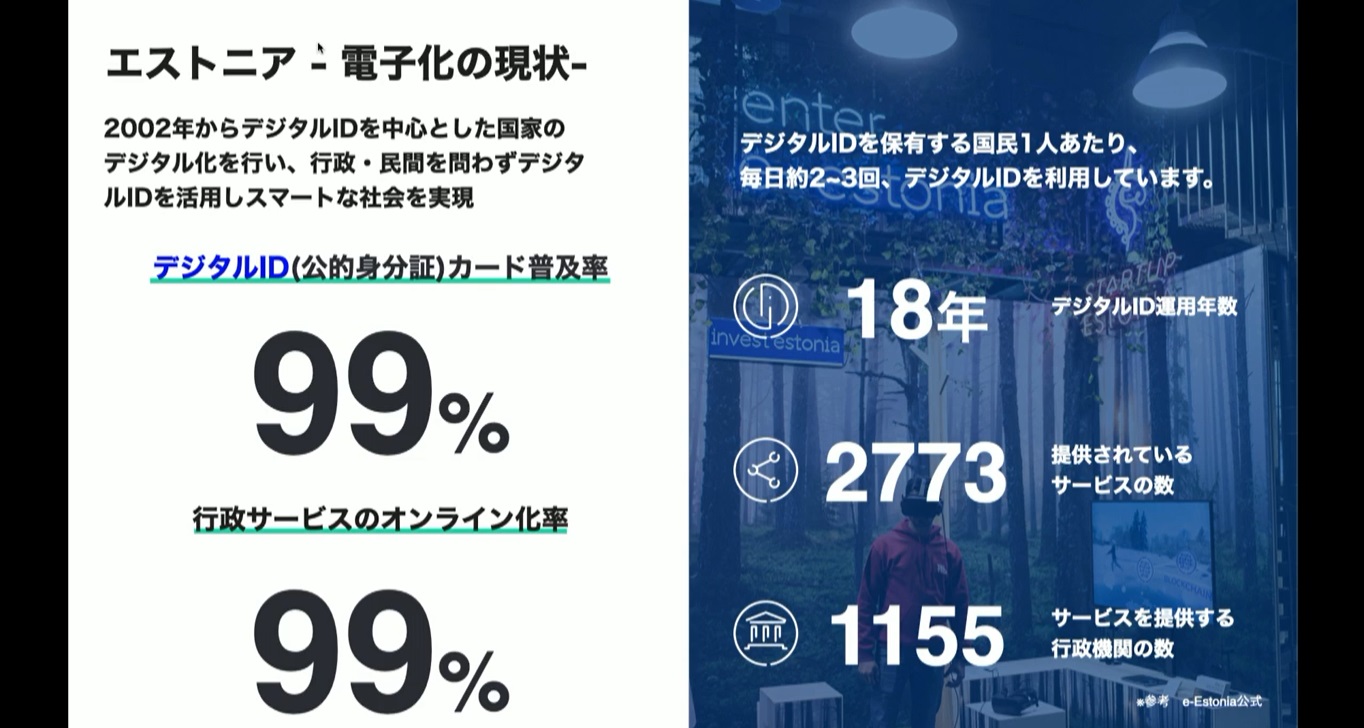

次に、エストニアの電子化の現状について。

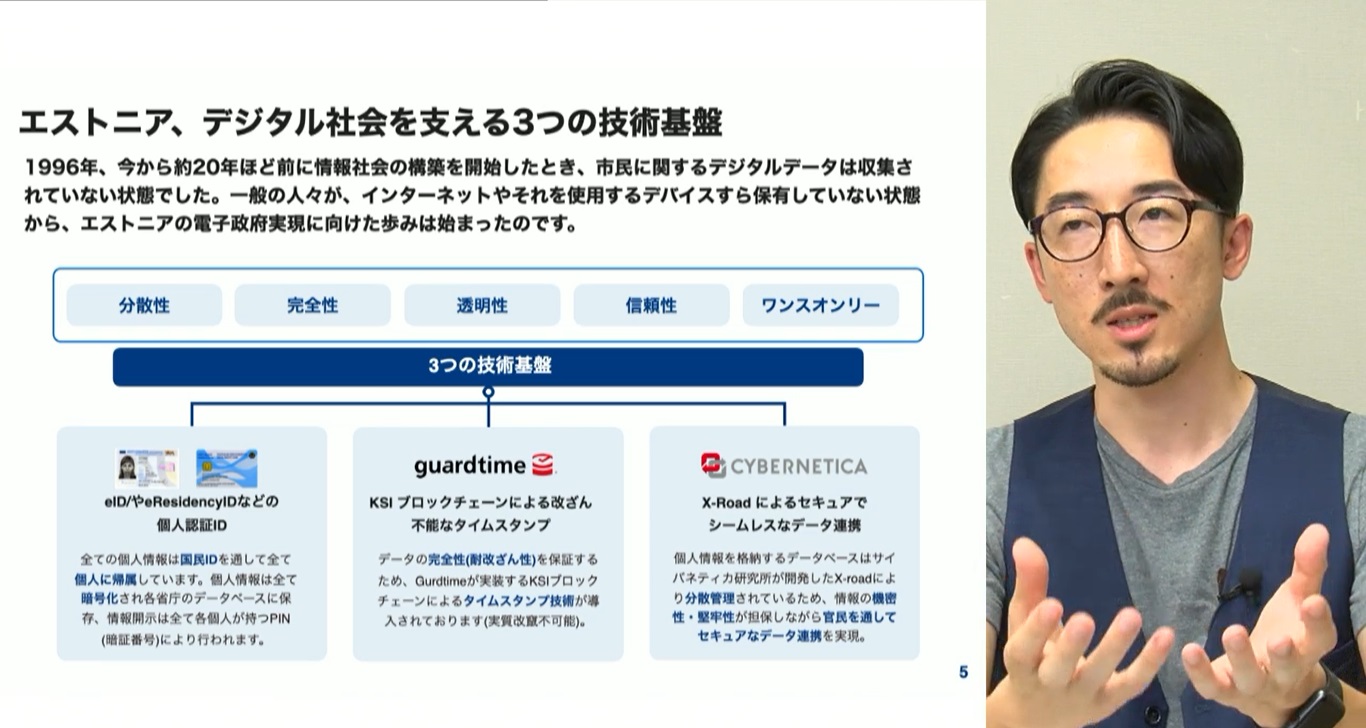

それでは、エストニアのデジタル社会を支える技術は何があるのでしょう。ここでは、日下先生に解説いただいた事例の一部を紹介します。

●個人認証ID

国民の99%が保有し、あらゆる民間・行政サービスを受けることが可能。カード裏面のICチップに証明書が入っており、デジタル世界で「あなたはあなたである」ことを証明してもらえます。このことにより、個人の信頼性をリアルでもデジタルでも担保できます。

また、運転免許証や健康保険証といったカードがこのIDカードと一体化していることも大きな特徴です。

●スマートID

個人認証IDカードのデジタル版で、スマートフォン上で利用可能。国民の40%近くが利用しています。これにより、他国にいながら国政選挙に参加、他国から現地の企業と取引契約といったこともできるようになりました。

オンライン上であらゆる手続きが可能となると、なりすましが心配ですが、それもクリアしています。IDカードを持っているかつIDカードに連動する2つのパスワードをすべて合わせて奪い取らない限り、オンライン上でなりすますことができません。

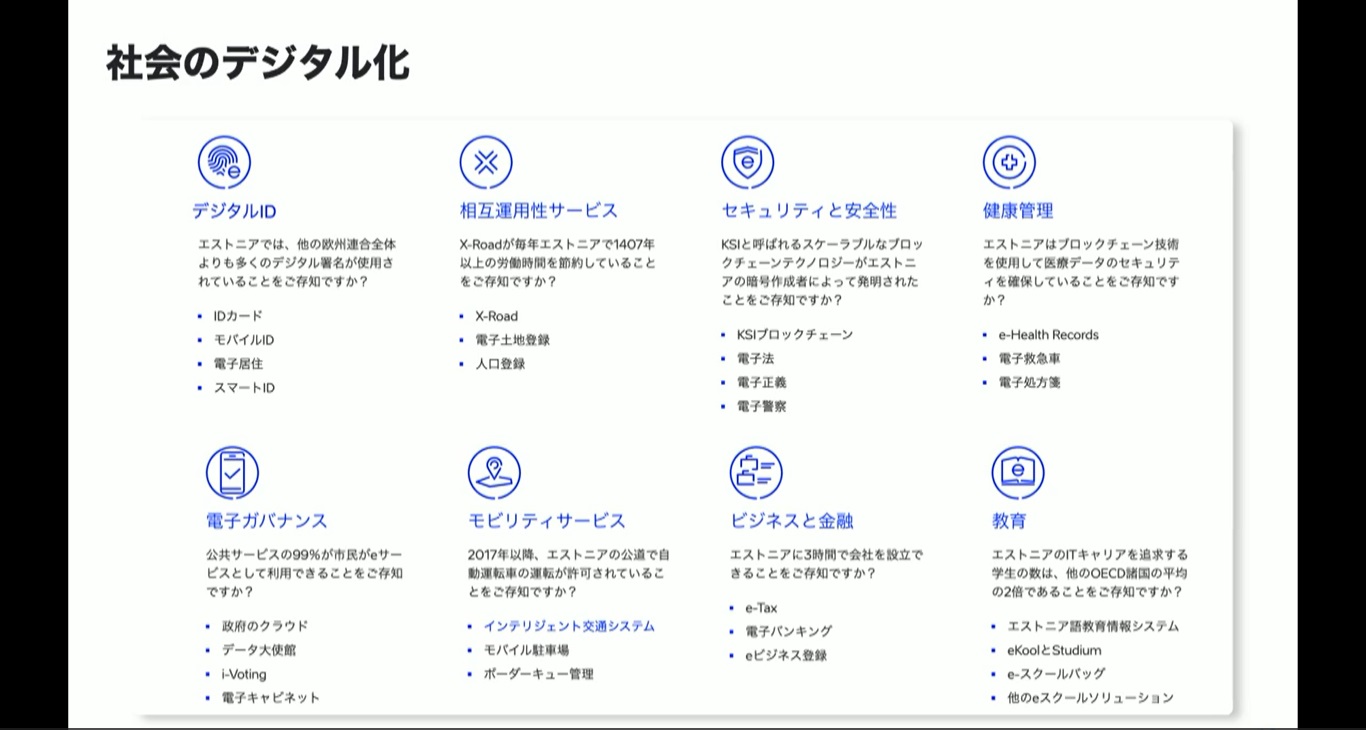

授業の後半では、電子サービスの事例にも触れました。

●e-school

教師と生徒、保護者をつなぐプラットフォーム。学習状況や宿題の進捗、出欠管理、三者間のチャットがすべてここでできます。

これにより、教師、生徒、保護者の三者間による情報の透明性を担保。教師や親が相談し合えたり、教師が一人ひとりの生徒と向き合えたりする時間が増えたそうです。そのおかげで、過去10年間の退学率が80%改善しました。

「(e-schoolは)データをリアルタイムで享受する分かりやすい恩恵。エストニアの電子サービスは、目の前の人間ともっと向き合うためにテクノロジーを活用するという視点で設計されている」と、日下先生は評します。

授業ではさらにエストニアの他の電子サービスも紹介。電子警察、電子救急車など、日本では想像がつかないサービスが多数ありますが、どんなものなのでしょう? ぜひ、実際の授業でご確認ください。