01リスク管理とは

▶︎参考:リスクマネジメントの基本と仕組み

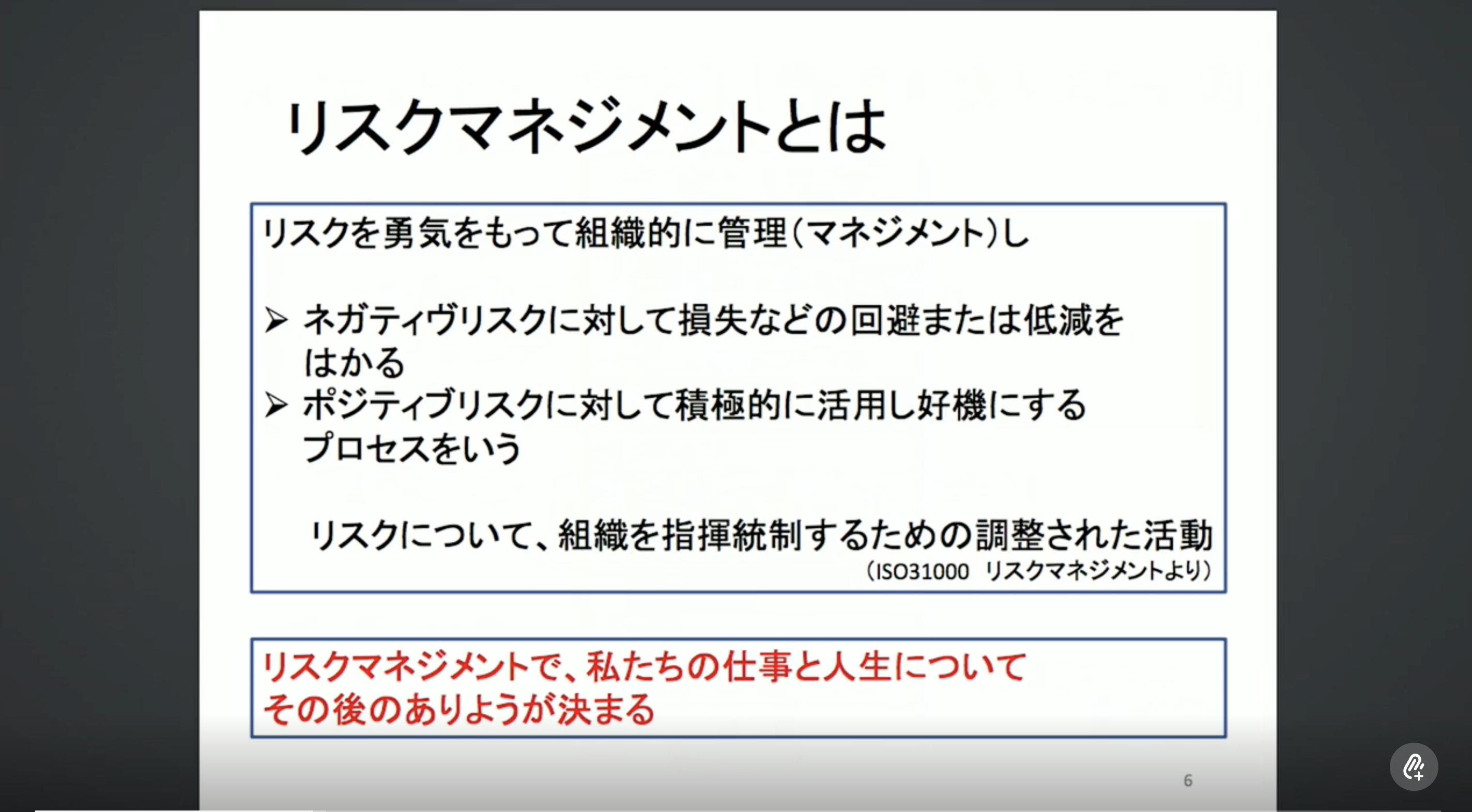

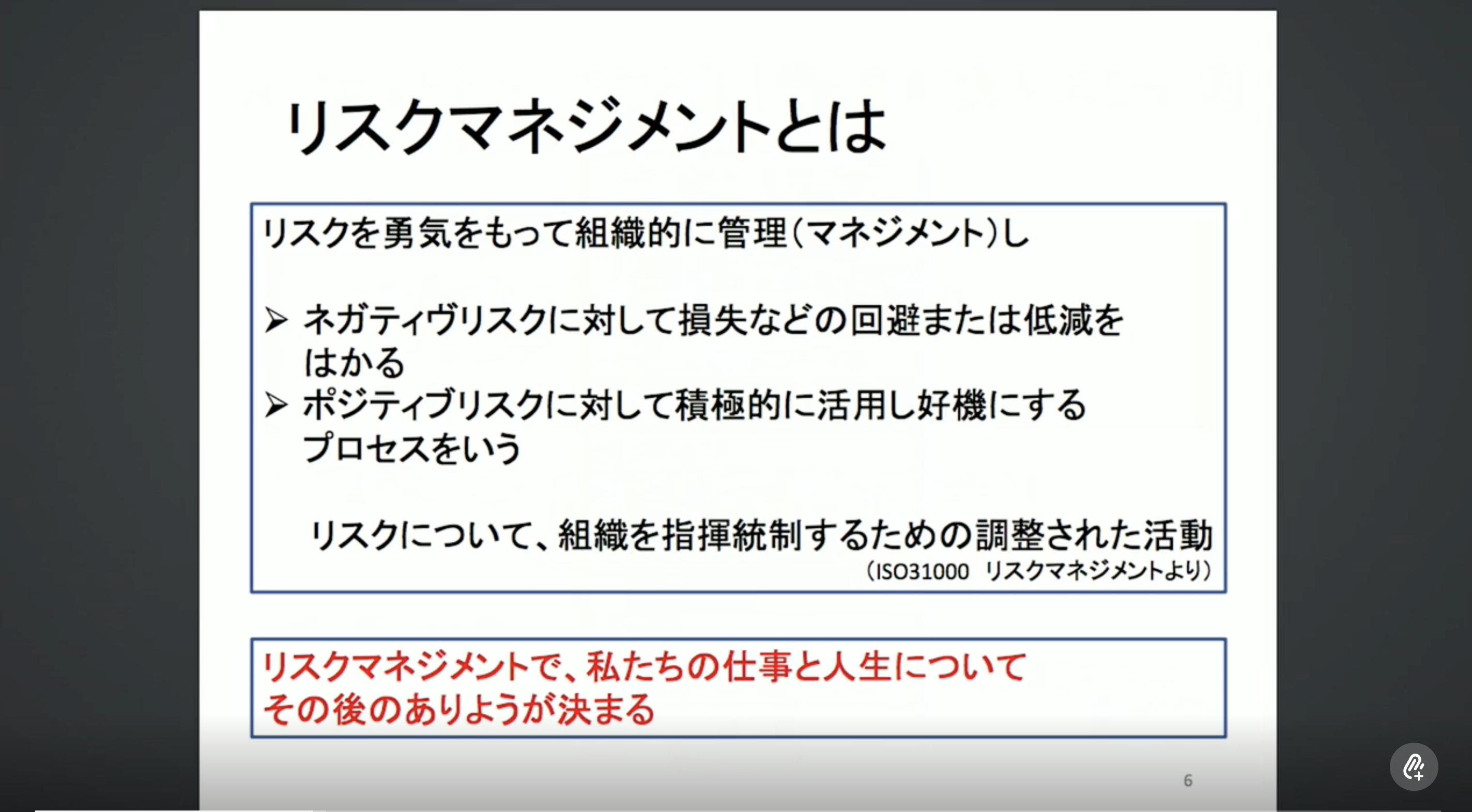

リスク管理とは、組織が直面するリスクを体系的に把握し、損失を回避または最小化する取り組みを指します。ネガティブリスクには損失の予防や被害の縮小を行い、ポジティブリスクは事業機会として活用する姿勢が求められます。重要なのはPDCAを継続的に回し、状況に応じて改善を積み重ねることです。2016年版中小企業白書でも、リスク管理の徹底が経営の持続性や競争力強化に直結すると示されています。つまり、企業は組織的な対応力を高めることで変化の激しい環境を生き抜き、成長へとつなげることができるのです。

▶︎参考:2016年版中小企業白書(中小企業庁)

02リスク管理の関連用語・類語

リスク管理に関連する用語は数多く存在します。中でも「リスクアセスメント」「リスクヘッジ」「クライシスマネジメント」は混同されやすいため、それぞれの意味と違いを理解することが重要です。これらの概念を正しく把握することで、研修設計や実務対応における精度が高まります。

リスクアセスメント

リスクアセスメントとは、潜在的なリスクを特定し、その発生可能性と影響度を評価するプロセスです。リスク管理の第一段階として、定量的・定性的な分析を行い、どのリスクに優先的に対応すべきかを判断します。これにより、組織は効率的にリソースを配分でき、損失を最小化しやすくなります。研修の場面では、事前にリスクを洗い出し、評価手法を学ぶことで実務に即した判断力を養成できます。

リスクヘッジ

リスクヘッジとは、特定のリスクによる損失を最小限に抑えるための具体的な対策を講じることです。特に金融やビジネス分野で活用され、保険の加入やデリバティブ取引などが代表例に挙げられます。企業経営においても、為替や価格変動といった不確実性に対応する重要な戦略です。リスク管理が全体的な枠組みを意味するのに対し、リスクヘッジは限定的なリスクに焦点を当てる点で異なります。適切なヘッジ手法を知ることで経営の安定性が高まります。

クライシスマネジメント

クライシスマネジメントとは、企業の自助努力では回避できない危機的状況が発生した際に、迅速かつ的確に対応するための管理手法です。自然災害や大規模な事故、不祥事などが対象となります。リスク管理が事前の予防に重きを置くのに対し、クライシスマネジメントは発生後の被害拡大防止や早期復旧に重点を置きます。研修においては、危機対応シナリオを通じて意思決定力や組織的な連携を強化することが求められます。

03リスクの分類

リスクはその性質によって複数の分類に分けられます。特に「純粋リスク」と「投機的リスク」は対照的な概念であり、研修や実務で区別して理解する必要があります。両者の違いを把握することで、適切な管理手法を選択でき、組織の対応力を高められます。

純粋リスク

純粋リスクとは、発生した場合に損失のみをもたらすリスクを指します。自然災害や事故、病気などが代表的で、発生しても利益が生じる可能性はありません。そのため、回避・低減・移転といった対策を取ることが基本です。保険制度が純粋リスクへの典型的な対応策であり、企業においては災害対策マニュアルや安全衛生管理体制の整備が重要となります。研修では、発生可能性と影響度を踏まえた管理の重要性を理解させることが効果的です。

投機的リスク

投機的リスクとは、損失だけでなく利益をもたらす可能性を含むリスクを指します。投資や新規事業への参入、価格変動に伴う収益機会などがその例です。これらは不確実性が高い一方、適切に活用すれば成長の源泉にもなります。そのため、単純に排除するのではなく、戦略的に受容する姿勢が必要です。研修では、投機的リスクを見極める力を養うとともに、リスクとリターンのバランスを踏まえた意思決定スキルを身につけることが求められます。

04リスク管理の目的

リスク管理は単なる危機回避ではなく、企業の持続的な成長と安定経営を実現するための重要な仕組みです。損失の発生を最小限に抑え、事業を継続させ、さらに企業価値を高めることがその主な目的です。ここでは、3つの観点からリスク管理の目的を整理します。

損失の回避・軽減

リスク管理の第一の目的は、損失の発生を可能な限り回避し、やむを得ず発生した場合には被害を最小限に抑えることです。例えば、自然災害や情報漏えい、労働災害などは、適切な管理を怠ると企業活動に大きな損失をもたらします。事前のリスク分析や予防措置の導入により、事故や不祥事の発生確率を減らし、発生した場合にも影響を局所化することが可能です。こうした取り組みは、企業の健全な経営基盤を守るうえで不可欠です。

事業継続性の確保

企業は不測の事態に直面しても、事業を継続できる体制を整える必要があります。リスク管理は、BCP(事業継続計画)と密接に関連しており、災害やシステム障害が発生した場合でも迅速に復旧できる仕組みを備えることが求められます。事業継続性を確保することで、顧客や取引先からの信頼を維持でき、経営へのダメージを軽減できます。特に近年では、感染症や地政学的リスクなど想定外の事態が増えており、事業継続の観点からリスク管理の重要性は一層高まっています。

企業価値の維持・向上

リスク管理は、企業価値を守り、さらには高めることにつながります。不祥事や事故が発生すれば、社会的信用やブランド価値が失われ、株価や顧客の離脱といった深刻な影響を招きます。反対に、適切なリスク管理を実践する企業は、社会的責任を果たす存在として評価され、投資家や顧客からの信頼を得やすくなります。コンプライアンスの徹底や情報セキュリティ強化といった活動は、結果的に企業のレピュテーション向上に寄与し、持続的成長を支える要素となるのです。

05リスク管理のプロセス

リスク管理は、想定されるリスクを段階的に整理し、優先順位を明確にして対応していく必要があります。ここでは、リスク管理のプロセスを一連の流れとして解説します。

- 1.ステークホルダーとの協議

- 2.組織の状況把握

- 3.リスクアセスメントを行う

- 3-a.リスクを特定する

- 3-b.リスクを分析する

- 3-c.リスクを評価する

- 4.リスクに対応する

- 5.対応のモニタリングと改善を行う

以下では、それぞれのプロセスについて詳しく見ていきます。

1.ステークホルダーとの協議

まず、発生し得るリスクについてステークホルダーと協議を行います。異なる利害関係者と意見交換を行い、共通認識を築くことが重要です。情報共有を円滑に進めるために、コミュニケーション計画を策定することが推奨されます。

2.組織の状況把握

協議の後は、組織の内外の状況を整理します。強みや弱み、市場や法規制、技術動向などを把握することで、リスクの影響を受けやすい領域を明らかにし、対応方針を検討できます。

3.リスクアセスメントを行う

状況把握の後は、リスクの「特定」「分析」「評価」を順に進めます。

3-a.リスクを特定する

企業の目的達成を阻害する要因を網羅的に洗い出します。部門横断的なヒアリングを実施し、リスク一覧を作成することが有効です。

3-b.リスクを分析する

▶︎参考:リスクマネジメントの基本と仕組み

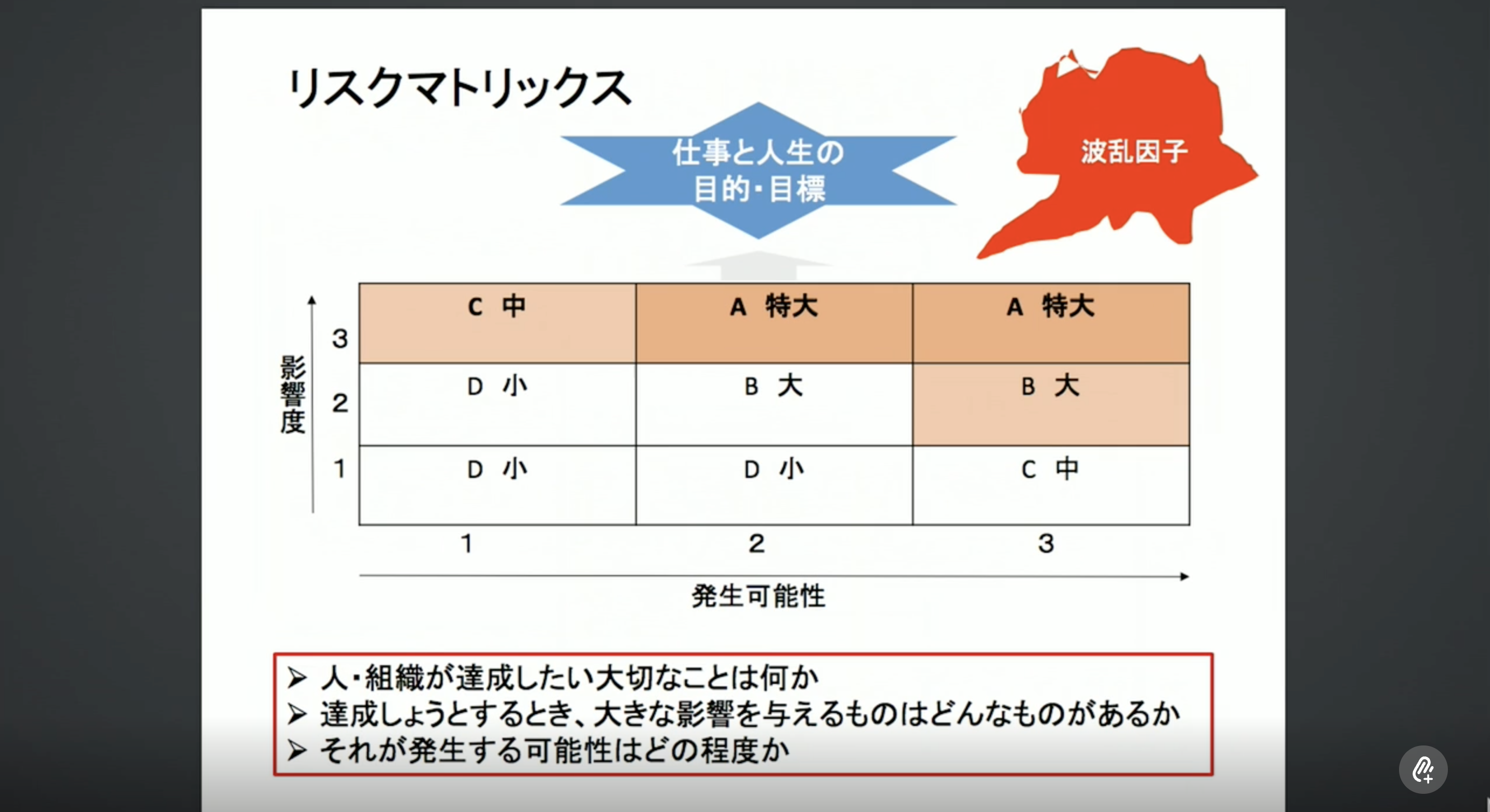

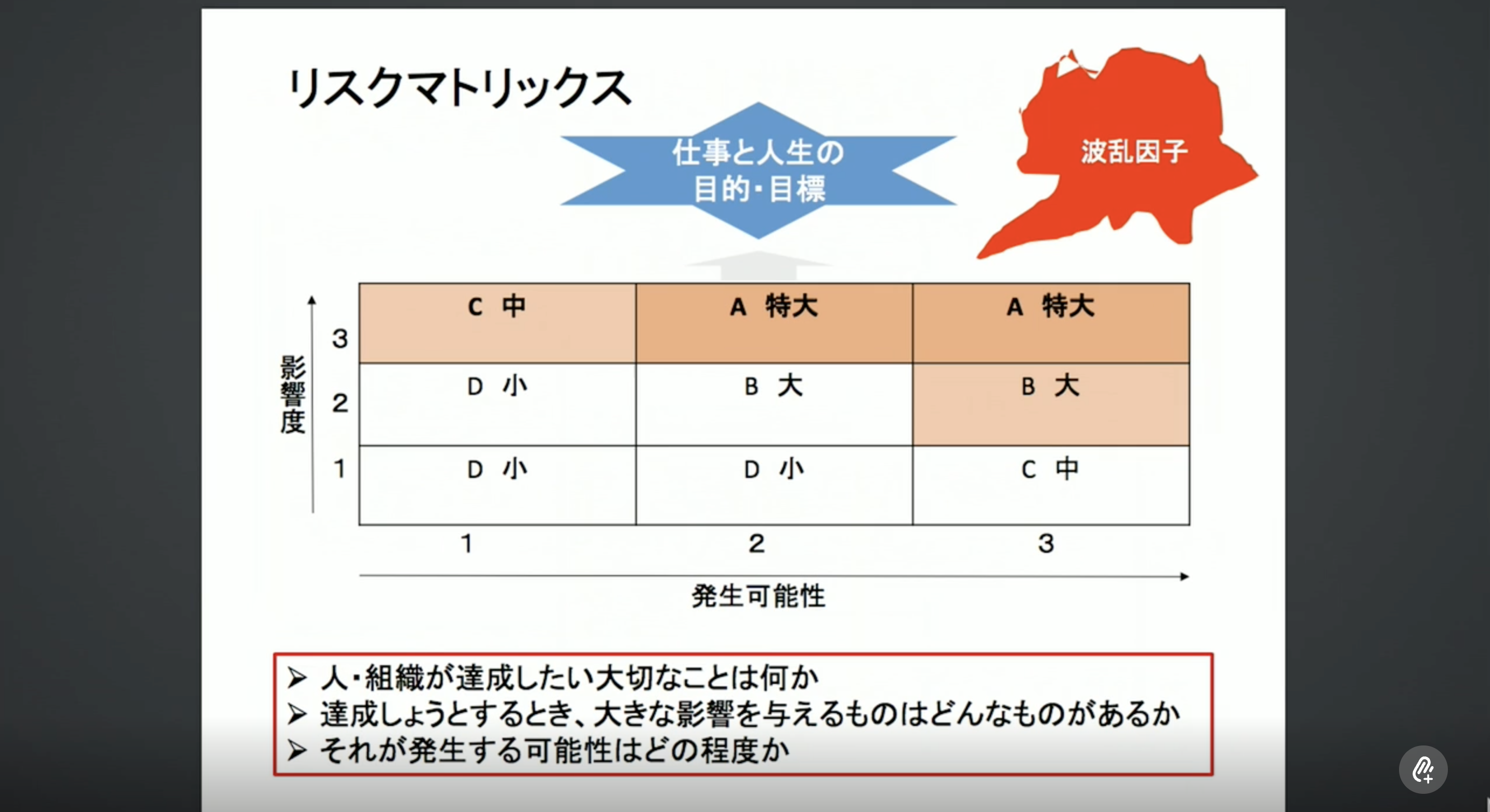

特定したリスクを「影響度」と「発生可能性」の2軸で整理し、リスクマトリックスを作成します。縦軸は金額や社会的信用の損失規模など影響度を、横軸は発生頻度を表します。この分析により、限られた時間やコストの中でどのリスクに優先的に対応すべきかを判断できます。影響度が低くても発生頻度が高いリスクや、人命・社会的信用に関わるリスクは特に注意が必要です。管理職にとっては、自部署や組織の目標達成を妨げる要因を事前に把握することで、迅速かつ効果的な意思決定につなげることができます。

3-c.リスクを評価する

リスクの影響度と発生可能性を総合的に評価し、対応の優先順位を決めます。リスクマトリックスを用いて「高・中・低」に分類することで整理しやすくなります。特に影響も発生確率も高いリスクは最優先で対応する必要があります。

4.リスクに対応する

特定・分析・評価したリスクに対して、回避、低減、移転、保有といった具体的な対策を講じます。リスクコントロールとリスクファイナンシングを適切に組み合わせ、実効性のある対応を進めます。

5.対応のモニタリングと改善を行う

リスク対応は実施後のモニタリングが不可欠です。効果を検証し、再発防止策や改善策を講じることで、管理体制の成熟度を高められます。定期的なレビューを通じて継続的に改善を行うことが重要です。

06リスク管理の具体例

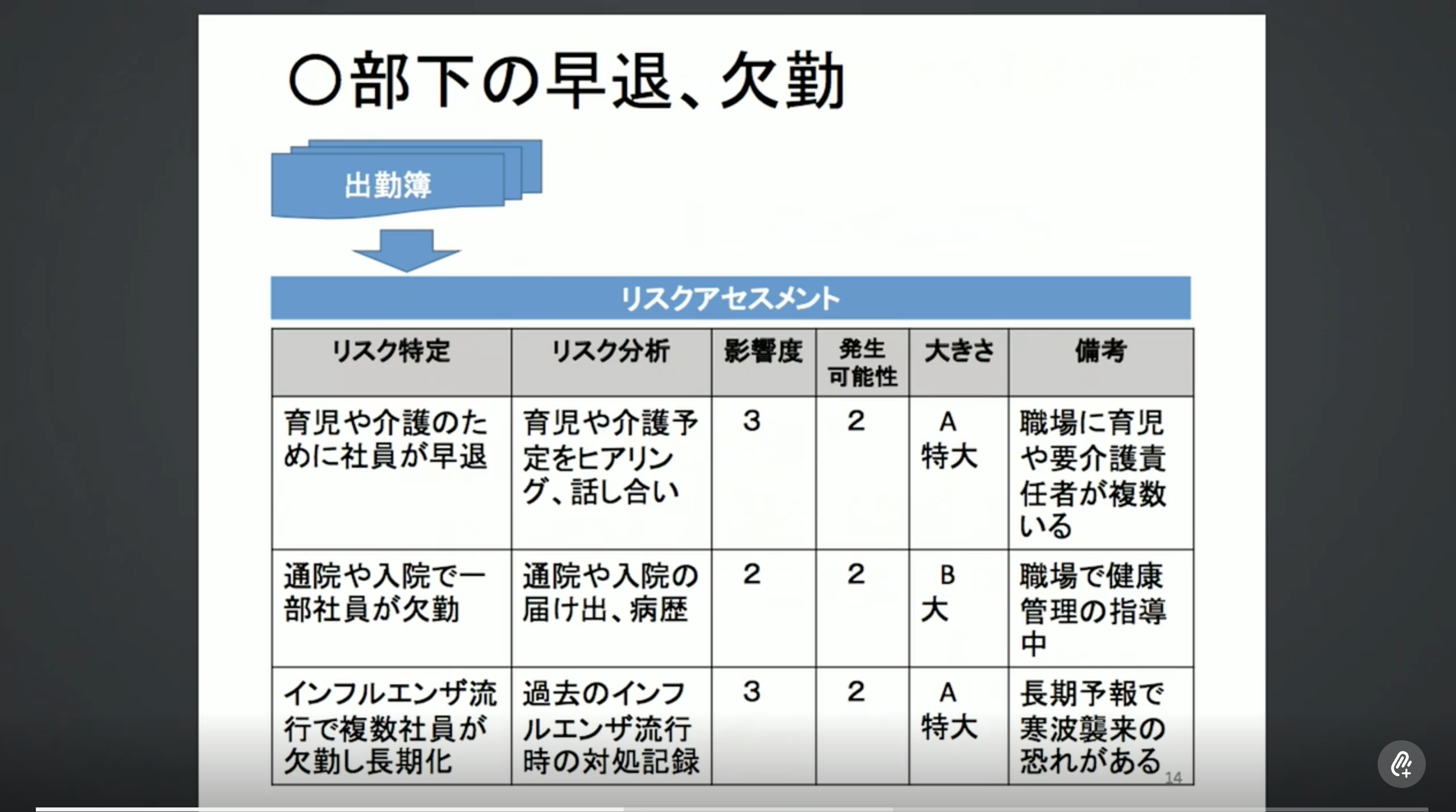

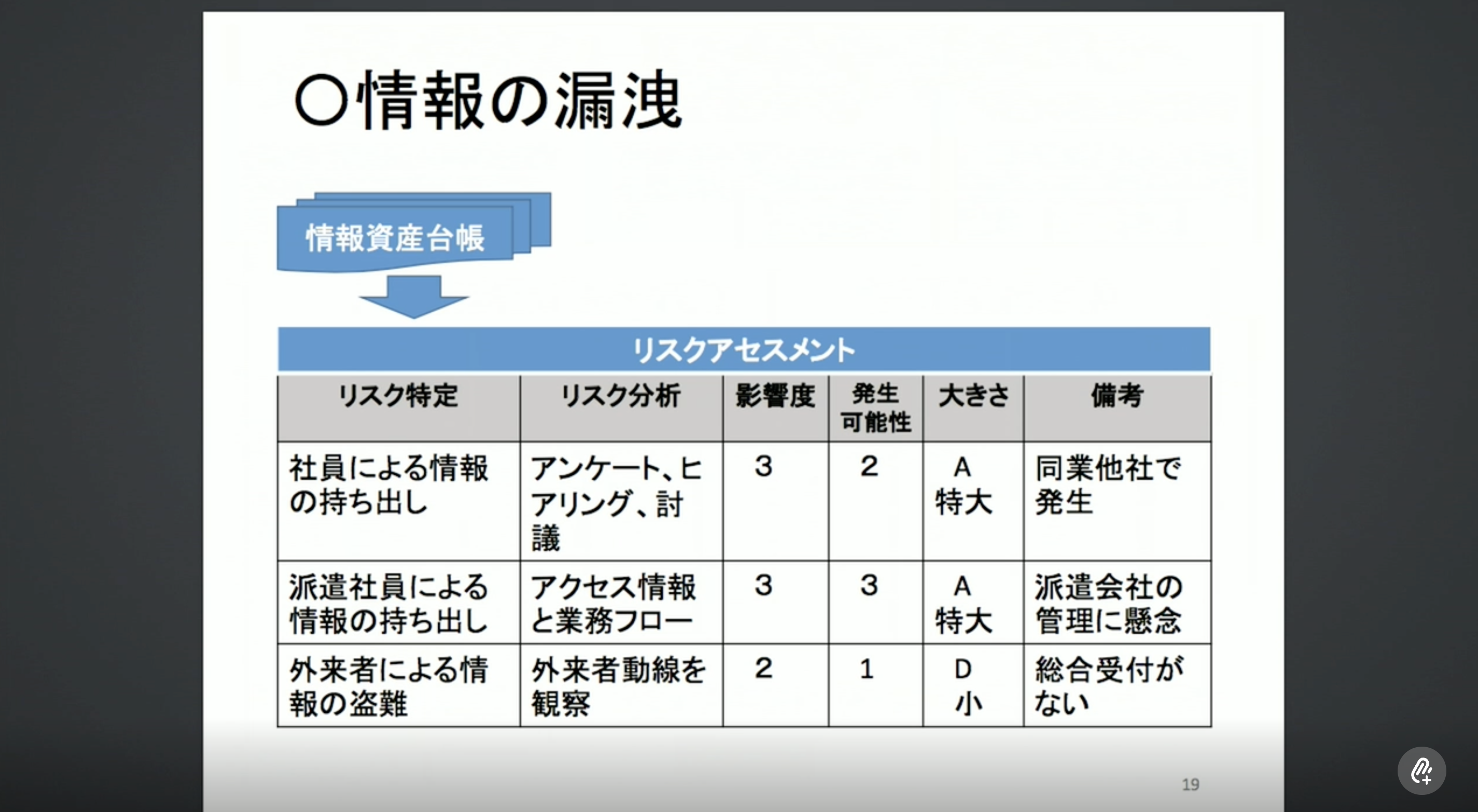

リスク管理を理解するには、実際の事例を通じて考えることが効果的です。ここでは「部下の欠勤」「情報の漏えい」「お客様からのクレーム」を取り上げ、それぞれの発生要因や対応策を一般論として整理します。これらは日常業務で起こり得る典型的なリスクであり、予防・発見・突発対応を組み合わせて管理していく必要があります。

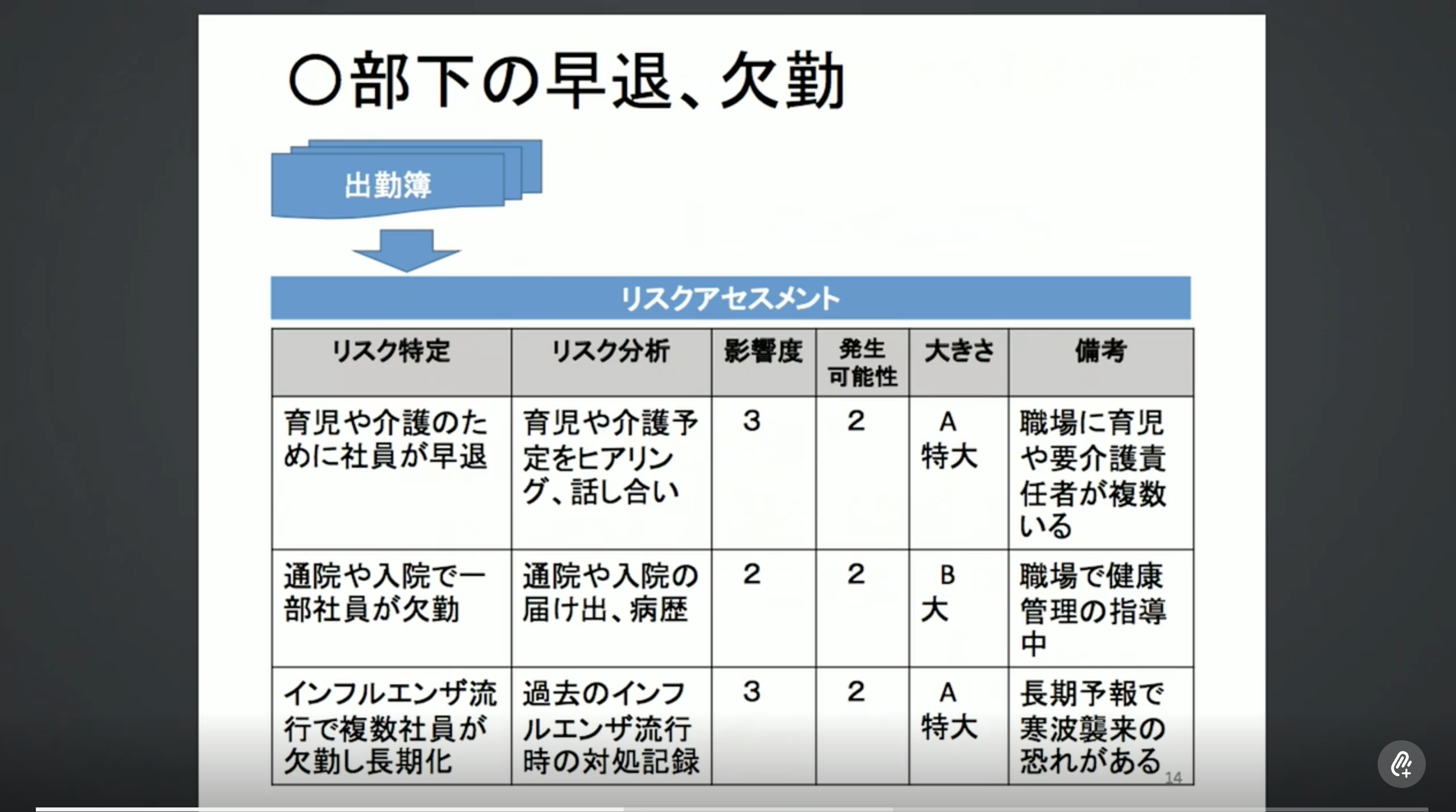

部下の欠勤

▶︎参考:リスクマネジメントの基本と仕組み

部下の欠勤は、育児や介護、病気、インフルエンザ流行など多様な要因で発生します。発生頻度や影響度を分析し、リスクマトリックスを活用して優先度を判断することが有効です。予防策としては業務の多能化やフロー標準化を進め、代替要員を確保しておくことが重要です。発見的対策では定期的な体調確認や通院・入院の情報収集を行い、突発的対策としては部署間でのシフト調整や応援体制を構築します。さらに、予防接種や衛生管理を徹底することで感染症リスクを抑えることも効果的です。

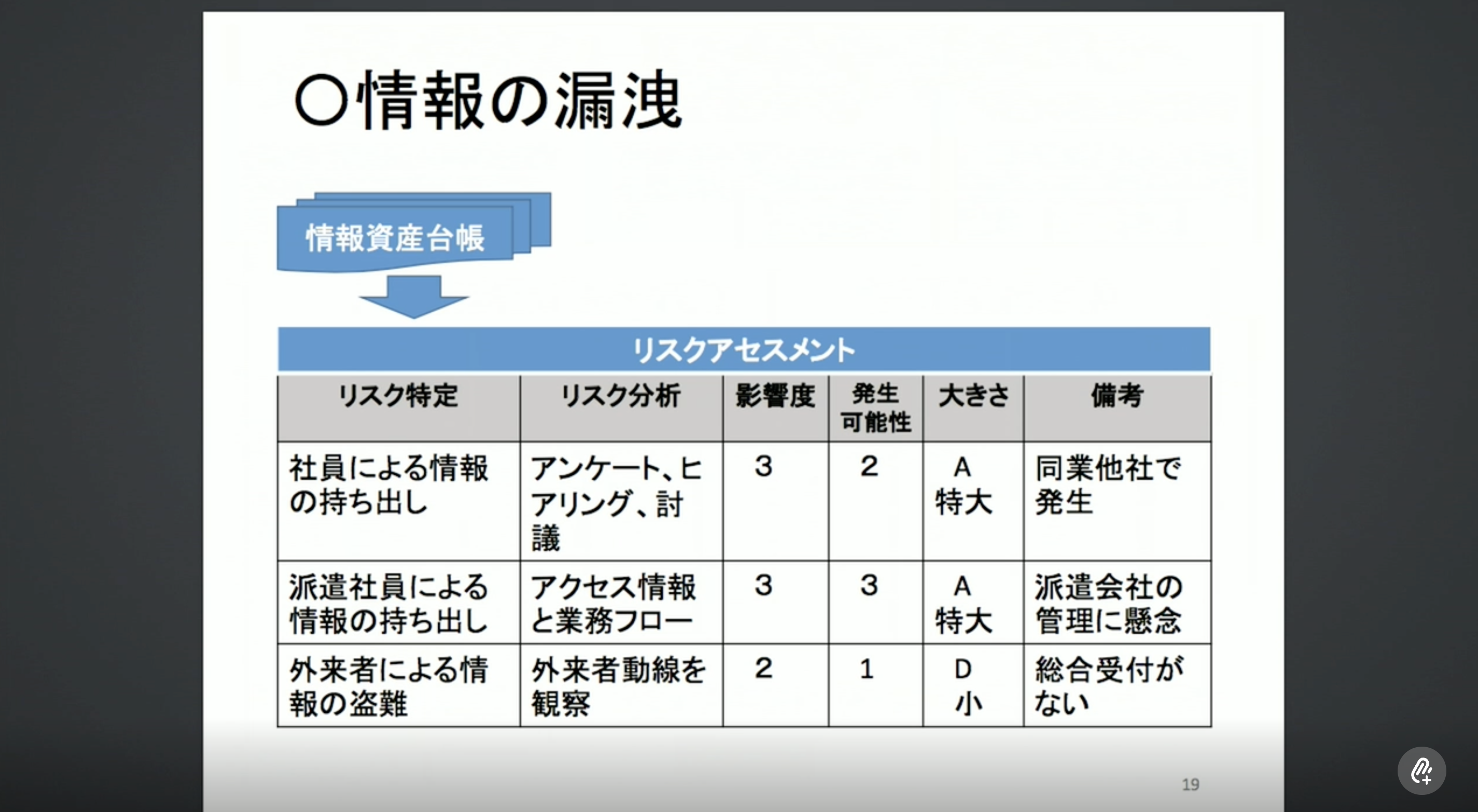

情報の漏えい

▶︎参考:リスクマネジメントの基本と仕組み

情報漏えいは、社員や派遣スタッフによる情報の持ち出し、外来者による盗難、誤操作や管理ミスなど多様な形で発生します。まずは情報資産台帳を作成し、誰がどの情報にアクセスしているかを明確化することが出発点です。予防策としては権限管理の徹底や外来者動線の監視が挙げられます。発見的対策では監査やログ確認を実施し、ヒヤリハット事例を共有して意識を高めます。万一の突発事態では、迅速な情報遮断や顧客・取引先への報告体制を整備しておくことが不可欠です。

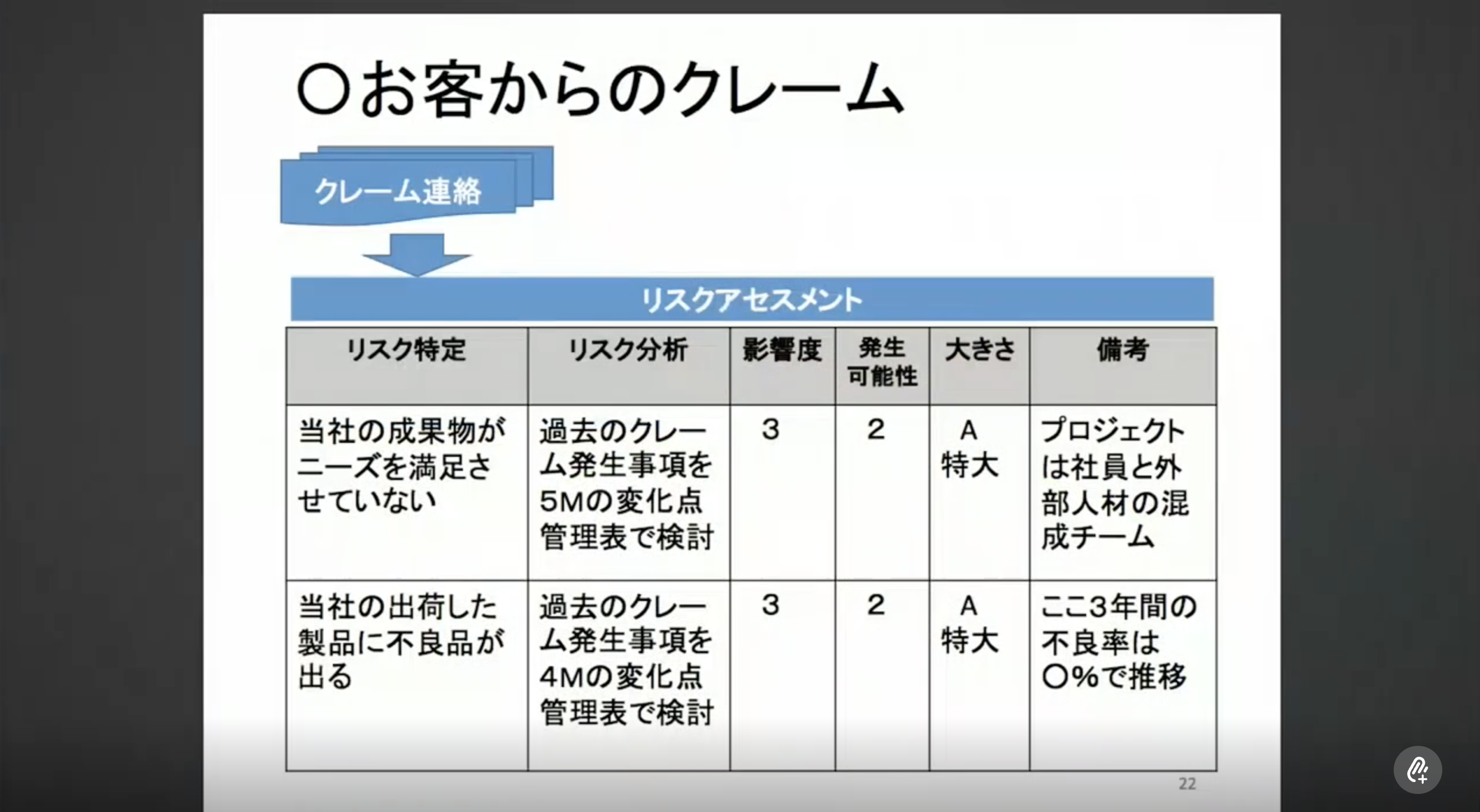

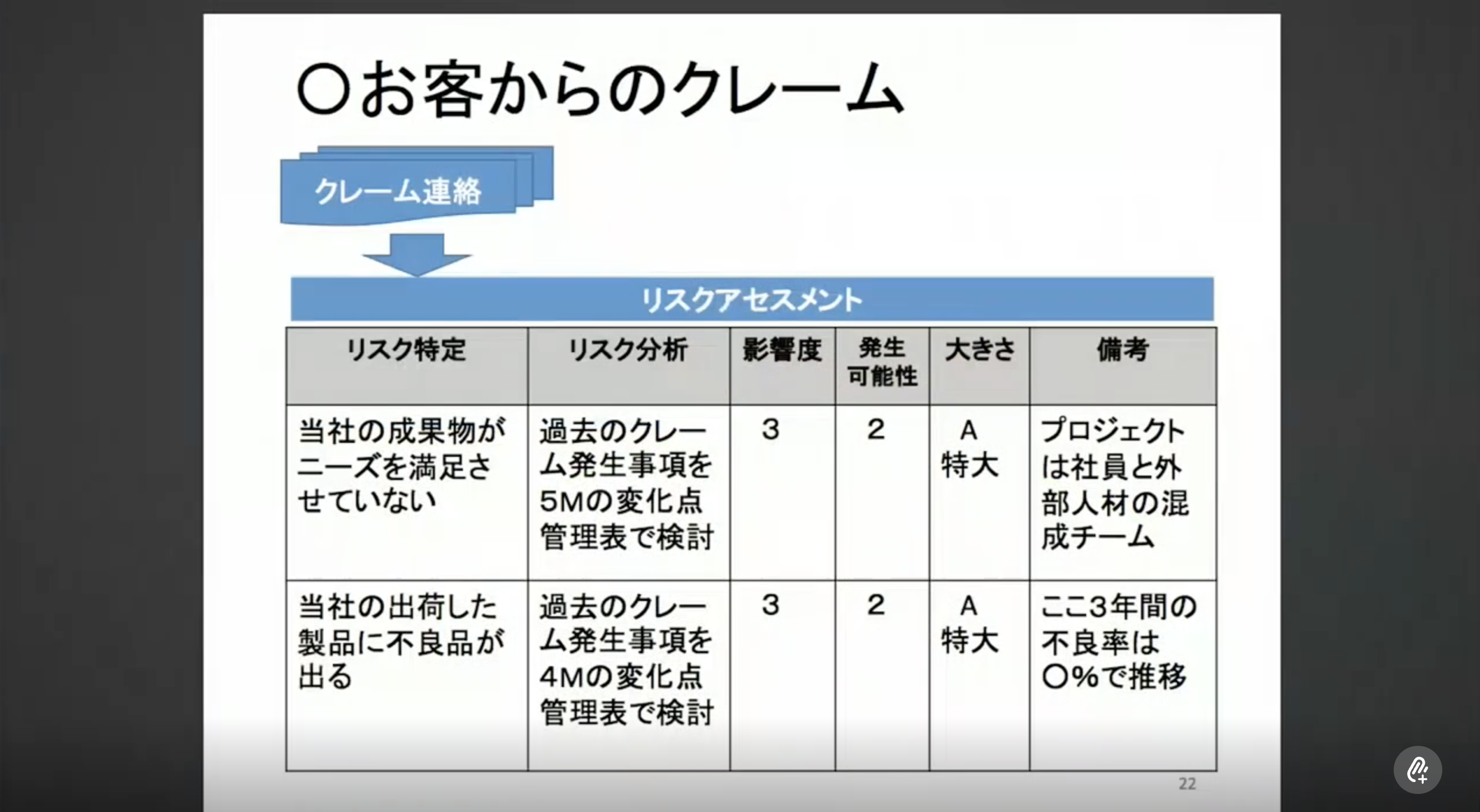

お客様からのクレーム

▶︎参考:リスクマネジメントの基本と仕組み

顧客からのクレームは、製品やサービスが期待を満たさない場合に発生しやすいリスクです。クレームはリスクの顕在化であり、適切な管理が必要です。予防策としては、顧客ニーズの的確な把握や品質基準の明確化、要件定義の精緻化が求められます。発見的対策では、クレーム連絡票や進捗管理表を用いて早期に兆候を捉えることが有効です。突発時には、迅速な謝罪やリーダー交代などの是正措置を講じるとともに、再発防止策を明示することが信頼回復につながります。過去事例の分析を通じて改善を繰り返すことが欠かせません。

07社員のリスク管理の実効性を高める方法

リスク管理の実効性を高めるには、適切な手法に基づいて実施する必要があります。さらに、研修を実施し、社員のリスク管理に対する意識づけを行うことも重要です。ここでは、リスク管理の実効性を高める方法を紹介します。

主な方法は以下の3つです。

- 1.5W1Hを活用してリスク対策の策定を行う

- 2.PDCAを回してリスク対策の策定から改善までを実施する

- 3.社内研修を実施する

5W1Hを活用してリスク対策の策定を行う

5W1Hを活用することで、実効性を高めることができます。5W1Hに沿って順序立てて記述することで、リスク対策の策定における見逃しを防ぐことができるためです。

5W1Hに沿って、以下のようにリスク対策の策定を行います。具体的に記述されていなければ、効果を発揮できないため、問いに対して、詳細に答えることがポイントです。

- ・What(なぜ):なぜリスク管理を行うのか?

- ・When(いつ):リスク管理をいつ実施するのか?

- ・Where(どこで):どこでリスク管理を行うのか?

- ・Which(どちらを):どのリスクを優先的に取り組むか?

- ・Who(誰が):誰がリスクへの対応をするのか?

- ・How(どのように):どのようにリスク管理を行うのか?

5W1Hの表に、リスクの大きさ、リスク低減の優先順位の項目を加えるとリスク評価表としても利用可能です。

PDCAを回してリスク対策の策定から改善までを実施する

PDCAを定期的に回すことで、リスク管理の実効性を高めることにつながります。PDCAサイクルは、業務を効率的に行うためのフレームワークのことで、Plan・Do・Check・Actionに基づいて、繰り返し実施します。このことによって、リスク管理の効果を維持できるようになるのです。

PDCAを以下の手順で回します。

- ・Plan(計画):リスク対策の策定

- ・Do(実行):リスクに対応する

- ・Check(モニタリング):対応のモニタリング

- ・Action(改善):対応の改善

PDCAの実効性を高めるには、上手く回らない時こそ、4つの手順を検証し、その原因を突き止めて修正し、再度実行していきましょう。失敗から学ぶ姿勢が、実効性をより高めていくことにつながるのです。

社内研修を実施する

リスク管理の実効性を高めるには、社内研修の実施が有効です。リスク管理への注目が高まる中、関連する研修が実施されています。そのため、リスク管理に携わる社員だけでなく、全社員を対象とした研修も計画しましょう。リスク管理の必要性を全社員で共有することで、日常的にリスク管理し、リスクを検知する精度が向上するためです。

ただ、リスクへの意識は、どうしても薄れてしまいがちです。定期的に社内研修を実施し、リスクへの意識を高く保つようにすることが重要になります。

08リスク管理力を向上させるSchooのオンライン研修

Schoo for Businessは、国内最大級9,000本以上の講座から、自由に研修カリキュラムを組むことができるオンライン研修サービスです。導入企業数は4,000社以上、新入社員研修や管理職研修はもちろん、DX研修から自律学習促進まで幅広くご支援させていただいております。

Schoo for Businessの資料をもらう

Schoo for Businessの特長

Schoo for Businessには主に3つの特長があります。

【1】国内最大級9,000本以上の講座数

【2】研修設定・管理が簡単

【3】カスタマーサクセスのサポートが充実

リスク管理力に関するSchooの講座を紹介

Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIのような最先端のスキルまで、9,000本以上の講座を取り揃えております。この章では、リスク管理力に関する授業を紹介いたします。

この授業では、リスクマネジメントを事例を交えながら体系的に学びます。管理者が任された職場でいつ起こるかわからないリスクを特定し、被害を未然に防ぐ、または低減するための知見とスキルが身につきます。

-

有限会社シンプルタスク 代表取締役

有限会社シンプルタスク代表取締役。習慣形成コンサルタント。喜働会会長。JADA協会SBT1級コーチ。「大人を元気にする」を使命に、自己実現のための習慣形成連続講座『喜働力塾』を全国で延べ84期実施、卒業生は2,500人以上。習慣形成のメソッドを中心に、成果・結果を積み上げていく方々を、今なお多数輩出し続けている。多業種にわたり各企業の顧問として、人間力戦略のコンサルティング、人材育成トレーニングを中心に増収増益のお手伝いを担当する傍ら、習慣形成を軸に人材育成トレーニングや講演、セミナーで全国をまわっている。子供たちの夢を叶えるために、小、中、高等学校の生徒向け、保護者向けの講演も積極的に行っている。脳の機能と習慣形成を活用した能力開発で、ビジネスマンだけでなく、スポーツチーム指導、受験生の能力アップも行っている。著書には「成功する社長が身につけている52の習慣」「習慣が10割」などがある。

管理職のためのリスクマネジメントを無料視聴する

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

「BCP=事業継続計画(Business Continuity Plan)」は、自然災害やテロ・システム障害などの緊急事態が起きた時のために、企業としての対応をしっかりと準備しておく計画書のことで、企業が生き延びるための戦略をまとめたリスク管理方法のひとつです。 近年は地震や水害に加え、新型コロナウイルスの流行、サイバー攻撃など備えるべきリスクは後を立たず、BCPの重要性が改めて注目されています。 この授業では、そもそもBCPの基礎知識から作り方まで、これからのリスクの時代に備えるためのBCPの基本を学びます。

-

MS&ADインターリスク総研株式会社

MS&ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメント第一グループ所属。 2012年慶應義塾大学卒業後、大手建築設備会社を経て、2017年より現職。 BCP/BCM専門コンサルタントとして、東証一部上場企業から中小企業に至るまで幅広い規模・業種のBCP/BCMコンサルティング業務に従事する他、各種執筆活動、内閣府・内閣官房・中小企業庁・商工団体・自治体などの関連事業やセミナー講演などにも多数従事。 【保有資格】 ・ CBCP(国際的な災害復旧啓発団体「DRI」認定事業継続専門家) ・ BCAO(事業継続推進機構)認定事業継続管理者

リスクの時代に備える 事業継続計画(BCP)の作り方を無料視聴する

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

09まとめ

本記事では、リスク管理の概要や求められる理由から、そのプロセス、実効性を高める方法までを解説しました。様々なリスクに対応するためには、適切なリスク管理が必要です。しかし、業務が複雑化しリスクが増大している中、多くの企業のリスク管理体制は十分とはいえません。社内研修で全社員がリスク管理の必要性を共有し、適切な手法に基づいて実施することが求められているのです。